ROCK’N’ROLL RADIO

« Rock’n’roll Radio », peut-être le titre d’un livre à écrire sur quelques disc-jockeys mythiques, anglo-saxons pour la plupart – américains surtout – mais aussi quelques français qu’on captait plus facilement au temps des transistors et des postes à galène, bien avant le walkman et le podcast. Du Salut les copains de notre enfance jusqu’aux radios libres, quelques évocations nostalgiques de ces voix souvent nocturnes qui nous ont fait rêver. En guise d’introduction…

La presse rock était encore inexistante et l’ORTF ne consacrait au genre que des émissions niaises et boy-scouts genre l’Âge tendre et tête de bois d’un Albert Raisner. On avait bien entendu parler de certaines émissions outre-Manche comme Ready Steady Go ! ou Thank you lucky star, mais il nous fallait les imaginer, nos petites antennes n’allant pas jusqu’à capter des chaînes étrangères au-delà du Royaume de Belgique aussi mal loti sous ce rapport que notre doulce France.

Restait la radio. Je devais avoir juste dépassé l’âge de raison quand j’écoutais mes idoles sur les ondes d’Europe n°1, comme on disait à l’époque, dans le Salut les copains de Daniel Filipacchi. En plus des yéyés, on avait droit à quelques titres anglo-saxons tout droit sortis des hit-parades de là-bas, du pays des 1000 danses – les États-Unis – et des garçons dans le vent – l’Angleterre. Ainsi pouvions-nous entendre les Beatles ou les Beach Boys, avant les Rolling Stones et un certain Bob Dylan, mais c’était un peu jeter de la confiture à un cochon, mois qui ne comprenait pas l’Anglais, l’idiome du rock’n’roll, et qui préférait encore les versions françaises véhiculées par des Ronnie Bird ou des Noël Deschamps.

Saison après saison, les animateurs se succédaient : Filipacchi, André Arnaud, Annick Beauchamp, Jacques Monty, Hubert… Le même Hubert qu’on retrouvait le soir, à 20h30, pour son émission Dans le vent , créée par un certain Michel Cogoni, l’homme de la nuit de la station. La programmation de l’oncle Hubert (j’appris qu’il s’appelait Wayaffe en voyant son nom sur une adaptation du « Legal Matter » des Who reprise par Ronnie Bird) était un peu plus tournée vers la pop music, à l’heure où les yéyés se reconvertissaient dans la variété la plus médiocre.

On était à l’automne 1965, et un certain José Artur accueillait ses invités au bar du Ranelagh de la maison de la radio. Avant les causeries, Pierre Lattès, qu’on verrait bientôt en chair en os dans son Bouton rouge à la télé, nous diffusait quelques hits fracassants, pas toujours les plus connus car l’homme faisait déjà des choix rigoureux. Mais sa présence justifiait le « pop » du club culturel d’Artur.

Je savais un peu d’anglais, juste de quoi me brancher sur la BBC ou sur des radios qu’on baptisait pirates, celles qui émettaient depuis des bateaux cabotant en mer d’Irlande ou du Nord. Elles s’appelaient Radio Caroline, Radio London ou Radio City et il fallait d’abord capter la fréquence pour les entendre clairement. Un soir de l’automne 1966, j’avais droit successivement au « Have You Seen Your Mother » des Stones, au « We Ain’t Got Nothing Yet » des Blues Magoos et au « Dead End Street » des Kinks sur Caroline. Un électro-choc, de quoi y revenir souvent, et j’y revenais les nuits d’insomnie avec l’écouteur à l’oreille.

Les radios pirates baissèrent pavillon, sur ordre du gouvernement Wilson en accord avec sa Majesté, en septembre 1967 et les Who, dont on entendait déjà le riff de « Happy Jack » pour les flashs d’information de RTL, allaient sortir un album en hommage à ces radios toujours un peu mythiques de ce côté-ci de la Manche, avec jingles et publicités. Ce sera The Who sell out, fin 1967. L’un des animateurs vedette de Radio Caroline, le président (ex empereur sur Caroline) Rosko avait senti le vent tourner et était venu émarger à la nouvelle grille de RTL en octobre 1966 pour animer Minimax (minimum de bla-bla, maximum de musique). Rosko l’Américain aura aussi bousculé les antennes d’Europe 1 et de RMC avant de retrouver l’Angleterre et BBC 1, puis les États-Unis d’où il livrera des émissions clés en main depuis son bateau-studio de Los Angeles. Pour l’anecdote, Sam Bernet devra le relever au pied levé lorsque le président lâchera l’antenne par peur des communistes, en mai 68.

Les autres stations font ce qu’elles peuvent après Europe et RTL qui ont ciblé la clientèle des teen-agers, comme on dit là-bas. France Inter avec le Tilt de Claude Chebel et RMC avec Frank Lipsick. Mais la jeunesse préfère se tourner vers les stations étrangères, la real thing.

Vers la fin des années 1960, ce sont les émissions de John Peel sur BBC 1 qui nous captent,ou plus exactement nous captivent, celles où on peut entendre des groupes anglais invités dans les studios de Radio 1. Peel, ancien manager des Misenderstood et ancien de Radio London, sera fidèle au poste, sous différentes formes, jusqu’à sa mort en 2004.

Sans trop de démagogie et de jeunisme, France Inter reste dans la course à l’audience avec Patrice Blanc-Francard comme « music man » de José Artur au Pop Club puis le retour de Pierre Lattès pour Boogie, avant des émissions sur France Musique où il laissera l’antenne à des critiques rock comme Jean-Pierre Lentin, Alain Dister, Paul Alessandrini ou Jacques Vassal.

Sur Europe 1, on a Campus, de Michel Lancelot à la même époque. Plus contre-culturelle que rock, Lancelot, plutôt musique classique, s’entoure de spécialistes comme Jacques Barsamian, pionnier du journalisme rock en France avec Disco-Revue. Campus privilégie les chanteurs à texte, mais propose aussi des groupes pop en phase avec l’émission, politiques et originaux.

Venu d’Europe 1 (La nuit tous les chats sont gris et Musicorama), Jean-Bernard Hébey va vite devenir le « monsieur pop » de RTL. Il est d’abord recruté pour des reportages sur les festivals pop de l’été 1969 avant d’animer des émissions le week-end (où il passe souvent un album entier) avant son Poste restante, un temps avec le journaliste de Rock & Folk Jacques Chabiron.

Toujours sur RTL, difficile de ne pas parler des Nocturnes, en direct du Luxembourg. Un programme qui, de minuit à 5 heures du matin, passe pas mal de galettes rock. Bernard Schu plus porté sur le Progressive rock et le rock décadent ; Georges Lang plutôt sur le Folk-rock et la Country. Le duo est parfois remplacé par Jean-François Johann et d’autres voix dans la nuit.

C’est l’époque où sort le film de George Lucas American Graffiti et l’occasion de découvrir Wolfman Jack, l’une des légendes de la radio aux États-Unis. Robert Winston Smith, dit aussi Roger Gordon au micro, qui donnera à l’exercice une coloration particulière avec sa voix rocailleuse, ses dialogues hilarants avec ses auditeurs, ses commentaires égrillards et son rire dionysiaque. L’homme-loup était représenté dans le film animant en plein désert depuis un studio bricolé dans une baraque en adobe.

Wolfman’Jack nous conduira vers d’autres légendes de la radio rock. À commencer par Alan Freed, l’inventeur du mot, sinon du concept, rock’n’roll. Freed, parfois sous le pseudonyme de Moondog, est le premier à organiser des spectacles radiodiffusés en direct du Paramount Theatre de Brooklyn. Il est aussi le premier à inviter des artistes noirs, ce qui lui vaudra des tracasseries du côté de l’Amérique réactionnaire et raciste. Il finira sa carrière en Californie, poursuivi par le fisc.

De New York également ,Murray The K qui reprendra le concept de show radiodiffusé, souvent en studio. Murray Kaufman de son vrai nom sera l’importateur majeur du British Beat aux États-Unis, ne ratant pas un groupe anglais en tournée passant par la grosse pomme. C’est à l’origine un fantaisiste qui a déjà passé la quarantaine lorsqu’il anime ses émissions sur la station new-yorkaise Wins, mais cela ne l’empêchera pas d’être surnommé « le cinquième Beatle » pour son zèle à les promouvoir durant leur première tournée américaine de 1964. On dit même qu’il aurait incité Dylan à délaisser la guitare acoustique pour l’électricité. Voire. Dans le même genre, on aura The Big Daddy qui mourra d’une crise cardiaque à l’antenne.

On ne peut faire le tour des disc-jockeys de légende sans évoquer la figure de Rodney Bingenheimer, l’ami de Kim Fowley fan absolu des Beach Boys. Bingenheimer qui animera, de 1972 à 2016 (44 ans, un record) son émission nocturne sur la station de Los Angeles KROQ sous le titre assez attendu de Rodney on the Kroq. Comme Peel à Londres, Bingenheimer invitera tous les artistes de passage à Los Angeles, et il sera aussi propriétaire d’une boîte de nuit anglophile, l’English Disco.

Un panorama écrit à gros traits – et ce sera l’objet du livre d’entrer dans le détail – qui ne saurait être complet sans mentionner des animateurs plus récents comme Bernard Lenoir ou Michka Assayas sur Inter, Alain Maneval sur Europe ou encore Francis Zegut sur RTL.

Sans oublier nos radios libres, associatives ou commerciales, comme Nova, RFM ou Skyrock qui ont aussi mis le rock à l’antenne.

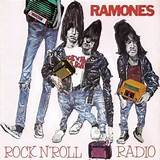

Rock et radio, ou rock’n’roll radio (Do you remember rock’n’roll radio ?, comme chantaient les Ramones). Deux univers fascinants qui se sont souvent percutés, surtout à la faveur de la nuit.

« Then one fine morning she puts on a New York station

You know she don’t believe what she heard at all

She started shakin’ to that fine, fine music

You know her life was saved by rock ‘n’ roll »

« Rock’n’roll » – The Velvet Underground

17 août 2025

Excellente rétrospective. À quand le livre?