NOTES DE LECTURES 2

MONSIEUR JADIS EST DE RETOUR / ANTOINE BLONDIN par Yvan AUDOUARD. La table ronde – Fixot.

Un bouquin que je cherchais depuis des années, paru en 1994 et épuisé depuis longtemps. Je l’ai finalement trouvé au fin fond d’une bibliothèque municipale, comme quoi le service public a du bon. Le pire est que je doive le rendre.

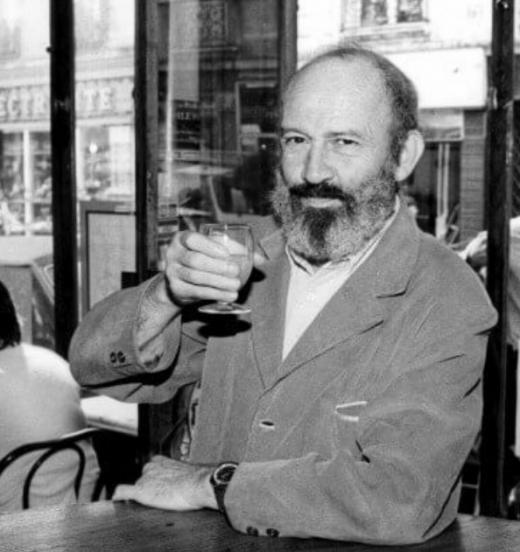

L’année de sortie est importante : trois ans après la mort d’Antoine Blondin, survenue le 7 juin 1991 à l’âge de 69 ans. La biographie – ou disons plutôt le roman puisque c’en est un – débute d’ailleurs sur l’enterrement de l’écrivain – journaliste dans une église de Saint-Germain Des Prés, son fief.

Audouard a longtemps été l’un des critiques littéraires les plus en vue du Canard Enchaîné, marseillais et philosophe ; auteur de plusieurs romans mais plus connu comme spécialiste de Marcel Pagnol. Il s’attaque ici à la vie et à l’œuvre de son ami Antoine, longtemps compagnon de beuverie et frère d’âme. Un sacré boulot, tant le personnage est retors et peu porté sur la confidence.

Né en 1922, Antoine Blondin avait tout pour réussir : lauréat du concours général, adulé par sa mère (la chanteuse lyrique Germaine Blondin) et, ce qui ne gâte rien, beau comme un astre. Et puis tout se dérègle avec la guerre et le STO. « Tout se dérègle », une expression qui revient souvent sous sa plume, notamment quand il préface Le Cousin Pons de Balzac, ce personnage attendrissant dont la vie change profondément à partir du moment où il n’est plus invité chez une parente de haut lignage. Tout se dérègle donc : l’éducation sentimentale se fera sous les bombes (c’est le sujet de son premier roman, L’Europe Buissonnière) et c’est aussi le temps des liaisons dangereuses, des mauvaises fréquentations avec des gens douteux passés du côté de la collaboration. Des gens que Blondin défendra bec et ongles après la libération au nom de l’amitié et de la fidélité, deux valeurs qu’il placera toujours au fronton de ses vertus personnelles. Amitié et fidélité qui n’empêcheront pas, bien au contraire, des chroniques enflammées réactionnaires de style pamphlétaire dans des feuilles d’extrême-droite dans l’immédiat après guerre, avec autant de brûlots contre l’épuration et d’insultes à l’égard des consciences de la France libérée, Sartre et Mauriac en tête. Quelques années plus tard, il sera aussi un farouche défenseur de l’Algérie française, dans le droit fil de ses engagements. « Occupe-toi d’homélies », conseillera-t-il au R.P Bruckberger dénonçant la torture dans les colonnes de France Soir. On rit jaune.

Mais « Tout se dérègle » donc. Rentré à Paris après ses années noires, Blondin épouse une héritière néerlandaise ; mariage raté qui lui vaudra deux filles. Il divorce deux ans plus tard après avoir quitté le domicile conjugal et souffert d’aphasie (déjà bègue, il n’était plus capable d’articuler le moindre son). Pire, son père se suicide et sa mère devient de plus en plus fantasque, ne vivant plus que dans un monde irréel peuplé de chimères.

Si l’Europe Buissonnière décrit avec une verve célinienne ses années STO, il faudra attendre ses deux romans suivants (Les Enfants du Bon Dieu et L’Humeur Vagabonde) pour avoir vraiment un aperçu du style Blondin, ciseleur de phrase, maître des mots qui trouve ses bonheurs d’écriture dans des constructions grammaticales hardies. Le premier raconte ses années de professeur (ou de pion on ne sait pas), quand le deuxième tient plus de la chronique familiale où il est question du suicide du père et de la folie de la mère, tout cela par touches discrètes, sans pathos aucun. « Un jour, on prendra des trains qui partent ». La phrase est en exergue, comme une promesse dont on sait bien qu’elle ne sera jamais tenue.

Blondin peut être considéré comme un stendhalien, avec Aragon, Giono et Roger Vailland. L’un des plus grands stylistes du 20° siècle, celui dont Bernard Frank disait que la perfection de son style finissait par nuire au récit. Mais le récit, l’intrigue, ne sont pas ses soucis principaux. Tout est affaire de style.

Bernard Frank, justement, donne à cette génération d’écrivains, tous nés au début des années 20, le nom de « hussards » dans Les Temps Modernes. Blondin mais aussi Michel Déon, Roger Nimier, Jacques Laurent et, quoiqu’un peu plus vieux, Kléber Haedens. Une belle trouvaille journalistique car l’appellation vise au plus juste : héritiers de Marcel Aymé et de Céline, de Paul Morand et de Jean Giraudoux, ces jeunes auteurs de droite n’en prennent pas moins la bourgeoisie de leur temps « à la hussarde », inconsolables d’une jeunesse gâchée par la guerre avec une revanche à prendre sur cette société des années 50 amnésique et frivole. « Ça ou autre chose », pourrait être leur peu fière devise, manière de dire que tout se vaut, qu’ils ont perdu tout enthousiasme, et qu’ils ne sont encore en vie que pour venger leurs morts.

C’est ensuite Un Singe En Hiver et le commencement de la mythologie Blondin. Chacun connaît maintenant Tigreville et ses deux ivrognes – un jeune homme qui ressemble à l’auteur et un vieux restaurateur le prenant en affection – qui tirent un feu d’artifice sur une plage normande, comme en écho à la guerre et aux déluges de feu. Sans parler de la corrida automobile, un sport insolite que Blondin pratiqua à ses heures (comme les romantiques du XIX°, les hussards rêvaient d’Espagne). Verneuil en a fait un film que tout le monde a vu au moins une fois.

Mythologie Blondin qui sera encore plus développée avec le Tour de France et ses chroniques sportives dans L’Équipe. Car Blondin n’écrit quasiment plus après la mort de son alter ego, Roger Nimier. Juste deux petits livres écrits en complicité avec Paul Guimard, l’un des nombreux compagnons d’échappée éthylique (avec Albert Vidalie, Audouard, Pierre Chany ; parfois Reggiani ou Bohringer et, plus rarement, Michel Audiard ou René Fallet). Des échappées qui lui vaudront toujours le fameux paletot jaune.

Blondin suit donc le tour, « sa maison, son manteau », et y retrouve, en plus du sens de l’épopée, des amitiés indéfectibles autour de nombreux « verres de contact ». Les anecdotes sont nombreuses et il faudrait chroniquer une autre biographie, celle de Jacques Augendre (1), pour se délecter des plus fameuses. Son alcoolisme est maintenant de notoriété publique et les nombreuses bagarres qu’il provoque lui valent de fréquenter les commissariats du sixième arrondissement. Car il peut être d’une douceur angélique avant de se transformer, sous l’effet de l’alcool, en teigneux colérique, généreux en coups de boule et peu avare en injures.

Des commissariats qui lui donneront les premières pages de son Monsieur Jadis où Blondin dévide le fil de sa vie à partir d’une mise au cabanon avec quelques hippies dont il partage le dégoût pour cette société matérialiste ainsi que l’idéalisme et l’esprit d’aventure, même si les paradis artificiels ne sont pas de même nature. Monsieur Jadis est le roman le plus touchant de Blondin, son chant du cygne, et tout romancier qui se respecte devrait en lire quelques pages avant de se mettre au travail.

Deux recueils de nouvelles et de chroniques plus tard (les excellents Quatre Saisons et Certificats d’Étude), Blondin est à sec côté écriture et toujours à flot dans les bars (bituriques aurait-il osé). Il se partage entre Linars (Haute-Vienne, patrie de ses ancêtres et de Giraudoux ) et Saint-Germain. À Linars, une librairie a ouvert ses portes sous la raison sociale de Monsieur Jadis ; une librairie qui deviendra vite, on ne s’en étonnera pas, un bistrot où Antoine condescend parfois à boire quelques verres avec ses admirateurs.

On connaît la suite, des fonds de tiroir chez divers éditeurs, dont une fausse biographie – compilation (Ma Vie Entre Mes Lignes) et quelques florilèges de ses chroniques sportives (L’Ironie Du Sport ou Le Tour de France En Quatre et Vingt Jours). Blondin a laissé de côté les fantômes de l’extrême-droite et il dit voter des deux mains pour Mitterrand, « quelqu’un qui sait écrire ». Il livre encore quelques chroniques à L’Équipe Magazine et des critiques littéraires sporadiques à Elle ou à L’Express. Mais il boit de plus en plus, malgré quelques méritoires périodes d’abstinence et sa santé se détériore, même s’il ne mourra pas de ses abus éthyliques. Il a perdu ses dents après ses cheveux et ressemble maintenant à un épouvantail farceur. La beauté de sa jeunesse s’est définitivement enfuie, comme tout le reste.

Rendons grâce à Yvan Audouard d’avoir pris sa plus belle plume (certaines phrases font justement penser à celles de Blondin) pour avoir retracé à gros traits toutes ces années. La précision biographique n’est peut-être pas au rendez-vous, mais on a ici restituée l’atmosphère d’une époque complètement révolue où des bonshommes comme Blondin avaient encore droit de cité. On sent Audouard au bord des larmes dans les dernières pages sur son ami dont il accepte tout : les colères, la violence, l’orgueil ; mais aussi la fidélité, l’humour, la fantaisie et – le mot n’est pas ici galvaudé – le génie.

« L’amitié, il n’y a que cela qui compte », disait Blondin, et Audouard derrière lui aura été fidèle à ce généreux précepte. Une amitié vraie et inconditionnelle qui peut donner tort à Gide, lequel écrivait qu’on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. Les feux éteints de la nostalgie et la chaleur de l’amitié donnent ici un très grand livre, à la hauteur de son héros, c’est assez dire…

(1) Blondin. La Légende Du Tour. Éditions du Rocher. 2016.