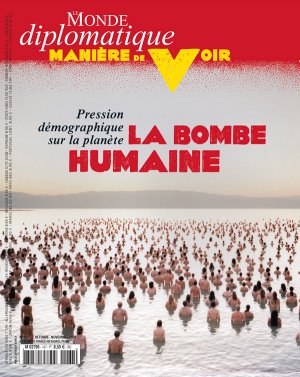

SURPOPULATION: UN FAUX PROBLÈME ?

7 milliards 800 millions d’humains sur la planète en mars 2020. Même si le taux de fécondité est à la baisse, les projections de l’ONU voient la population augmenter de 2 milliards au cours des 30 prochaines années, soit la barre des 10 milliards d’habitants presque atteinte pour 2050. Où est le problème ? nous disent la plupart des démographes et des économistes, dans la mesure où les ressources sont suffisantes bien qu’insuffisamment réparties. Certes, mais la question est controversée et il n’est pas inutile de l’aborder.

La pandémie n’a pas vraiment relancé le débat sur la surpopulation, une vieille lune enterrée depuis longtemps. Pourtant, la communauté scientifique s’accorde sur les origines de la Covid 19 et de la plupart des virus de ces dernières années : l’extension des activités humaines, principalement agricoles, au détriment des habitats et milieux naturels des animaux, source de contaminations par virus s’étant allègrement affranchis de la barrière des espèces.

L’empreinte écologique de plus en plus critique de l’humanité a donc des conséquences directes sur les pandémies, de même que le réchauffement climatique est provoqué par les rejets de CO2 et de particules fines dues à l’activité humaine depuis la première révolution industrielle. Pourtant, il n’est que de lire le n° 167 de Manière de Voir (supplément du Monde Diplomatique, octobre – novembre 2019) pour aboutir à la conclusion que, loin de l’implosion démographique prévue par des prophètes de malheur, la population mondiale a plutôt tendance à se stabiliser, voire à baisser dans 93 pays, sans parler des pays d’Europe centrale et orientale où la régression est nette.

La surpopulation a toujours été le grand impensé de la gauche. On est vite taxés de malthusien, voire d’éco-fasciste lorsqu’on a le malheur de poser le problème. « Évidemment, c’est dans les pays du tiers-monde qu’il faut que ça baisse », entendait-on répondre, non sans raison, lorsqu’on s’enhardissait à évoquer la question. Sans parler du « croissez et multipliez » biblique toujours très vivace dans les mentalités, et pas seulement chez les catholiques. N’oublions pas non plus l’importance du nombre d’enfants dans les sociétés traditionnelles où l’agriculture était le seul moyen de subsistance. Des bras pour cultiver la terre.

Pourtant, des économistes – même natalistes comme Alfred Sauvy – avaient alerté sur les conséquences d’une augmentation de la population et sur la pression exercée sur les ressources, avec menaces sur l’auto-suffisance alimentaire comme sur la paix dans le monde. Après lui, des voix se sont fait entendre dans les années 70, de l’éco-féministe Françoise d’Eaubonne jusqu’à des journalistes pamphlétaires comme Cavanna ou Pierre Fournier, fondateur du mensuel La Gueule Ouverte. On se souvient d’un éditorial de Cavanna dans Charlie Hebdo (1975) qui, après avoir recensé les principales calamités de nos sociétés modernes, finissait par écrire qu’on y pouvait pas grand-chose mais qu’on pouvait au moins « arrêter de pondre ». Pour lui, la question de la population était centrale. C’était peu de temps après les conclusions du Club de Rome et la campagne de René Dumont aux présidentielles de 1974. Depuis, ces vieilles histoires de démographie ont été remisées dans la catégorie désuète des grandes peurs irrationnelles de l’humanité.

Il est vrai que le triomphe du néo-libéralisme n’y est pas pour rien car c’est un système qui appréhende les populations comme autant de potentiels consommateurs sur des marchés à conquérir. Est-ce ainsi que les hommes vivent ?, se demandait Aragon. L’homo œconomicus dans toute son horreur. Les réflexes natalistes se portent bien chez les économistes néo-classiques, même si les questions démographiques sont souvent considérées comme autant de faux problèmes pour les économistes atterrés ou non orthodoxes qu’ils soient d’obédience marxiste ou pas.

Vivrait-on mieux si on était moins ? Les risques de surpopulation sont-ils à craindre ? Doit-on lier les préoccupations écologiques, notamment autour des enjeux climatiques, aux questions démographiques ? Pour le dire autrement, les crises sanitaires, sociales et économiques que nous vivons actuellement seraient-elles moins fréquentes et surtout moins intenses si la population était moins nombreuse ? Autant de questions à débattre sans préjugés et sans tabous et c’est précisément ce que nous nous proposons de faire dans l’émission

Angle d’Attac sur Radio Campus Lille (106.6 FM). Mh386. Troisième samedi du mois de janvier 2021, soit le samedi 16 janvier entre 12 et 13h. L’émission des 3 Attac de la métropole lilloise.

Très bonne introduction bien écrite à cette initiative d’Attac avec en prime une référence à de saines lectures … Je diffuse

Merci Philippe. En espérant que tu nous suivras sur Radio Campus.

samedi 16 janvier entre 12 et 13h c’est noté.

Pour moi, le problème est simple; On sait très bien que le niveau d’éducation et le progrès social font reculer la natalité. Et qu’en plus, les populations pauvres font des enfants pour s’assurer d’avoir un soutien lors de leur vieillesse… en raison notamment du manque de protection sociale. Alors le problème est d’abord de permettre à l’ensemble des populations d’accéder à l’éducation et au bien être.

Ce qui ne veut pas dire au gaspillage et aux inégalités de la société néo libérale.

C’est vrai mais est-ce seulement une question de ressources, d’éducation et de santé publique, quand on examine les questions liées aux pandémies et au désastre écologique ? Tu as raison aussi de parler d’inégalités, car c’est bien là que se situe le problème. Ne vaudrait-il pas vivre dans des sociétés moins peuplées (pour cause d’empreinte écologique) et plus égalitaires. De toute façon, c’est une question à mon avis insuffisamment débattue