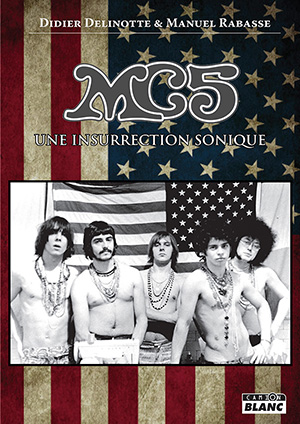

MC5: L’INSURRECTION SONIQUE

On a déjà parlé ici du MC5, ce gang de Detroit inventeur du heavy metal comme du punk-rock et activiste politique. Juste un petit rappel à l’occasion de la sortie du livre que Manuel Rabasse et moi lui consacrons chez Camion Blanc. Et si vous ne pouvez pas l’acheter, volez-le, brothers and sisters !

Un groupe incomparable, né à Lincoln Park (Michigan), faubourg ouvrier de Motor city, là où les Big three sortent des modèles de bagnoles standardisés montés par des ouvriers souvent d’origine immigrée, chicanos et noirs venus du sud profond. Les syndicats sont là pour maintenir la paix sociale à coup d’augmentations de salaires et seules les revendications des ouvriers blancs sont prises en compte. Un cauchemar industriel dans l’Amérique du Maccarthysme, des peurs nucléaires et de l’hyper consommation. Motor city, une ville où les émeutes sont fréquentes quand les quartiers noirs s’insurgent contre les exactions policières racistes. Celle de 1967 restera comme la plus spectaculaire, après Watts (Los Angeles) et Newark (New-Jersey).

Wayne Kramer et Fred « Sonic » Smith, les deux guitaristes, se rodent dans des formations amateurs avant de fusionner leurs groupes respectifs et d’y adjoindre Rob Tyner, poète beatnik fan de jazz moderne et des tous premiers Rolling Stones, et Dennis « machine gun » Thompson, batteur métronome en rupture de ban. Michael Davis, le bassiste de fortune, suivra, lui qui a longtemps gratté la guitare en folksinger dans les rues de New York.

On est à Detroit, la ville de Tamla Motown et de John Lee Hooker. Le MC5 va éructer des classiques du rock’n’roll et des standards du rhythm’n’blues avant d’inventer un idiome de bruit et de fureur à base de free-jazz, de métal lourd et de psychédélisme. Il seront parmi les pionniers de la scène de Detroit avec les Rationals, Mitch Ryder et les Detroit Wheels, Ted Nugent et les Amboy Dukes. Viendront plus tard le Bob Seger System, Iggy et les Stooges, SRC, Up, Alice Cooper et les Frost. Une orgie de sons pour une jeunesse rebelle, nouveaux barbares de la cité d’acier et de feu.

Le MC5 va pouvoir élire résidence, dès l’automne 1966, à la Grande Ballroom, un dancing transformé en salle de concert. C’est Russ Gibb, un ancien disc-jockey d’une station de Detroit, qui s’inspire du Fillmore de Bill Graham à San Francisco et chaperonne le groupe à ses débuts. Un début de notoriété locale et deux singles aux tirages limités, et il faudra l’entrée en jeu de John Sinclair pour faire décoller un groupe déjà réputé provocateur et bruitiste.

Sinclair est un poète post-beatnik, agitateur professionnel et théoricien révolutionnaire. En bon trotskiste, il a ses stratégies et considère la jeunesse comme une classe sociale d’où viendra l’émeute d’abord et la révolution ensuite. Il fonde les White Panthers sur le modèle des Yippies new-yorkais et des Black Panthers et c’est Huey P. Newton lui-même qui aurait dit : « si des blancs veulent faire comme nous, qu’ils se fassent appeler les White Panthers !». Pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

Le MC5 investit le siège du White Panther Party, la workshop (comme Warhol avait sa factory à New York), et l’association artistique Trans Love Energies fondée par Sinclair se met au service des productions du groupe. Sinclair tient aussi une rubrique de jazz dans divers journaux new-yorkais (Downbeat et le Village Voice), et il va se servir de ses tribunes pour mettre New York à l’heure du MC5. Le groupe s’est fait remarquer à la tumultueuse convention démocrate de Chicago en août 1968 et même Norman Mailer en est resté sur le cul. 7 activistes sont arrêtés et traduits en justice. À l’époque, tous leurs concerts se terminent en émeutes et la police comme le FBI les a à l’œil.

Par le producteur et journaliste Danny Fields, venu les écouter à Detroit, les gens d’Elektra, la compagnie de Jac Holzman, ont vent du fumet de scandale émanant du groupe et Bruce Botnik vient les enregistrer dans leur antre de la Ballroom. Ce sera Kick out the jams, leur premier album (live) en février 1969, époustouflant chaos sonore qui figure parmi les plus grands albums en public de tous les temps. Mais le fameux « kick out the jams motherfuckers ! » (envoyez la purée, bande d’enculés !) fait scandale et le disque est boycotté par les plus grands disquaires de Detroit. Le staff d’Elektra panique et veut faire enregistrer au groupe une autre version, avec un « brothers and sisters » à la place de l’exhortation obscène. Une version également enregistrée sur scène. Sinclair et le groupe font bloc et Elektra finit par virer ces mauvais coucheurs non professionnels.

Toujours grâce à l’entregent de Fields, c’est maintenant Atlantic, le label des frères Ertegun et de Jerry Wexler, qui s’intéresse à eux. Le magazine Rolling Stone, sous la plume de Jon Landau, les couvre de louanges et c’est le même Landau qui va produire leur deuxième album, Back in the USA, lequel paraît en janvier 1970. Les membres du groupe posent en dandys électriques au dos de la pochette et de superbes compositions pop ont remplacé la lave en fusion du premier album. Deux reprises de Chuck Berry et Little Richard et 9 morceaux où la puissance brute le dispute à la finesse mélodique. Malheureusement, l’album ne se vend pas et Atlantic commence à les bouder.

Ils font scandale à New York où, invités à se produire au Fillmore East, ils sont pris au milieu d’un violent conflit entre Bill Graham et un gang d’activistes anarcho-situationnistes baptisé les Motherfuckers. Le groupe est arrivé en Limousine après avoir dîné au Max’s Kansas City et la fureur révolutionnaire a fait place au dandysme cocaïné, au grand dam de Sinclair. Une bagarre éclate sur le trottoir et les centaines de singles promotionnels jonchent le sol.

Lors d’une tournée en Californie, le groupe passe la nuit au poste pour possessions et usage de stupéfiants et une photo témoignant de leurs frasques sexuelles fait les choux gras de la presse à scandale. Pire, il se dit que certains membres du MC5 s’adonnent maintenant à l’héroïne. Sinclair, après un procès retentissant, est emprisonné pour deux sticks de marijuana que lui a refilé un indicateur du FBI. Le groupe avait déjà lâché son manager historique sous la pression de Fields et de Landau qui souhaitaient moins de politique et plus de musique (comprendre plus de hits).

Mais leur position chez Atlantic n’en est pas renforcée pour autant et l’album High time, en juillet 1971, sera le dernier pour le label. Si le groupe retrouve par moments la hargne des débuts, les compositions sont loin d’avoir le lustre des albums précédents. Le disque se vend mal, comme les autres et, après d’incessants changements de manager, Atlantic les congédie.

Si l’Angleterre découvre le hard-rock, la jeunesse américaine, elle, ne jure que par le folk-rock et le country-rock. Là-bas, l’heure du MC5 est passée. Le MC5 et les groupes de Detroit sont délaissés dans leur pays et l’Angleterre est prête à redorer leur blason. Mick Farren, leader des Deviants et éminent critique du New Musical Express, organise pour eux une mini-tournée en Grande-Bretagne et Ronan O’Rahilly, fondateur de Radio Caroline, les prend sous son aile. Le même O’Rahilly qui leur fera enregistrer trois titres pour la bande originale de Gold, un film qu’il produit et qui sort début 1972. Un navet se voulant avant-gardiste où le MC5 partage la bande son avec David Mac Williams, entre autres.

C’est ensuite la France pour une tournée au printemps 1972 où on peut les voir au Piblokto de Dourges (62). Le groupe ne vit plus sur le même pied, décimé par l’héroïne et accompagné en permanence par un cortège mortifère de Hell’s Angels. Ils commencent à enregistrer ce qui devait être un nouvel album au château d’Hérouville, mais le disque, Thunder Express, ne sera pas commercialisé et ressortira sous forme de bootleg après leur séparation qui intervient le dernier jour de décembre 1972 après un concert houleux au Bataclan, en novembre, et un dernier tour de piste désastreux le soir de la Saint-Sylvestre à la Ballroom. Entre temps, Thompson est parti se faire désintoxiquer, Davis s’est fait virer pour ses addictions et Tyner a envoyé promené tout le monde pour se consacrer à sa vie de famille. Seuls Kramer et Smith ont tenu le groupe à bout de bras les derniers temps, avec des comparses dont les noms changent au gré des tournées. Seule bonne nouvelle, Sinclair a été libéré et, après avoir fondé le Rainbow’s People Party, un mouvement intersectionnel avant la lettre, il s’établira à Amsterdam. La réconciliation avec le groupe prendra du temps et le MC5 n’a pu participer au grand concert de soutien à Sinclair du 10 décembre 1971 (Le Freedom Rallye), avec Lennon en vedette. Lena Sinclair comme Dave, le frère, n’en veulent pas.

La seconde partie du livre évoque les carrières solo et les biographies des membres du groupe après la dissolution, après le split. Des histoires de rédemption tardive qui confinent parfois au sordide. Tyner meurt d’une crise cardiaque en 1991 après avoir tenté de ressusciter le MC5 à lui tout seul. Kramer fera de longues années de prison pour usage et possession d’héroïne avant de faire une carrière solo plus qu’honorable. Smith fondera le Sonic’s Rendez-vous Band avant de convoler en justes noces avec son homonyme Patti Smith, grande poétesse du rock. Quant à Davis et Thompson, ils s’illustreront au sein des groupes des frères Asheton (ex Stooges) comme Destroy All Monsters ou New Order, des combos cultivant l’art de la provocation et du mauvais goût.

Manuel Rabasse est l’auteur de cette passionnante seconde partie et il s’appuie sur des témoignages de personnages ayant vécu dans cette scène de Detroit dans les années 60 et 70, notamment sur Rebecca « Becky » Tyner, la veuve de Rob Tyner ou sur Lena Sinclair, fidèle compagne de John. Même si l’ouvrage s’est documenté sur plusieurs biographies d’auteurs américains et sur l’autobiographie de Wayne Kramer, il n’a donc rien d’une biographie de seconde main et s’appuie sur un matériel nouveau et original. La discographie du groupe est impressionnante de précision (et d’érudition).

La première biographie en français de ce groupe sous-estimé précurseur du heavy metal et du punk-rock. Un groupe où certains sont morts, d’autres sont devenus fous, mais où personne n’a trahi.

MC5 / Une insurrection sonique – Camion Blanc – 30 € Manuel Rabasse et Didier Delinotte

25 mars 2021

Meilleurs vœux à vous deux pour la sortie du livre, et Happy Birthday Manuel !!!