AVANT-PROPOS : introduction à une biographie de Tim Buckley (à paraître…).

On était en décembre 1972. Je venais d’émarger comme auxiliaire à l’administration des Postes qui m’avait gratifié de mes deux premières paies. Des sommes modiques mais qui me permettaient néanmoins de rattraper mon retard et de faire l’acquisition des disques immanquables de la période. Pour le reste, les rondelles que mon impécuniosité chronique de lycéen peu doté m’avait empêché d’acheter, on verrait plus tard, au bout de quelques maigres salaires durement gagnés, la gueule au casier dans ce centre de tri parisien du 8° arrondissement. J’avais déjà ma liste : environ 200 albums originaux, de l’âge d’or du rock’n’roll et des premiers Chuck Berry chez Chess, jusqu’aux plus récent opus des décadents anglais (Bowie, Roxy) et américains (le Blue Öyster Cult, les New York Dolls, les Sparks…). Il me fallait tout et mon seul but dans la vie était d’amasser 45 et 33 tours de cette discothèque idéale.

J’allais souvent chez Champs Disques ou à Lido Musique, sur les Champs-Élysées, pas trop loin du bureau de poste de la rue Miromesnil. J’en profitais pour passer une tête dans la rue Bayard ou dans la rue François 1° pour voir, à l’écran du hall qu’on voyait depuis la rue, la tête de ces meneurs de jeu qui, à l’époque, n’étaient pas encore des vedettes de la télévision recyclées. Plus tard, mon terrain de chasse s’agrandirait et j’ajouterai Music Action, la tanière de l’ours à Odéon, l’Open Market de Marc Zermati avec ses humeurs contrastées et Dave Music à République, là où on trouvait encore le plus de vieux trucs des années 60. Il y avait aussi Gévaudan pour les imports, Clementine pour le kraut-rock et Discos sur le boulevard Saint-Michel, la magasin dont le propriétaire n’était autre que Jean-Bernard Hebey, que j’écoutais tous les soirs.

Venu de ma province, je découvrais des tas d’endroits dont j’avais entendu les noms à la radio. La salle Pleyel, les concerts Pasdeloup, le palais des congrès de la Porte Maillot… C’est à Lido Musique que j’achetai mon premier Tim Buckley, Greetings from L.A. Je l’avais acheté sur les conseils de Rock & Folk où les articles laudateurs sur lui, qu’ils soient signés Garnier, Dister, Alessandrini ou Paringaux ne manquaient pas, depuis quelques années. Une telle unanimité avait quelque chose de suspect et, là où un Jacques Vassal encensait le chanteur folk, Philippe Paringaux saluait ses textes, entre symbolisme et surréalisme sur fond de réalités américaines et Paul Alessandrini glosait sur ses dérapages free-jazz et sa modernité. Comme s’il y avait plusieurs Tim Buckley. Une sorte de schizophrénie musicale où les facettes du personnage étaient tellement multiples qu’on finissait par s’y perdre.

Greetings from L.A n ‘était pas en haut de la pile, il y avait une telle concurrence, et le disque n’était pas son meilleur. D’autres vertiges nous saisissaient à l’époque, ne serait-ce que les trésors du rock décadent avec Londres qui redevenait progressivement la capitale mondiale incontestée de la chose pop. Bowie mais aussi, dans ses bagages, Mott The Hoople, les Pretty Things, et aussi les Kinks, mon groupe favori, qui profitaient de la vague pour se rappeler à notre tendre souvenir. C’était mon premier contact avec Tim Buckley, un rendez-vous raté, mais j’étais déjà impressionné par cette gueule d’ange, cette tignasse abondante qui faisait comme une auréole et ce regard triste. La pochette, façon carte postale, montrait une vue aérienne de la baie de Los Angeles, et je me disais que la cité des anges devait parfaitement lui convenir, à lui, l’ange vagabond.

En 1974, Actuel avait fait de son Look at the fool l’album du mois. Ça valait le coup de risquer encore une oreille. Sur la pochette, son visage était dessiné, plus marqué, le cheveu plus court et le sourire contraint, avec l’océan à perte de vue derrière. Malgré toutes les critiques enthousiastes et les lointains échos d’une tournée mondiale, je restais encore sur ma faim et rangeais Tim Buckley dans le même rayon que ces poètes folk-singers dont mon mensuel favori nous rebattait les oreilles ; les Loudon Wainwright III, Gordon Lightfoot et autres Tim Hardin. Des enfants de Woody Guthrie et d’Odetta, chantres de l’Amérique, en route pour la gloire. Chez Buckley, on ne pouvait que rester admiratif devant cette voix haut perchée aux intonations presque féminines. Cinq octaves et demi, avais-je lu, et je ne savais pas trop à quoi ça correspondait, mais il était souligné à quel point c’était exceptionnel.

L’année suivante, j’avais pris mon ticket pour la fête de l’Humanité chez des camarades de mon bureau de poste. L’occasion de voir enfin, plus en os qu’en chair, le grand Tim Buckley annoncé sur l’affiche. Après un été étouffant, septembre arrivait et la nouvelle de sa mort avait déjà été relatée par la presse spécialisée, quand les organisateurs de la fête ne semblaient même pas au courant. Le public lambda l’attendait toujours. L’attendrait longtemps. Il était décédé d’une overdose d’héroïne, disait-on. L’ange avait un pied-bot et un singe sur le dos. Exit.

La baudruche du rock progressif avait crevé et, avec mon ami Jacques, on allait autant que possible à Londres constater de visu le retour d’un rock fruste, certes, mais diablement jouissif. C’était le pub rock de Doctor Feelgood et des Ducks Deluxe, le Tyla Gang et Eddie And The Hot Rods. Avant la déferlante punk, l’espoir renaissait. Zermati vendait leurs singles comme des petits pains à une faune de zonards en mal de décibels et l’évocation d’artistes comme Tim Buckley, étiquetés trop rapidement icônes des années baba-cool, ne recueillait plus que bâillements.

Entre l’Open Market pour les disques, la librairie Parallèle pour les livres, Harry Cover pour les t.shirts, les Halles étaient devenues l’épicentre de nos vies. Les Sex Pistols passaient au Chalet du lac à Vincennes et on écoutait leurs premiers singles en pogotant maladroitement. Suivraient Damned, Clash, Jam et tant d’autres, pour une sorte de renaissance inespérée du rock’n’roll, après qu’on se soit désenglués de cette pop adulte grandiloquente et amphigourique. Nous avions l’impression de renaître. Chez John Peel, à la BBC, Johnny le Pourri citait, au rang de ses influences, les noms de Nick Drake ou de Peter Hammill. À ce compte-là, il aurait pu aussi bien citer Tim Buckley.

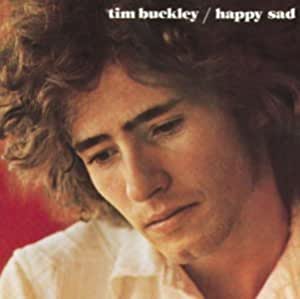

Moi, j’y étais allé voir d’une façon un peu moins superficielle. Je m’étais payé les deux albums réputés les meilleurs de cette manière de Rimbaud amerloque mort à 28 ans, soit un an trop tard pour figurer dans le carré d’as des « morts à 27 ans » : Brian Jones, Jim Morrison, Jimi Hendrix et Janis Joplin. Goodbye and Hello et Happy / Sad, deux merveilles que j’étais maintenant en état d’apprécier. Il y avait toujours la voix, sublime, des compositions admirables, d’une construction complexe qui devait beaucoup à la musique classique et des textes qui ouvraient sur un univers personnel imagé, coloré, infini. Un barde celte, un druide céleste, un chantre magique dont la plainte languide couvrait l’immensité des réalités américaines. J’étais maintenant convaincu et je pouvais me procurer le reste, tous ces albums manquants plus difficiles d’accès qui convoquaient à la fois Federico Garcia Lorca et Albert Ayler.

Puis vinrent les années 80. Les années MTV où se montraient les idoles new wave peroxydées et les reines d’un jour. Le cirque pop à son zénith avec ses animaux tristes ne jurant plus que par le sexe, la poudre et le fric. Seul Prince et quelques groupes, dont R.E.M et Sonic Youth, sauvaient l’honneur. De Tim Buckley, on ne parlait plus, perdu à jamais dans les limbes d’un rock californien englouti maintenant sous le hard-rock, les décibels et la vulgarité. Exit encore, pour une deuxième mort.

Au mitan des années 90, un jeune homme du nom de Jeff Buckley sortait un album du feu de dieu : Grace, le bien nommé. Un moment de grâce en vérité, avec cette sublime reprise du « Hallelujah » de Leonard Cohen et des compositions originales dignes de son paternel, un père qui ne l’avait jamais reconnu, lui-même traumatisé par le souvenir de son propre père, grand-père de Jeff, revenu de la seconde guerre mondiale avec une pièce de métal greffée à même le crâne.

De quoi revenir à Tim Buckley, au grand Tim Buckley qui, parti d’un folksong plutôt académique, est arrivé aux rivages du free-jazz et de la musique contemporaine ; une musique soutenant toujours une poésie hallucinée devant autant aux bardes celtes qu’aux romantiques anglais, aux écrivains symbolistes qu’aux poètes surréalistes.

Une sorte de faille sismique spatio-temporelle où Mallarmé rencontrerait Frank Zappa, où Baudelaire s’acoquinerait avec Ornette Coleman, où Lewis Carroll tombait dans les bras d’Erik Satie. Un monde étrange et féerique dont les éléments sont des couleurs et des sons. Son créateur est un certain Timothy Charles Buckley III, passé au-delà du rêve, de l’autre côté du miroir, un après-midi bleu de l’été 1975. Il y a presque un demi-siècle. Autant dire une éternité qui aura vu Tim Buckley prendre la force du mythe et les accents de la légende. Voici son histoire !

Merci.

Excellente introduction qui promet un autre très beau livre.