LA CHAPELLE SIXTIES

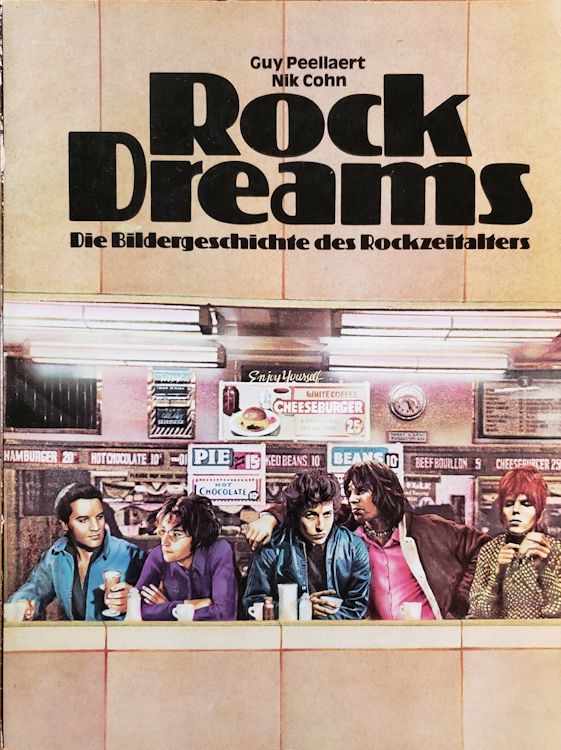

Sorti il y a pile cinquante ans (1974), Rock dreams, sous-titré Bye bye, bye baby, bye bye est un chef-d’œuvre dû aux talents conjugués du dessinateur Guy Peellaert et du rock critique anglais Nik Cohn. 100 tableaux pour illustrer l’âge d’or du rock, du milieu des années 1950 au début des années 1970 (le Punk- rock, le Hard et des genres plus récents sont absents de la photo, et pour cause…). L’album a été réédité en 1982, avec une préface du grand reporter Michael Herr (Putain de guerre) et toujours dans une traduction des textes de Cohn par le grand Philippe Paringaux, rédacteur en chef du Rock & Folk de la grande époque (1970 – 1978). Une invitation à feuilleter les pages de ce juke-box en images, en icônes.

Heureusement que cet album a été réédité, car les pages de la première édition étaient toutes décollées à force de feuilleter ce grimoire magique. La réédition est solidement cartonnée et ne craint pas les manipulations excessives que ce genre de monument graphique appelle.

Les présentations d’abord. Guy Peellaert, un artiste belge né en avril 1934 à Bruxelles. Il est le fils d’une famille de la bourgeoisie belge, son père négociant en charbon à Anvers et sa mère issue d’une lignée de tailleurs de Louvain. Il s’inscrit à la célèbre école des arts décoratifs de Saint-Luc à Bruxelles après des études chez les Jésuites.

Très tôt, il rêve d’Amérique et devient un pilier du Centre culturel américain de Bruxelles. Dans les années d’après guerre, avec le plan Marshall, la Belgique est devenue le cinquante et unième état des États-Unis et Peellaert, en colonisé consentant, s’immerge dans la culture populaire américaine : Pop art, Polar, Comics, Cinéma et bien sûr, plus tard, musique populaire : Blues, Jazz puis Rock’n’roll et Rhythm’n’blues.

En 1953, il quitte le toit familial à la suite d’une violente dispute avec son père et s’engage dans le Corps des volontaires pour la Corée. L’Amérique toujours. C’est un dispositif de l’Otan pour permettre à des jeunes Européens de prêter main forte à l’Oncle Sam. Peellaert arrive un peu après la bataille, mais il pourra voir Marylin Monroe sur scène en février 1954, la star s’étant produite sur le théâtre des armées pour regonfler le moral des G.I.

Retour du front, Peellaert retourne à Bruxelles où il est recruté par le Théâtre national de Belgique en tant qu’illustrateur, décorateur et costumier. Ce sera ensuite les affiches publicitaires et les photographies de mode, mais le génie de Peellaert ne peut se satisfaire d’être un auxiliaire doué de la société du spectacle, et il s’imagine en artiste. Il travaille pour la RTBF puis pour la Sabena, la compagnie aérienne belge, s’inspirant de Magritte ou des surréalistes pour confectionner des affiches et des visuels.

Au début des années 1960, il multiplie les expérimentations graphiques associant dessin et photographie, alimentant la presse européenne de ses dessins-clichés. C’est ensuite, alors qu’il s’est installé à Paris, la bande dessinée notamment pour Hara Kiri sur des scenarii de Wolinski. Il travaille pour le journal « bête et méchant » entre 1968 et 1970, devenant, après Topor, un pilier du magazine.

Mais Peellaert a d’autres ambitions et son style s’accorde à merveille avec la révolution psychédélique. Il contribue à des génériques de films, fait des affiches pour les plus grands cinéastes (Scorcese, Wenders, Coppola, Altman…) et est sollicité pour des pochettes de disques par les plus grands, David Bowie (Diamond dogs) ou les Rolling Stones (It’s only rock’n’roll). Peellaert est devenu le graphiste à la mode, celui qu’on s’arrache.

C’est à cette époque, au milieu des années 1970, qu’il travaille sur Rock dreams, qui restera son chef-d’œuvre parmi une œuvre multiforme touchant à la bande dessinée, au cinéma, à la photographie et à la peinture. Il mourra d’un cancer en 2008 et est enterré au Père-Lachaise.

Nik Cohn, lui, est né en 1946 à Londres, lui aussi rejeton de la bourgeoisie, fils d’un historien médiéviste et d’une romancière d’origine russe. Après des études universitaires, il entre à la rédaction de l’hebdomadaire The Observer, sans passer par la presse rock insulaire. Il y est le spécialiste du rock et des cultures populaires, pionnier de la critique rock avec l’un des ouvrages qui font autorité dans le genre, Rock from the beginnning, en 1969, qui sera réédité en 1972 sous son titre resté fameux : Awopbopaloobop alopbamboom, the golden age of rock (l’onomatopée étant censée correspondre à celle de Little Richard dans « Tutti Frutti ».

« Je reste persuadé que les plus beaux jours du rock sont derrière lui, tous », écrit-il dans la post-face à la seconde édition de son maître-ouvrage. Nik Cohn est celui qui donnera à Townshend l’idée de faire de son garçon muet, sourd et aveugle un champion du flipper, un jeu dans lequel il excelle. Il a toujours parlé du rock d’une façon nostalgique et mélancolique, étant l’un des pères de la critique rock moderne, aussi important qu’un Lester Bangs aux États-Unis ou qu’un Philippe Garnier chez nous. Comme Bangs, il sera à l’origine de la vague punk en 1976.

Les présentations sont faites et il est temps de parler du livre qui commence avec des images de héros du Pays des 1000 danses avant Presley et les pionniers du rock’n’roll. Il y a notamment cette double page, la Cène du rock’n’roll : « Elvis Presley était le roi, nous étions à son couronnement ». C’est d’ailleurs un livre d’image comparable à l’iconographie chrétienne. Saint-Sulpice ru rock. Après le rock’n’roll, les roitelets du College rock et les stars du Rhythm’n’blues, où l’on peut voir Phil Spector allongé en kimono sur un lit rose avec ses disques d’or autour de lui et un exemplaire de Variety. Cohn a le sens de la formule, de la punchline comme on dirait maintenant, résumant en une ligne une atmosphère, toute une histoire.

On passe ensuite au Surf et aux Beach Boys avec les nymphettes blondes en maillot et Brian Wilson, obèse, rêvassant sur son piano. Viennent le Merseybeat, les Beatles et tout le Swinging London réuni au Ad Lib, le club de Londres où il convient de se montrer. L’image qui m’a le plus touché est celle de Ray Davies traînant un landau avec son épouse : « what are we living for ? Two-room appartment second floor ». Pas du Cohn cette fois, mais du Ray Davies (« Dead End Street »). Les Stones en cuir et porte-jarretelles aussi, comme pour exhiber leur imaginaire hyper-sexué. Peellaert est aussi un accoucheur des fantasmes et des rêves de l’inconscient collectif. Dylan ensuite, de Greenwich Village à la banquette arrière d’une Cadillac où il caresse un chaton.

On passe au Folk-rock, aux Byrds et au Lovin’ Spoonful avant James Brown, Sam Cooke et Otis Redding seul sur le port de San Francisco. Tamla Motown, Stax et Atlantic avec, pour Tamla, la réunion du conseil d’administration de la firme avec Roberta Flack, Marvin Gaye et Curtis Mayfield.

On termine sur les guitare-heros, Beck, Clapton, Hendrix… Puis on en arrive au tournant des années 1960 – 1970 avec Ian Anderson (Jethro Tull) en pédophile, Alice Cooper et son grand guignol de pacotille et Doctor John dans les rues de New-Orleans.

La Californie avec le Jefferson Airplane, les Doors, Janis Joplin et Zappa avant la Country’n’western, Johnny Cash derrière les barbelés d’une prison et Merle Haggard en hobo dans un wagon désert. Puis c’est la fin et les héros des années 1970 : Creedence, le Band, Crosby Stills Nash & Young, James Taylor, Lou Reed et David Bowie.

Il manque des tas d’icônes du rock et on aurait aimé trouver dans ces somptueux décors le MC5, les Stooges, les Pretty Things, Van Morrison ou Leonard Cohen. Tel qu’il est, ce livre est un miracle de prouesse graphique, d’imagination, de lyrisme, de nostalgie et de mélancolie. On se prend à souhaiter un tel ouvrage sur la suite, de 1975 à nos jours, avec les Punks, la New Wave, le Metal le Grunge, le rock indé… Mais qui sont les Peellaert et les Cohn d’aujourd’hui et, par ailleurs, la nostalgie est-elle toujours ce qu’elle était ou, pour être clair, les héros des 50 dernières années nous font-ils rêver autant?Pas sûr du tout, et à quoi bon un livre d’heure avec Joe Strummer, Bono, Morrissey, Madonna ou Michael Jackson ? Avec Luz pour les dessins et Philippe Manoeuvre pour les textes, et une préface de Begbeider ? Pouacre !

1° janvier 2024

Merci, Didier, pour cette introduction à un ouvrage que je ne connaissais pas. Comme toi, je peux rêver à tout ce qui pourrait y être ajouté. Si seulement je savais dessiner …