MÉTROPOL’EXPOS

Amateurs d’art et esthètes, on vous emmène faire un tour des expositions dans la métropole Lilloise, saison automne – hiver (et même un peu printemps). D’abord à Tourcoing, au Muba (Musée des beaux arts, tout simplement) où on attendait Marc Ronet, mais où ce fut Pierre-Yves Bohm et une manière d’épiphanie. À Tourcoing encore, avec Étienne Dinet à l’Institut du Monde Arabe, à l’emplacement de l’ancienne piscine. À Roubaix ensuite, où on se régale toujours des collections permanentes de La Piscine (c’est fou ce que les piscines ont un devenir musée) sans négliger les expositions temporaires dont celle de Pascal Barbe, un artiste méconnu à découvrir. Bref, quelques impressions, « en rev’nant de l’expo ».

En matière de critique d’art, on tient pour indépassable le Certains, de Joris-Karl Huysmans, dandy esthète dont la plume, pour l’exercice, est à la fois ironique et féroce. Huysmans court les expositions pour divers journaux et la plupart des œuvres vues sont moquées avec un humour caustique et grinçant qui reste sa marque. Mais Huysmans a aussi ses enthousiasmes, notamment envers les impressionnistes qu’il est l’un des premiers à encenser.

On n’a pas envie de brocarder Marc Ronet, mais de là à admirer ses œuvres… Ronet est un ch’ti, natif de Marcq-en-Barœul et élève de Eugène Leroy. On peut être séduit par ses jeux de lumières et ses clairs-obscurs, mais on est en revanche perplexe devant ses travaux d’art avec des bâtons (colonne vertébrale) et des textiles (capuches) qui rappellent au mieux un Matisse qu’on n’a jamais vraiment prisé. Le genre de jugement qui peut vous disqualifier chez biens des amateurs d’art, mais on marche un peu à l’émotion et on n’est pas critique d’art (ça se saurait). L’exposition s’intitule La main et le geste et ne nous a pas convaincu. On l’aura compris.

Les collections permanentes font la part belle à Eugène Leroy, qu’on n’apprécie pas non plus.

Fort heureusement, un petit coin était consacré à un illustre inconnu (de moi) du nom de Pierre-Yves Bohm. Un autre ch’ti (né à Roncq) qui a travaillé et habité toute sa vie à Roubaix. Une œuvre picturale exceptionnelle qui mélange allégrement l’absurde et la drôlerie. Un style remarquable, de belle facture, et un univers fascinant qu’il crée aussi avec divers matériaux et toujours des couleurs fascinantes. Une filiation certaine avec une Annette Messager ou un Gérard Fromanger, mais avec des dérives vers l’univers de Jérôme Bosch. J’ai même acheté le catalogue de son exposition au sortir du musée, et je reste pantois devant certaines de ses toiles. Un nom à retenir pour celles et ceux qui s’intéressent aux arts plastiques.

Toujours à Tourcoing, à l’emplacement de l’ancienne piscine dans une rue où j’ai habité adolescent, c’est l’Institut du Monde Arabe qui nous invite à découvrir Eugène « Nasr Ad Dine » (après sa conversion à l’Islam) Dinet. Parisien, lui, il fait de brillantes études et se met à peindre sous l’influence de Bouguereau, soit une peinture académique proche de l’art pompier. Mais, à 23 ans, Dinet suit une expédition d’entomologistes en Algérie et il se produit comme un petit miracle, une révélation, une épiphanie (encore une).

Il apprendra l’Arabe, se convertira à l’Islam et sera le fondateur de la société des peintres orientalistes. Sa vie se déroulera désormais en Algérie et il sera un féroce combattant du colonialisme français, cherchant à peindre des femmes arabes dans tout leur mystère et dans toute leur beauté. Les regards pétillent et les yeux scrutent langoureusement le peintre qui, c’est manifeste, aime et désire ses modèles. Il peint aussi des paysages, des villages, des oasis, des déserts… Plus que d’une religion, c’est d’un pays dont il est tombé amoureux et la maison de ses parents en Seine-et-Marne accueilleras des blessés maghrébins pendant la première guerre mondiale. Il demandera un hommage d’État aux combattants algériens.

Dinet, ou plutôt Nasr Ad Dine, fera le pèlerinage à La Mecque en 1929 et il mourra l’année d’après à Paris. Il y avait du Charles De Foucauld en lui, le même amour mystique d’un peuple et de son Dieu.

Roubaix maintenant et, au musée de la piscine, une exposition Georges Arditi – père de l’acteur Pierre et cousin de l’écrivain Élias Canetti – qui ne nous a pas laissé un souvenir impérissable. Entre attraction et cubisme, un style qui se rapproche d’un Fernand Léger ou d’un Georges Braques dans les meilleurs moments, mais ça reste quelques coudés en-deça.

Ce qu’on aime dans les collections permanentes de La Piscine, c’est Rémy Cogghe, lui aussi un régional de l’étape mais natif de Mouscron et donc Belge. Il grandira à Roubaix où une rue porte son nom et, après avoir fait du dessin industriel, rentre à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles où sa peinture commence à se distinguer par des représentations des traditions de la région du Nord : combats de coqs, jeu de bourles, scènes de cabaret, carnaval, scènes de douane et de frontières… Cogghe est le peintre du Nord et on sent chez lui un amour des humbles et de leurs passe-temps avec un sens aigu de l’observation et un goût prononcé pour la farce paysanne. On reste impressionné par la vérité de ses personnages et par le réalisme de sa peinture. Il peint des trognes, des mastroquets, des poêles à charbon, des ouvriers et des servantes avec un égal bonheur.

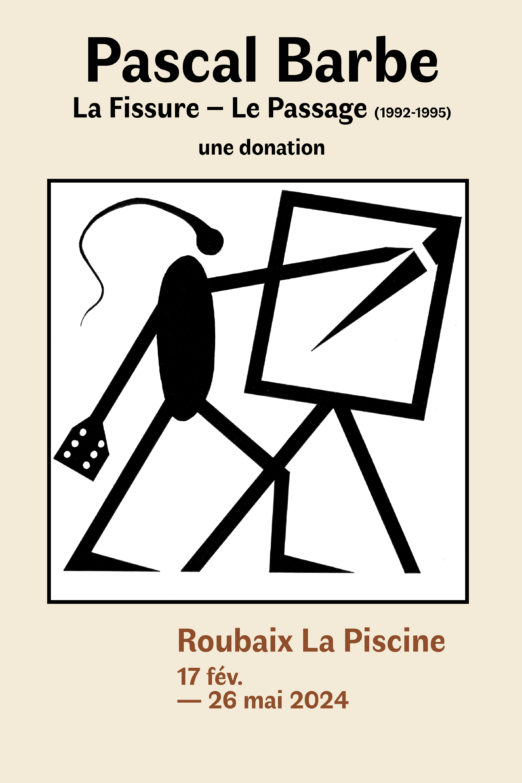

Toujours à La Piscine, l’exposition Pascal Barbe. Un drôle de pèlerin celui-là. Il est né en 1957 à Bruay-En-Artois (ce n’est qu’après certain fait divers que le patelin minier sera rebaptisé Bruay-La-Bussière, en fusionnant avec la commune d’à côté).

Dans sa biographie, on apprend qu’il était un grand ami de Jean-Pierre Mocky pour qui il a fait des affiches, qu’il a beaucoup exposé en Pologne et en Allemagne et qu’il a fait partie du groupe arty-punk Bazooka. Côté presse, il a dessiné pour la première version de Politis et a exercé aussi ses talents à Actuel. À ne pas confondre avec le Barbe qui dessinait pour Charlie Mensuel et quelques autres revues humoristiques.

L’exposition a pour titre Passage et fissures, et on est tout de suite dans le ton. D’abord, on a de grandes feuilles constellées de petits dessins et il faudrait une loupe – et du temps – pour saisir tous ces croquis qui tiennent à la fois du graffiti et de la chiure de mouche.

Puis ce sont des toiles avec déjà ses petits bonshommes, hommes-cloportes, hommes araignées, hommes chauve-souris se baladant au milieu de formes géométriques qui font penser à un Miro ou un Fernand Léger. On n’est jamais loin non plus d’une certaine bouffonnerie à la Jarry.

Enfin, ce sont les bonshommes qui ressemblent aux Shadocks de Jacques Rouxel mais toujours avec ce côté pas fini, rudimentaire, cellulaire. Des troncs, des boules comme têtes et de longues piques pour faire les bras et les jambes. Des bonshommes qu’on trouve dans tous les états et dans toutes les positions possibles, avec accessoires pour figurer des scènes comiques où l’absurde le dispute à la farce. Ce sont en fait des bonshommes-machines confrontés à toutes sortes d’objets de notre modernité avec, à chaque fois, des légendes ou des poèmes à lire à l’endroit ou à l’envers, en miroir.

Des poèmes courts qui doivent à la meilleure veine surréaliste de l’écriture automatique, à des Crevel, des Desnos ou des Tristan Tzara.

On peut voir aussi deux petits films. Un court-métrage où il met en scène l’un de ses bonshommes et un autre, plus ambitieux, qui s’intitule La pomme et le papillon où la vision drolatique, toujours dans son style élémentaire, du conflit entre Macintosh et Apple.

On peut aussi feuilleter un gros catalogue avec l’intégrale de ses dessins, certains qu’on retrouve dans l’exposition, certains qu’on découvre dans ce livre épais qu’on referme à regret, après avoir essayé de comprendre ses poèmes / haïkus qui font images et valent surtout par la sonorité des mots, comme une musique qu’il serait vain d’analyser.

Un artiste à découvrir, un original dont la vision du monde et de ses contemporains n’a rien de banale.

On fait encore un tour dans des expositions de sculptures impressionnantes et dans une salle consacrée à la ville de Roubaix, ses portraits d’hommes et femmes un peu connues, ces monuments, ses courées, ses ruelles. Roubaix qu’on quitte au bord du soir, le premier jour du printemps, avec dans les yeux toute la beauté de ce lieu unique, La Piscine. In ar’venant d’l’expo…

20 mars 2024