FOND DE PIERRE (ROCK BOTTOM)

Fin juillet 1974, soit il y a 50 ans, Robert Wyatt, connu pour être l’ex-batteur de Soft Machine, sortait un album étrange, fascinant, magique : Rock bottom. Sans être un inconditionnel du Progressive rock et de l’école de Canterbury, ce disque m’avait accompagné de nombreux mois, jusqu’à l’obsession, avec des bribes de sonorité et des réverbérations musicales qui me remontaient en tête comme dans un rêve éveillé. Je n’ai plus réécouté ce disque depuis lors, sauf aujourd’hui et, si la magie n’opère plus de la même façon, le caractère halluciné et fulgurant de ce chef-d’œuvre demeurera pour toujours.

J’avais acheté le disque en septembre 1974, sur la foi d’une critique dithyrambique parue dans Rock & Folk sous la plume, je crois me souvenir, de Paul Alessandrini. J’allais pouvoir écouter Rock bottom tous les jours, plusieurs fois par jour même, puisque le bureau de Poste où j’avais commencé ma résistible carrière professionnelle était en grève illimitée. Cette fameuse grève de La Poste qui dura près de deux mois, en octobre et novembre 1974, après qu’un sous-secrétaire d’État eût déclaré avec morgue que le tri était un travail d’idiots. Les idiots par milliers se révoltaient contre le Giscardisme décrispé après le premier choc pétrolier, la désindustrialisation, l’apparition du chômage de masse et les premières menaces de privatisations des Télécoms. Nos camarades des Télécommunications ne criaient-ils pas déjà ce slogan : « ITT, Thomson, n’auront pas les Télécoms » ; ITT qui avait pris une bonne part dans le Golpé chilien de Pinochet en boycottant le cuivre, première ressource d’un pays socialiste maintenant sous la botte des militaires d’extrême-droite soutenus par la CIA.

La petite musique de Robert Wyatt ne parlait pas de cela, ou pas explicitement du moins. Elle venait me hanter sous la forme d’un murmure lancinant, d’une plainte feutrée. L’ex-batteur de Soft Machine, présent jusqu’au troisième (double) album en 1970 et y gravant le superbe «Moon In June » sur toute une face, avait pris ses distances d’avec Michael Ratledge et Hugh Hopper, derniers soutiers de la machine molle. Sur 3rd, chacun avait pu s’exprimer sur une face entière, démocratiquement, même si Ratledge en avait deux, un peu plus égal que les autres, mais c’est la face de Wyatt qui emportait l’adhésion pour un double album passablement ennuyeux. On n’était loin des élans surréalistes des deux premiers albums et des compositions lunaires de Kevyn Ayers pour un pensum proche du Jazz-rock, à moins que ce ne fût du Free-jazz.

Pour la suite, Wyatt avait sorti The end of an ear en 1970, la fin d’une année ou la mort d’une oreille, puisqu’il était devenu sourd. Un disque convaincant avec le gratin de l’école dite de Canterbury : David Sinclair (Caravan), Elton Dean (Just Us) et Marc Charig, cornettiste ayant travaillé sur des albums de King Crimson. Déjà, les vocalises de Robert Wyatt impressionnaient par leur aspect plaintif, lancinant, comme autant de chants tristes, désincarnés. Un long morceau de Gil Evans figurait en deux parties sur ce disque original orienté Free-jazz.

Puis ce fut Matching Mole (la Taupe qui matche, qui coïncide…), jeu de mot bilingue sur La machine molle (Soft Machine) ; Wyatt n’avait pas pour rien vénéré Jarry, les pataphysiciens et la pataphysique, « science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité ». Comprenne qui peut. Mais la taupe aussi faisait allusion à la taupe combattante des Trotskystes et leurs stratégies d’entrisme. Car notre homme a toujours eu la tête politique, ex-gauchiste devenu proche d’un Parti Communiste anglais parmi les plus staliniens du monde.

Matching Mole donc, avec encore David Sinclair et Phil Miller (futur Hatfield And The North, selon un panneau routier qu’on peut lire à la sortie de Londres) pour deux albums :Matching Mole (1971) et Little red book (1972), en référence au Petit livre rouge de Mao et avec une pochette inspirée du réalisme socialiste (à la chinoise).

Fini de rire en juin 1973, l’année terrible où Wyatt, tombé de la fenêtre d’une salle de bains au 4° étage à la suite de la prise d’un mauvais LSD, devient paraplégique et incapable de jouer de la batterie, alors qu’il était question d’un troisième album de Matching Mole. Ce sera, à la place, Rock bottom, cette merveille issue de son subconscient qui fait l’objet de cet article.

Il y aura un concert de soutien à Wyatt au Rainbow Theater avec Pink Floyd et Soft Machine (avec lui), en décembre 1973 et il repartira en studio enregistrer Rock bottom.

Beauté, onirisme, évanescence ; ce disque se distingue par un travail sur le son dû à Roger Mason, batteur du Pink Floyd préposé à la production. Difficile de rendre hommage à une telle œuvre avec des mots. Sont présents au Manor Studio (Oxfordshire) : Richard Sinclair, Hugh Hopper, Mike Oldfield, Fred Frith plus la batteuse Laurie Allan et le poète humoriste Ivor Cutler. Ce serait dans un état de transe, après son accident, que Robert Wyatt aurait composé les chansons de cet album.

Selon lui, le climat spécial du disque ne tient pas à l’accident et à ses suites, car il avait déjà les morceaux en tête lors d’un séjour à Venise, début 1973, avec la poétesse Alfreda Benge qui va devenir son épouse. Rock bottom paraît chez Virgin le 26 juillet 1974. six morceaux tournant tous autour de six minutes, tous écrits par Wyatt.

« Sea Song » commence par de discrètes touches de piano avec la voix qui s’élève comme sortie d’un brouillard épais. Une voix mal assurée s’échappant d’une mystérieuse dentelle instrumentale, avec ces chœurs aériens comme pour souligner la fragilité de l’homme cloué au sol. Une voix qui semble crier sur la fin, comme un appel au secours dans le silence éternel des espaces infinis, aurait dit Pascal.

« A Last Straw » fait songer à la musique symboliste d’un Debussy ou d’un Ravel avec la voix toujours aussi divagante, mais sur une mélodie construite et mutine. La voix s’exprime comme un instrument avant de ressaisir le fil d’une mélodie entêtante, comme un Raga indien avec des guitares en arpège. Le final fait penser à des gouttes d’eau qui tombent et rappelle un Satie.

« Little Red Riding Hood Hit The Road » et son intro majestueuse. On pense à Steve Reich et à ses Four organs. Comme des trompettes de tournoi de chevalerie. La voix, cette fois, se confond avec les instruments comme un oiseau hors de sa cage et les cuivres donnent de la grandeur à un morceau aux accents tragiques. Wyatt retrouve le sens de la mélodie, comme issue de l’inconscient, proche des Beatles de Sgt Pepper’s ou du Pipers at the gates of dawn du Pink Floyd. Mais c’est vers les stridences du Free-jazz que le morceau nous emmène, avec applaudissements finaux et bribes de conversation. Et les trompettes de la mort en conclusion, submergées par d’étranges vocalises. Géant.

« Alifib », ou un certain minimalisme tempéré par quelques notes de guitare en arpège. On pense au Concerto d’Aranjuez sans le soleil d’Espagne. Un orgue ronfle et des sons caverneux se font entendre avant que la voix n’esquisse une mélodie triste, hantée. On est proche d’un Miles Davis, retenant les sons pour leur donner plus d’expression. Poignant.

« Alife », son presque homonyme, débute de la même façon, comme un poème symphonique avec des bruits bizarres comme des cris d’enfants qu’un adulte réprimande. On croirait un conte pour enfants qui vire au drame quand les cuivres s’enflamment. Quelque part entre Syd Barrett et Stravinsky, avec un solo de saxophone à faire trembler les murs de Jéricho. Le piano reprend ses droits, avec toujours ces bruitages de scie ou de canard, comme une cacophonie harmonieuse et inquiétante à la fois.

« Little Red Robin Hood Hit The Road » reprend les thèmes déjà abordés, comme une suite, mais dédramatisée en bouquet final, avec tous les instruments en lice et à l’unisson. Un final royal où tout semble enfin s’éclaircir, après la brume. Le morceau se termine sur une mélopée celtique, avec une sorte de barde qui prend la voix sur des violons plaintifs. Clarinette et oies sauvages pour finir.

Inutile de parler des textes, Wyatt disant lui-même que les mots faisaient partie intégrante de la musique, n’ayant nul besoin d’être traduits.

De cette œuvre magique, on retient la force de vie et la beauté chez un homme éprouvé ayant perdu l’ouïe et la mobilité. Une sorte de rédemption en musique. Toutes les critiques furent élogieuses, et tous de se demander si cette œuvre eût pu éclore sans le malheur et l’infirmité. Une grâce à fendre la pierre.

Rock bottom – Robert WYATT – Virgin – 1974

13 juillet 2024

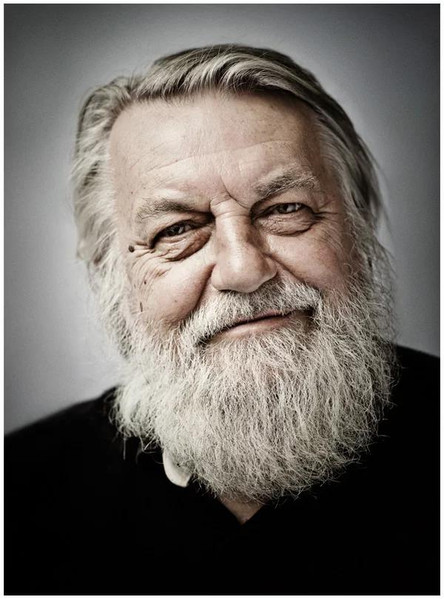

PS : Disons tout de suite que John Mayall n’a jamais compté au nombre de mes héros, vieille barbe antipathique du blues anglais qui aura eu le mérite de former des générations de jeunes musiciens. On retiendra de lui les trois premiers albums : Bluesbreakers (avec Clapton) 1965, A hard road (avec Peter Green) 1966 et surtout Crusade (avec Mick Taylor) 1967. Autrement, quel ennui ! Quoi t’aimes pas le blues ? Ben si, justement. Rest in peace, le vieux !

Excellent rappel pour Robert Wyatt, merci Didier. Quant à John Mayall …