NOTES DE LECTURE (30)

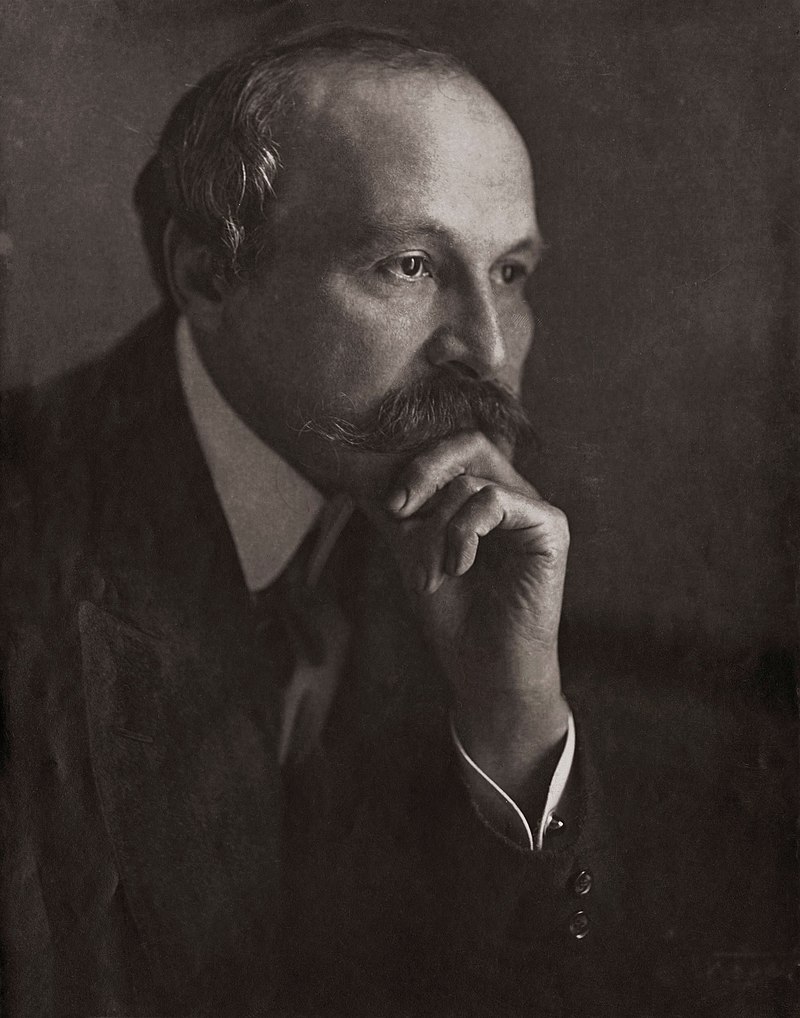

MAURICE LEBLANC – L’ŒUVRE DE MORT – Éditions des Falaises.

On connaissait Maurice Leblanc par ses romans policiers ou plutôt ses livres où le mystère se mêle aux intrigues criminelles : 813, L’aiguille creuse… L’ancêtre du polar moderne.

C’est une toute autre facette de Leblanc que nous fait découvrir un petit éditeur normand voué à la postérité du romancier. Les éditions des falaises ont réédité les romans de jeunesse de Leblanc, ceux qui précèdent ses succès littéraires d’ancêtre du polar.

C’est un Leblanc « fin de siècle », décadent que l’on découvre ici. Un romancier au style précieux qui n’hésite pas à user de coquetteries littéraires. On croirait parfois lire du Flaubert, que certaines constructions de phrases un rien tarabiscotées rappelle. On sent que Leblanc a dû passer du temps à construire son texte, soupesant au mot près phrases et paragraphes jusqu’à aboutir à une sorte de perfection.

Mais c’est plutôt du côté des écrivains décadents et symbolistes qu’il nous entraîne, et on pense à Huysmans, à Alphonse Karr, à Jean Lorrain, à Villiers de l’Isle Adam ou aux Belges Maeterlinck et Rodenbach. C’est un roman qui fait penser au superbe Aux abois de Thomas Bernard à qui il emprunte sa construction et son désespoir. C’est dire que la barre est placée haut, et que Leblanc est méconnaissable pour qui n’a lu que ses succès maintes fois adaptés au cinéma ou à la télévision.

L’œuvre de mort est l’histoire d’un parricide que Marc Hélienne, le héros (il n’y a quasiment que lui dans ce roman du début à la fin et il tient la plume, les autres personnages sont presque fantomatiques) croit avoir commis. Il a trafiqué les médicaments de son père pour hâter sa mort mais il ne sait plus très bien si ses tripatouillages d’apothicaire ont eu du succès. En attendant le trépas paternel qu’il imagine imminent, il voyage dans l’Europe du Sud (Italie, Espagne puis l’Algérie) et tombe amoureux d’une jeune fille qui lui sert de modèle alors qu’il s’adonne à la peinture.

Le meurtre, le parricide, avait pour objectif de le libérer des contraintes matérielles en héritant, lui qui menait une existence de jeune homme pauvre. Mais l’acte, s’il lui assure une assise matérielle, va lui empoisonner la vie. Le remord et la culpabilité l’empêcheront de jouir de cette vie de bourgeois aisé et il aura beau se distraire dans l’art, dans l’étude, dans les orgies ou dans le luxe, rien n’y fera. La mort et le souvenir de son crime sont à l’œuvre en lui et il doit payer, épier.

C’est ainsi qu’il ne pourra s’adonner au grand amour avec une amie de sa femme sur le point de se marier, même s’il imagine pour s’en libérer de tuer son épouse, rien moins. Les velléités de bonheur et les aspirations à la joie sont toujours là, mais les souvenirs du crime aussi, qui couvrent tout d’une ombre menaçante. Le bonheur lui est interdit, et Hélienne devra faire semblant d’être heureux dans un cadre conjugal où il étouffe. Il va se résigner et faire comme si.

Les psychanalystes et les mystiques y verront la tâche projetée sur l’existence par Œdipe ou le péché originel, selon les croyances. Contentons-nous d’y voir un roman alerte, bien mené et subtil qui, au-delà de la morbidezza romantique et de l’atmosphère décadente, nous parle tout simplement du poids de la condition humaine, des espérances qu’elle nous laisse entrevoir comme des malédictions dont elle nous accable.

ALAIN DEMOUZON – LE RETOUR DE LUIS – Fayard noir

Parmi les auteurs de polars français, Demouzon est loin d’être le pire. Certes, il n’a pas le génie d’un Jean-Patrick Manchette ou l’immense talent d’un Thierry Jonquet, mais c’est un bon faiseur, un professionnel et c’est parfois suffisant. Ça vaut mieux en tout cas qu’une Fred Vargas ou de tous ces besogneux dont la grande presse fait régulièrement l’éloge.

On croirait le scénario d’un film de Jean-Pierre Mocky période gauchisante : un groupe d’ultra-gauche dit Bakounine, un fuyard du nom de Luis, ex membre de la bande soupçonné du meurtre d’un flic au cours d’une manifestation, quelques notables qui se sont donnés rendez-vous pour une petite fête aux objectifs très politiques, un journaliste un peu chevalier blanc affublé d’un tarin immense (on l’appelle Cyrano), une école de gendarmerie semblant être une fabrique de fachos et un professeur de philosophie paranoïaque. Pas de ratons-laveurs.

Luis sera finalement innocenté du crime dont on le soupçonne, mais pas tiré d’affaire pour autant et l’intérêt du roman, sorti en 2005 mais écrit en 1975, est de restituer le climat de ces années post-soixante-huitardes dans une ville de province jamais nommée où une jeunesse bourgeoise incite les ouvriers à la révolte, sans trop de résultats. On sent que c’est du vécu. Tout y est, les rades enfumés où divague un poivrot, le flipper, les domestiques à la Robert Dalban, les notables de province, les petits commerces qui vont céder la place aux hypermarchés, les usines d’avant la désindustrialisation… La France Pompidolo-giscardienne dans tout son pittoresque.

On mélange le tout et, au fil d’aventures rocambolesques et de rebondissements incessants, la mayonnaise prend pour un roman alerte qui se lit avec grand plaisir, quasiment d’une traite .

Demouzon aura écrit une quarantaine de polars, dont quelques-uns fameux, et il se consacre depuis longtemps à des scenarii de séries télévisées ou de films. Bref, on le répète, un bon faiseur, mais quelqu’un qui sait écrire, être drôle, croquer des personnages et bâtir une intrigue solide.

Quelque part entre Manchette le gauchiste et A.D.G le facho, un hussard du polar, ironique et tendre, qui parle bien de la France profonde devenue maintenant périphérique. Plutôt anar de droite au fond, et ce n’est pas par hasard s’il a débuté comme assistant du Jean Yanne cinéaste du début des années 1970. Plutôt une référence, non ?

JULIEN GREEN – L’AUTRE – Plon / Le livre de poche.

Julien Green, à ne pas confondre avec Julien Gracq ou avec son homonyme Graham Greene. Un écrivain catholique, encore un, dans le sillage des Maritain, Jouhandeau, Bernanos ou Mauriac. Mauriac auquel il a succédé au fauteuil de l’académie française, en 1971. Mauriac dont il a un peu le style et l’obsession pour le bien, le mal et la rédemption. Mais Mauriac, comme Bernanos, a fait du chemin entre les sacristies de l’Action française et son bloc-notes de L’Express où il a dénoncé la torture en Algérie. Il semble que Green n’ait jamais parcouru ce chemin-là, tiraillé entre son homosexualité et la chasteté rigoureuse qu’il s’impose en vertu de sa foi chrétienne.

L’action se passe à Copenhague avec une première époque, en 1939, qui décrit l’amour naissant entre une jeune danoise fantasque – Karin – et un Français – Roger – désœuvré et mondain en quête d’aventures sentimentales. Lui est athée et crache sur Dieu, elle a des élans mystiques qu’elle canalise dans des passions amoureuses.

La seconde partie nous transporte au printemps 1949, dix ans après. Lui a fait la guerre et en est revenu meurtri. C’est un autre homme qui revient à Copenhague en quête de son amour ancien. Il a perdu ses illusions mais a gagné la foi avec la soif de convertir son entourage. Elle a passé les années de guerre à coucher avec des officiers allemands et elle est devenue la scandaleuse de Copenhague, celle qu’on fuit et qu’on laisse à sa solitude. Karin a sombré dans la dépression après la rupture et elle se prostitue dans le souvenir douloureux de son père suicidé et de sa mère devenue folle.

L’épilogue sera tragique et la mort prendra de vitesse une rédemption impossible. Sans la consolation du Christ, Karin connaîtra le destin de son père et le livre s’ouvre sur cette scène de noyade que personne ne peut empêcher. Quant à Roger, il partira aux États-Unis tenter de vivre une nouvelle vie et d’oublier son triste amour.

Voilà, on a bien compris la dimension chrétienne de l’œuvre, présente dans la plupart des romans de Green. Mais l’étude des tourments de l’âme humaine et la sensibilité à fleur de peau l’emportent sur les bondieuseries et autres prêchi-prêcha cathos qu’on a souvent en pareil cas.

Green est un écrivain catholique, et pourquoi pas ? Après tout, Burgess l’était aussi. Son style fait un peu vieillot et on a parfois l’impression de lire un vieux phraseur, avec ses mots d’auteur et ses effets de style. Il a été publié chez Plon, éditeur de droite notoire, et ce n’est pas un hasard tant Green efface toute dimension politique et sociale pour ne s’occuper que du clair-obscur des âmes et de la présence du très haut dans les esprits et les corps.

Certains y verront quelque chose de rédhibitoire et en feront un auteur à proscrire. On n’est pas si sectaire et on peut se laisser séduire par ce qui prend parfois les allures d’une romance, d’un roman d’amour entre diable et bon dieu. Green green, the grass of home, comme disait la chanson.

12 juin 2022

Merci pour ces introductions. Je ne connaissais pas.