NOTES DE LECTURE (32)

ROMAIN GARY – AU-DELÀ DE CETTE LIMITE VOTRE TICKET N’EST PLUS VALABLE – Gallimard / Folio.

Jacques Rainier est un riche industriel aux abords de la soixantaine, ancien résistant, dont les affaires périclitent ; aussi bien financières que sexuelles. C’est un peu le blues du vieux mâle blanc dominant menacé par les hordes du tiers-monde. Déjà un grand remplacement ? Il y a aussi, implicite, une critique du libéralisme, système qui met les choses et les êtres au rebut lorsque leur valeur marchande n’a plus cours, après avoir mis les humains en compétition entre eux.

Le récit date de 1975 et les références à Giscard, Fourcade ou Jobert font un peu datées, mais il n’est pas indifférent que le texte s’inscrive dans un contexte de (relatif) déclin de l’occident avec le premier choc pétrolier et les émirs bientôt maîtres du monde. Pas de pétrole, mais des idées (noires).

Malheureux au jeu, heureux en amour. Rainier est prêt à tout pour revendre ses biens, assurer la sécurité de ses fils, et filer le parfait amour avec une jeune brésilienne de 30 ans sa cadette, Laura. Mais il y a un os, si on ose dire, qui est la perte progressive de sa virilité. On ne nous cache rien des problèmes de prostate, de turgescence ou d’éjaculation d’un héros qui bande mou. Tout cela finit par le hanter, et une conversation avec un play-boy international l’a rendu obsédé par ses performances sexuelles, tant il craint de ne plus être à la hauteur des désirs de sa compagne. De sa virilité, Laura s’en fout et ne lui parle que d’amour, d’amour unique, absolu et éternel. Mais le démon du déclinisme est plus fort que tout et Rainier – Gary (on a bien compris que c’est de lui qu’il parle) va tout gâcher par masochisme et par dégoût de soi.

L’intérêt du livre est de mettre en parallèle le déclin d’un homme (ou ce qu’il imagine être son déclin ou plutôt sa débandade) avec les prémices de la chute d’une civilisation. Au fil du récit, l’intrigue se complique et Rainier va jusqu’à engager un tueur par l’intermédiaire d’une mère maquerelle ayant tué une trentaine de soldats allemands en plein acte avec une aiguille à chapeau, pendant la guerre. Ça crée des liens. Il a payé Ruiz, un petit truand espagnol qui incarne la force, la beauté et la virilité perdues de sa jeunesse et il y a comme un vieux fantasme homosexuel là-dessous, en plus de ce complexe de castration d’un homme comblé par la vie qui se refuse à vieillir.

Freud et Marx sont mis à toutes les sauces, tant c’était mieux avant, au temps de l’innocence.

On n’a jamais été fou de Romain Gary, une sorte de Malraux plutôt de gauche, même si son roman signé Ajar nous avait beaucoup ému . Des dialogues de théâtre de boulevard avec effets comiques garantis et des mots d’auteur à chaque coin de page. Certains sont meilleurs que lui dans l’exercice. Dans ce livre, il fait penser à Norman Mailer pour la cruauté et le cynisme, comme à Rezvani pour l’amour fou et la tendresse. On préfère la seconde référence. Au-delà de cette limite… est un peu son chant du cygne, même s’il écrira encore cinq romans avant de se suicider d’une balle dans la bouche, à 66 ans. Il n’aura eu nul besoin d’un tueur à gage et ce geste fatal se comprend à la lecture de ce sombre roman écrit à la hussarde (la référence n’est pas vaine) et avec une encre de sang.

PA KIN – LE JARDIN DU REPOS – Gallimard / Folio

J’ai lu très peu de littérature chinoise et Pa Kin fait exception. Un humaniste, plutôt anarchiste tendance Kropotkine ou Reclus, introduit en France par l’éminent sinologue Etiemble.

Le jardin du repos est l’un de ses premiers romans traduits en France, en 1981, après Nuit glacée et avant La pagode de la longévité. L’histoire est simple : un écrivain reconnu mais pauvre reçoit l’invitation d’un ancien condisciple d’université devenu un riche propriétaire, et il prend conscience petit à petit que, derrière une façade qu’on veut respectable, se cachent la décadence, les malheurs, les mesquineries, les souffrances et le misérable petit tas de secret de ses hôtes.

Il s’agit notamment d’un enfant malmené, petit-fils des anciens propriétaires et de la tragédie de son père, répudié par sa famille pour des dettes de jeu et la fréquentation d’une concubine qu’il a toujours aimé. Il s’agit aussi du couple qui l’invite. Lui, exubérant et léger qui ne pense qu’à la réussite matérielle ; elle, deuxième épouse effacée, belle-mère d’un gamin insolent qui ne la respecte pas et en bute au mépris de sa propre belle-mère, la douairière. Beaucoup de ces histoires de famille sont racontées par les domestiques que l’écrivain, dont on suit l’évolution à mesure du roman en train de se faire, sait écouter, l’oreille affûtée.

Il est plein de prévenance et d’attention pour les humbles et on sent la tendresse qui l’attache à la maîtresse de maison, celle qui se sent humiliée et offensée, celle qui apprécie les manuscrits qu’il accepte de lui faire lire.

Pa Kin est un amoureux de la France, de ses figures révolutionnaires et de ses grands écrivains. Il a traduit du russe en chinois des auteurs comme Tolstoï, Herzen ou Tourgueniev. Il a subi les foudres de la révolution culturelle et a trouvé refuge dans son travail d’écrivain devenu universel grâce à ses amis français, Etiemble en premier lieu.

Il y a quelques années, Jean Ristat avait publié plusieurs articles dans Les lettres françaises sur la littérature et la poésie chinoises, avec une sélection d’auteurs. J’avais noté quelques noms, mais pas poussé plus loin mes investigations. La lecture de Pa Kin me donne des regrets, tant il ruisselle d’humanité, de compassion, de tendresse et d’humilité. De bonté pour tout dire, un mot bien oublié. Des histoires simples et un style classique que d’aucuns, à tort, jugeront sans grand intérêt. On peut penser que les œuvres de Pa Kin ne cassent pas trois pattes à un canard (laqué). On peut aussi voir en lui une sorte de Tchekhov chinois.

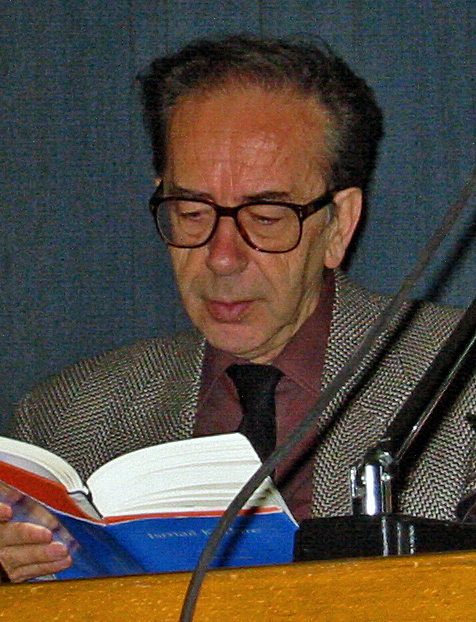

ISMAÏL KADARÉ – LES TAMBOURS DE LA PLUIE – Gallimard / Folio

Kadaré, écrivain albanais exilé en France, passe pour l’un des plus grands écrivains du XX° siècle, et c’est justice. Une prose qu’on distingue dès les premières lignes : envoûtante, imagée et poétique. On croirait lire un conte des Mille et une nuits ou des passages de l’Odyssée et de l’Iliade. Si Le général de l’armée morte (quel titre!), son tout premier roman, est resté son chef-d’œuvre, Les tambours de la pluie, paru en 1970, lui est comparable. C’est l’époque où Kadaré commence à être en délicatesse avec le régime et, après un jeu du chat et de la souris qui durera une vingtaine d’années, il s’installera définitivement en France, en 1990.

De quoi ça parle ? Des quelques jours du siège d’une forteresse albanaise par l’armée turque emmenée par le pacha qui joue sa tête en cas de défaite. On est au milieu du XV° siècle, à l’époque des grands conquêtes ottomanes, et l’obstacle est réputé traître, puisqu’il s’agit d’une forteresse inexpugnable. Les Albanais sont connus pour être un peuple farouche des hautes montagnes épris de liberté. L’Albanie, un lointain pays des Balkans coincé entre le royaume de Venise, les Turcs et les autres peuples slaves qui ne les apprécient pas plus.

Le récit ressemble au Désert des tartares, sauf que les longues heures d’attente sous un soleil de plomb sont entrecoupées d’assauts. Des tours d’abord, avec des canons, puis par voie souterraine, tentative vaine et vite repérée et enfin par l’envoi d’animaux supposés vecteurs de la peste par-delà les murs d’enceinte.

Rien ne réussit et les Albanais, malgré de lourdes pertes, restent debout, emmenés à l’assaut final par Skenderberg (ou Scanderberg), le héros national, de son vrai nom Georges Castriote, jeune albanais élevé chez les Turcs mais revenu au pays pour libérer son peuple. Les Turcs repartiront bredouilles, mais d’autres assauts seront lancés et les forteresses albanaises finiront par se rendre, après des combats épiques. Le croissant et l’étoile auront pris la place de l’aigle à deux têtes. Mais l’histoire ne le dit pas, de même que Skenderberg n’est jamais décrit, comme un fantôme de la liberté, un monstre de guerre, qui donne la victoire aux siens. On s’attache, en revanche, à des tas de personnages de l’armée turque : le chroniqueur, l’ingénieur, le poète aveugle, l’astrologue, l’architecte, le médecin… dans des dialogues percutants, toujours mâtinés d’un humour caustique.

On aura compris que Kadaré parle aussi de l’Albanie contemporaine. Le royaume des aigles qui, après avoir subi le joug ottoman pendant des siècles, prendra son indépendance après guerre pour se rallier au camp communiste, rompre ses liens avec l’URSS en 1960 et tomber dans le giron de la Chine de Mao avant de s’en éloigner. En France, on connaîtra les maos « albanais » du PCR, admirateurs transis du grand Enver Hodja (ou Hoxha). On reparlera des Albanais avec la guerre en Yougoslavie et l’indépendance contestée du Kosovo.

On est en présence d’un grand roman, qui transcende le genre historique et les récits de bataille, lesquels nous laissent froids habituellement. Ils sont ici portés par le souffle de l’épopée, toujours tempéré d’une ironie savoureuse. Décidément un grand, un très grand écrivain.

JOHN LE CARRÉ – LE VOYAGEUR SECRET – Robert Laffont / Le livre de poche.

Le titre original est beaucoup plus parlant : The secret pilgrim (le pèlerin secret). Ned York est un agent secret à la retraite qui donne des cours au centre d’instruction de Sarratt, lequel dépend du Foreign office. L’école des espions en fait, comme il y a l’école des sorciers.

Pour pimenter ses cours, il fait appel au fameux George Smiley, le héros de beaucoup de romans de John Le Carré, rangé des voitures lui aussi. Chaque chapitre débute sur des considérations désabusées sur ce qu’est devenu l’espionnage en ces temps d’après guerre-froide. Les espions sont désenchantés maintenant que le camp du bien a triomphé, et ils en sont à se demander où était vraiment le bien.

Après ces préambules, Ned York égrène ses souvenirs d’ancien membre des services, avec des portraits savoureux d’agents de Whitehall – autrement appelé Centre Londres – soit 13 longues nouvelles ou courts romans d’un intérêt inégal. Les épisodes les plus marquants sont l’histoire de Hansen, un Hollandais recruté par les services dont la fille est enlevée par les khmers rouges ; du colonel Jerzy, traître à la Pologne en quête de l’absolution de Mgr Popieluszko ; de Bella, la belle espionne hongroise dont le réseau tombe dans les pays baltes ou encore de Frewin, un mélomane asocial devenu l’un des derniers correspondants d’une URSS en pleine perestroïka. On passe de Munich à Hambourg, du Moyen-Orient à l’Asie, de Budapest à Vienne.

Tout n’est pas de première qualité, et on a connu Le Carré plus passionnant, mais, on le répète, c’est la lassitude et le désabusement qui préludent à ce livre et ce sont finalement ces sentiments qui prédominent dans ces histoires qu’on a parfois du mal à comprendre, tant les faux-semblants sont partout, tant les gens sont ambigus, tant les situations sont confuses et tant tout s’entoure de secret, de brume et de tromperie. Mais c’est la loi de l’espionnage, où tout est codé.

Au final, on a un beau plaidoyer humaniste pour la vérité et l’amour, ou l’amour de la vérité, loin des chausse-trapes des États, des militaires, des flics et des hommes d’affaires, ceux qui mènent le monde à sa ruine.

La dernière histoire est d’ailleurs exemplaire avec ce richissime industriel anglais qui livre des armes via des sociétés écran immatriculées dans des paradis fiscaux et qui n’a aucun scrupule, plein de morgue et de suffisance. Et Ned de conclure après la harangue du butor : « Que dire face à un absolu ? Au long de ma vie, je m’étais insurgé contre un fléau institutionnalisé. Il avait eu un nom et bien souvent une patrie d’accueil. Il avait servi un but collectif et connu une fin collective. Mais le fléau que j’avais aujourd’hui devant moi était un gamin destructeur qui avait grandi dans nos rangs au contact duquel je me retrouvai enfant, désarmé, sans voix, abandonné. L’espace d’un instant, j’eus le sentiment que j’avais passé ma vie à me battre en me trompant d’ennemi ».

Et si finalement les bureaucrates galonnés des démocraties populaires étaient moins pires que les capitalistes voraces et décomplexés. Question stupide, diront certains, tant cela reste une affaire de degrés dans l’oppression. Sauf que Le Carré lui-même semble se la poser, désespérant de la nature humaine. Les espions se cachent pour mourir. Désenchantement, on vous dit !

15 juillet 2022

Merci Didier pour ces introductions. Je ne connaissais pas.