INTRODUCTION à KIM FOWLEY L’OUTRAGEUX.

DE HOLLYWOOD À BABYLONE

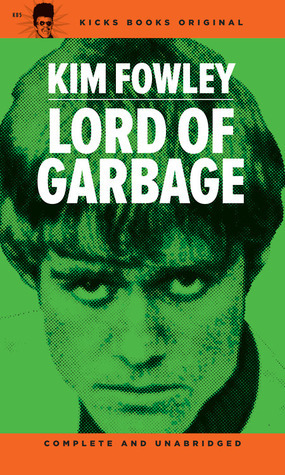

La couverture de son autobiographie, Le seigneur de l’ordure (Kick books).

LORD KIM

Adolescent, je savais très peu de choses sur Kim Fowley. Deux ou trois choses, guère plus.

C’est lui qui se cachait derrière ce Napoléon XIV et son « They’re Coming To Take Me Away », un classique du rock psychotique que le music man du Pop Club nous présentait comme un gag de producteur.

Il y avait aussi cet album des Belfast Gypsies, avec les frères Mac Auley compagnons de route de Van Morrison au sein de Them. Encore eux. Kim Fowley l’avait produit et on se demandait s’il fallait prendre au sérieux cet « Aria For The Fallen Angel » démarqué de Jean-Sébastien Bach.

Ce n’est qu’avec Rock & Folk en la personne de Yves Adrien et de son manifeste punk, le fameux Je chante le rock électrique, qu’on avait une vision plus précise de ce qui tenait à la fois du phénomène de foire et du prince de l’outrage. La pochette de I’m bad illustrait, entre autres fétiches la prose exaltée du journaliste poète, celui qui allait devenir le Lautréamont du rock. On entrevoyait la bête, son regard inquiétant de Frankenstein pop et son front raccourci par une tignasse envahissante.

La même année, en 1973, Best élisait International heroes comme disque du mois et l’album paraissait en mentionnant le trophée. Je ne pouvais qu’acheter le disque, le premier vrai contact avec ce personnage sulfureux qu’on décrivait comme un mégalomane pervers.

Bien m’en prit, car on trouvait une vraie sensibilité et un grand talent d’auteur-compositeur tout au long de ces titres où pointaient aussi l’humour et la dérision. « Internationale Heroes », la chanson-titre, avait tout d’une ballade mélancolique à la Dylan (« yes we’re born to lose ») ; quand son « I Hate You » semblait être la plus belle chanson de haine jamais écrite avec ses inflexions Lou Reediennes et son alacrité. Lou Reed, Dylan… Du Procol grand cru. On pouvait aussi citer John Cale, Ian Hunter ou David Bowie pour un album qui pouvait entrer dans le spectre assez large du rock décadent avec une production singulière qui plaçait Fowley dans le sillage d’un Phil Spector avec lequel tout avait d’ailleurs commencé, au début des années 1960 car le bougre n’était pas un perdreau de l’année, né en juillet 1939 et déjà considéré comme un vieux du haut de nos 19 ans.

Puisqu’il était question d’une tétralogie et qu’on osait la comparaison avec Wagner (lequel rapprochement avait aussi été fait avec Eddie Cochran sous la plume du même Yves Adrien), j’achetais successivement les albums Good clean fun, Outrageous et ce I’m bad qui me faisait fantasmer sur un artiste qui s’affichait sans vergogne comme « mauvais », méchant et perverti dans une génération qui plaçait encore l’amour et la paix parmi ses vertus cardinales. Kim Fowley n’était visiblement pas de la génération hippie et il avait finalement plus à voir avec ces monstres cyniques qu’étaient Frank Zappa ou Captain Beefheart, soit les contempteurs ironiques du Peace and love de San Francisco.

Mais Zappa, aussi bien que Beefheart, n’avaient pas cette filiation au rock’n’roll et au College rock, de même qu’ils n’avaient pas saisi l’essence éphémère, fun et kitsch de cet évangile accordé aux adolescents boutonneux. Lord Kim, lui, savait tout cela et, avec Iggy Pop, il pouvait prétendre au titre dérisoire de parrain du punk, une sorte de prophète des temps nouveaux, des temps d’après les 30 glorieuses, de la prospérité économique et des utopies politiques. Kim Fowley annonçait les enfers, se complaisant dans un rôle de Cassandre prédisant une fin de civilisation et son corollaire d’invasions barbares. Des temps troublés dont il serait la figure emblématique, le symbole.

L’Open Market était ce disquaire punk avant la lettre sis rue des Lombards, pas loin du trou des Halles. En même temps que les disques joués à son plein, on pouvait entendre le bruit envahissant des engins de terrassement et de levage. Le propriétaire était un individu sec et nerveux, mal aimable pour tout dire, une caricature de rocker un peu voyou du nom de Marc Zermati. Il y avait peu de disques dans ces grands bacs à moitié vides, mais un rayon était plein du dernier Kim Fowley, Animal god of the streets . Le dernier, mais aussi les autres, cette tétralogie dont parlait Adrien, un temps engagé là comme vendeur. Zermati et ses quelques comparses avaient fait de Kim Fowley et des Flamin’ Groovies leurs produits phares, des rondelles qui trônaient en tête de gondole devant des originaux des Pretty Things ou des Troggs. Groovy !

On achetait des singles par brassée, des imports anglais de Eddie & The Hot Rods ou de Graham Parker plus les premiers albums de Doctor Feelgood ou des Ducks Deluxe. C’était deux ans avant la déferlante punk, mais l’établissement annonçait déjà les formes des choses à venir (shapes of things… to come). Le groupe Bijou répétait parfois dans l’arrière-salle et la poudre blanche passait des lames étincelantes des couteaux aux narines enflammées. Dehors, des filles court-vêtues nous proposaient leurs charmes dans un mélange de provocation et d’arrogance (are you man enough?), et nous avions du mal à ne pas succomber aux chants de ces sirènes à porte-jarretelles et talons aiguille. Sex and drugs and rock’n’roll, comme chanterait Ian Dury, un autre protégé de l’Open Market, un peu plus tard.

Pas très loin de là, La Parallèle était mieux achalandée, mais nous y allions plus pour les livres et la presse underground que pour les disques. L’ambiance était plus bienveillante et chaleureuse, plus du côté des freaks et des baba-cools que de la vague punk encore en gestation.

Au carrefour de l’Odéon, c’est l’ours, un autre rocker rugueux et pas très liant, qui nous accueillait dans son antre de Music Action pour des soldes d’albums américains où on pouvait, en cherchant bien, dégotter un ou deux Kim Fowley. La boutique avait la particularité de mettre à disposition tous les groupes proto-punks américains – Pere Ubu, Modern Lovers, Real Kids… – que Philippe Garnier nous vantait dans ses chroniques américaines de Rock & Folk. On pouvait croiser par moment des critiques rock qui revendaient leurs services de presse pour arrondir leurs chiches fins de mois. Et puis il y avait Dave Music, à République, un véritable musée de l’homme où on pouvait rafler des trésors de tous les garage bands américains des années 1960 tels qu’on les avait découverts avec les albums Nuggets compilés par Lenny Kaye. On allait à la cueillette des singles et à la moisson des albums avec nos grands sacs siglés des différents magasins où l’on pouvait souvent voir des posters des parrains du punk encore à venir : Wayne Kramer dont on demandait la libération, Iggy Pop en mode déconnexion après le fulgurant Raw power, et notre Kim Fowley, maquillé et en fourrure, un sourire narquois accroché à des lèvres boudeuses.

Kim Fowley qui s’occupait d’un Girl group, les Runaways de Joan Jett, comme un proxénète qui aurait lancé ses gagneuses sur le Strip. On était en 1976 et Fowley était l’un des producteurs les plus prisés du rock business, appelé à travailler avec Blue Cheer, Alice Cooper Kiss. Le Dracula du rock commençait à prendre la lumière, ce qui n’est jamais bon pour les princes de l’obscur jetés hors de la crypte. Il s’ensuivait des provocations incessantes, des interviews délirantes qui faisaient les choux gras des gazettes punk, des déclarations ahurissantes de mégalomanie et de suffisance. Notre homme était visiblement gagné par l’hubris et il allait vite se revendiquer comme l’inventeur du Punk-rock, âme damnée précurseur aussi bien des Ramones que des Sex Pistols. Même si la reconnaissance n’a jamais été une valeur très prisée des Punks, la plupart d’entre eux, dans leurs rares moments de lucidité, ont quand même souvent cité Kim Fowley parmi leurs influences, peut-être pas tant dans la musique que dans l’attitude et l’image.

Après divers travaux alimentaires et une semi-réclusion à Hollywood, dont il restera l’une des créatures les plus extravagantes, Kim Fowley mourra d’un cancer de la prostate le 15 janvier 2015, à 75 ans. Il sera accusé d’agressions sexuelles et de viols sur la personne notamment de Jacqueline Fuchs, alias Jackie Fox chez les Runaways durant une party pour le Nouvel an 1976. Triste fin pour un rocker flamboyant qui aura semé son empreinte sur tous les genres musicaux (College rock, Surf rock, Pop, Garage, Psychédélique, Hard-rock, Glitter rock, Punk…) tout au long d’une carrière qui aura duré plus de 50 ans.

Producteur émérite, auteur-compositeur précieux et rocker de tous les excès, Kim Fowley a laissé une trace indélébile dans l’histoire du rock, même si le fumet du scandale a pu minorer son génie incontestable. Un sorcier du son, une pop star de l’ombre, un prince de l’outrage.

2 avril 2024

Excellent rappel. Merci Didier.