NOTES DE LECTURE 74

ALEXANDRE SOLJENiTSYNE – UNE JOURNÉE D’IVAN DENISSOVITCH – Julliard / 10-18

Ce bon vieux Soljenitsyne ! Je me souviens qu’à la sortie de son Archipel du goulag en 1974, tous les réacs de France et de Navarre avaient trouvé leur dieu vivant. Rescapé du goulag, il en imposait en symbole de la lutte contre le communisme. Pas le stalinisme, le communisme dans son entier et finalement toute utopie révolutionnaire, avant les nouveaux philosophes qui lui feront chorus.

Seul un Cavanna ne s’inclinait pas et le traitait de vieux con mystique, illisible et chiant comme la pluie, malgré son calvaire qu’on ne pouvait que respecter.

Un goulag du côté de Vladivostok, en 1951. L’histoire concerne le prisonnier Choukhov, qu’on suit du petit matin jusqu’au soir. Du petit-déjeuner où on leur sert une soupe infâme, au dîner où ce n’est guère mieux. Heureusement, on cantine et on partage les colis.

On suit aussi ses compagnons de galère : Alioucha, chrétien baptiste et déporté pour ce fait ou Bouynovski, opposant politique traqué par la milice alors qu’on voulait l’enrôler dans l’armée rouge. Il y en a d’autres, César ou Fetioukov l’Estonien . Tous de nationalités différentes et condamnés à des titres divers. Soljenitsyne les fait parler souvent dans leur patois, avec leurs tics de langage, leurs proverbes et leurs accents. On va du premier maigre repas au coucher avec rassemblement dans la nuit. Entre les deux, des travaux de maçonnerie, des appels, des rassemblements, des réprimandes, des coups… Le froid et la faim. Choukhov est un koulak enrôlé en 1941 dans l’armée et soupçonné d’intelligence avec l’ennemi alors que son corps d’armée était affamé et désarmé.

Le propos n’est pas directement politique et à peine fait-on une allusion à Staline avec un dialogue sur le cinéma d’Eisenstein qui divise deux détenus. Il y a le bâtiment Culture et Loisirs où on peut lire La Pravda et la Cité du socialisme, pour les brigadiers et les officiers.

On trouve dans ce court récit des traits d’humour et des descriptions bouffonnes dans un style parfois célinien. On n’est loin en tout cas des monuments torturés qui ont suivi et que je n’ai jamais pu lire. C’est, avec Le pavillon des cancéreux, l’un de ses premiers livres, et ce Soljenitsyne là était encore lisible. Avant qu’il ne devienne cet espèce de pape de l’anti-communisme. Faudrait pas vieillir.

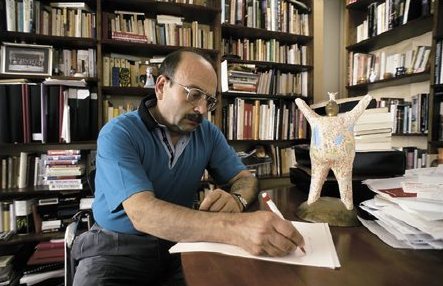

MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN – LES MERS DU SUD – 10/18

Un Montalban, toujours bon à prendre avec ses enquêtes millimétrées, son Barcelone, ses recettes de cuisine et ses personnages truculents, à commencer par Pépé Carvalho, son fidèle Biscuter, Bromure l’indicateur et Charo, sa prostituée bien aimée.

Le premier chapitre nous montre une bande de jeune en train de faire la fête. Ils volent une voiture et sont poursuivis par la police. On suit l’un d’eux qui s’est réfugié dans un chantier en construction et, planqué en attendant que ça se tasse, il découvre un cadavre, poignardé.

On apprend que c’est le corps d’un architecte en vue de Barcelone, un intellectuel mondain du nom de Stuart Pedrell. On l’apprend quand sa veuve et son avocat viennent supplier Carvalho d’enquêter sur ce meurtre. Pedrell avait tout plaqué pour partir sur les traces de Gauguin dans les mers du sud, mais la mort a annulé ses projets de voyage. Il avait disparu depuis un an et on le croyait parti très loin ; la question est maintenant de savoir ce qu’il a bien pu faire durant toute cette année.

Carvalho vient d’adopter un chien – Blette -et, entre deux repas bien arrosés concoctés par lui-même ou par Biscuter, il mène l’enquête. D ‘abord son épouse, puis quelques-unes de ses maîtresses, des membres de sa famille, des associés, des artistes amis sans oublier un commerçant dont il tenait les comptes à titre gracieux. En creux se détache le portrait d’un homme singulier : un grand bourgeois sentimental, un dandy masochiste, un esthète romantique, une sorte de saint laïc en quête de rédemption. Pas du tout adapté à son milieu.

Montalban promène Carvalho dans le Barcelone rénové, ces anciens quartiers ouvriers et populaires devenus la proie des promoteurs. Le roman date de 1979, et l’après-Franquisme a laissé place à une caste d’affairistes cul et chemise avec les politiciens. Voilà pour le contexte, et Carvalho, l’ancien gauchiste, nous régale de sa vision pessimiste et truculente à la fois de la société espagnole.

En enquêtant dans ce quartier en voie de rénovation, il apprend que Pedrell a vécu, sous un faux nom, dans l’un de ces appartements avec une fille, une ouvrière politisée, Ana. Carvalho la retrouve et ils se donnent rendez-vous.

Rentré au bureau, Biscuter a fait entrer un boulanger cocu qui lui dit que son épouse est partie avec un homme se prétendant membre de l’ETA. Les deux affaires sont-elles liées ? Pas vraiment et à la fin le détective retrouvera l’amant au lit de la dame et lui conseillera de retrouver son mari.

Lors d’une réunion mondaine où il est convié, la veuve lui demande où il en est. Pas grand-chose en vérité. Il a néanmoins une liaison avec la fille du couple, Yes (pour Jessica), une gamine qui idolâtrait son père et maudissait son entourage . C’est elle qui lui apprend le plus de choses sur cette famille en or. Ils deviennent amants mais Carvalho se méfie de son caractère romanesque comme de son addiction à la cocaïne.

Ana lui révèle des choses sur Pedrell, une crème d’homme intéressé par ses luttes politiques. Elle est enceinte de lui. Carvalho va ensuite rendre visite à ses parents. Leur fille était intenable mais rien de comparable avec leur fils Pedrito, qui intéresse le détective. À nouveau, l’entourage lui conseille de laisser tomber l’enquête, voire de le payer pour ça mais Carvalho a vu juste.

C’est Pedrito qui a fait le coup avec deux de ses copains pour venger l’honneur de sa sœur. Lardé de coups de couteau, Pedrell s’est traîné jusqu’au domicile de sa dernière maîtresse, laquelle était au lit avec l’avocat du début. Pour éviter le scandale, ils l’ont mis dans une voiture et déchargé le corps sans vie à San Mangin, le quartier qu’il avait rénové en tant qu’architecte.

Carvalho s’en va révéler les tenants et aboutissants de l’affaire à la veuve et celle-ci a décidé de rejoindre son deuxième fils à Bali, là où Pedrell avait l’intention de se rendre. Carvalho n’a plus qu’à rentrer chez lui se cuisiner quelque chose. Le petit chien ne vient pas à a rencontre. Il a été égorgé, on le devine, par Pedrito ou quelqu’un de sa bande. Le détective, sous des dehors cyniques et revenu de tout, est un grand sentimental qui s’effondre en larmes en enterrant son chien. Fin de l’épisode.

On aime Carvalho pour son romantisme de vieil anar désabusé, pour la vie qu’il insuffle à ses récits, pour son avidité de bouche et de sexe, pour sa bande d’éclopés qui lui servent d’amis et, surtout, pour sa vision de l’Espagne de l’après Franquisme et d’une classe politique qui s’est vautrée dans la corruption. La guerre d’Espagne s’est terminée à la mort de Franco, et les salauds ont gagné.

PAUL FÉVAL – LE CHEVALIER DE LAGARDÈRE – Hemma / Livre club jeunesse

Ah, le bossu de Féval ! On revoit Bourvil et Jean Marais dans ce film de cape et d’épées d’André Hunebelle (ah ce qu’on est heureux d’avoir Hunebelle comme réalisateur, chantait Francis Blanche). Le livre n’était pas mal non plus et Féval, parmi une cinquantaine d’ouvrage, a tenu à écrire une suite à son plus grand succès avec ce livre, puis Le fils de Lagardère et quelques autres. Féval est un peu le Dumas du pauvre, à la rude école du feuilleton, comme Zévaco, Malot ou Eugène Sue.

C’est donc la suite du Bossu et le roman débute par une fête chez le régent, Philippe d’Orléans. Le bossu demande à voir le régent et tous deux évoquent l’assassinat du duc de Nevers. Lagardère a décidé de la venger et, parmi les neuf coupables, il en a tué sept de son épée. Il a aussi pris la tutelle d’Aurore de Nevers, la fille du duc. Le Bossu informe le régent de cette situation , comme pour le prévenir de ce qui va arriver. Le régent promet sa protection.

Et puis on revoit tous les personnages du roman : Gonzague, son homme de main Peyrolles et leurs sbires d’un côté ; Lagardère, le bossu et Passepoil et Cocardasse de l’autre. La lutte est sans merci. Lagardère vient ramener Aurore à sa mère, Madame de Gonzague à qui il avait promis de la rendre. Gonzague veut déjouer ses plans et échapper à sa vengeance, car c’est lui qui avait donné le coup fatal à Nevers. Passsepoil et Cocardasse, sortes de caricatures de mousquetaires, font croire à Philippe De Gonzague que Lagardère est mort dans une embuscade mais le Bossu, lui, est toujours là.

Gonzague veut marier son complice Chaverny à Aurore car une sombre histoire d’héritage lie tous ces nobles autour de la fortune léguée par Nevers. Le Bossu lance, par plaisanterie, le défi de remplacer Chaverny et d’épouser Aurore. On rit beaucoup de la bravade, mais Le Bossu prend l’affaire au sérieux et il se présente en Lagardère à sa bien aimée. Le Bossu et Lagardère ne font qu’un. Incroyable !

Gonzague et Peyrolles font enfermer Lagardère au Chatelet où il doit être condamné à mort, mais il s’évade avec la complicité de Chaverney qui, s’estimant trompé, a rejoint son camp.

La veuve Nevers se rend compte également que Gonzague, son nouveau mari, a voulu exiler sa fille en la faisant élever en Espagne par une dame stipendiée par lui, Dona Cruz. Reste à en appeler au régent qui, bon prince, gracie Lagardère et lui permet de se marier avec Aurore dans une chapelle au clair de lune (in the chapel on the moonlight… Ouh ouh ouh, ouh ouh ouh).

Épilogue, Lagardère présente au régent un parchemin où est écrit le nom de l’assassin de Nevers. Gonzague s’en empare et le brûle. Il n’y avait aucun nom sur le papier et Gonzague s’est trahi. Fin de l’histoire qui se poursuivra avec Le fils de Lagardère.. Bon, c’est du sous Dumas, paru dans une collection « jeunesse», autant dire la bibliothèque verte, mais ça se lit bien, c’est pas long et ça fait pas mal à la tête. Si tu ne viens pas à Lagardère… Lagardère viendra-t-à toi. J’y suis-t-allé !

ÉMILE ZOLA – LA BÊTE HUMAINE – Prestige du livre

Un livre qui évoque immanquablement Gabin dans le film de Renoir. Gabin / Lantier, mécanicien de la Lison, sa locomotive qui fait Paris-Le Havre, travaillé par des pulsions homicides. On connaît l’histoire, mais on se doit d’avouer qu’on n’avait jamais lu le livre. C’est maintenant chose faite.

Roubaud, un chef de gare, et sa femme Séverine sont dans leur appartement parisien que leur loue la mère Victoire. La belle Séverine avoue, sous la menace des coups de Roubaud, qu’elle a menti à propos d’une bague offerte et qu’elle a couché avec un notable, le sous-préfet Grandmorin, alors qu’elle était bonne dans une riche demeure près de Rouen. Roubaud redouble de colère après l’aveu. Drame de la jalousie. Finalement, il fait écrire une lettre à son épouse et ils repartent tous deux au Havre. La lettre fixe en fait un rendez-vous à Granmorin, pour qu’il prenne le même train qu’eux.

Puis c’est Jacques Lantier, conducteur de locomotive, sa locomotive, La Lison qu’il soigne comme une femme. Il vient rendre visite à sa tante Phasie qui soupçonne son deuxième mari, Misard, de l’empoisonner. Le couple lui offre l’hospitalité mais Lantier est travaillé par des pulsions sadiques qu’il tient d’une hérédité alcoolique. Alors qu’il batifole avec Flore, la fille de la maison, il lui prend l’envie de l’égorger et il court vers un train pour échapper à ses pulsions. Un train d’où il croit voir un homme en égorger un autre. C’est le sous-préfet Grandmorin qu’on retrouve ensanglanté sur la voie. Misard avertit la gare et la police. Un juge se rend sur place.

On retrouve ensuite Roubaud et Séverine en Normandie. On suit Roubaud dans ses activités professionnelles, donnant des ordres et s’occupant de la formation des trains. Les rivalités professionnelles aussi et les commérages sur les uns et sur les autres. La gare apprend la mort de Grandmorin et c’est la consternation. Roubaud était dans le même train que le sous-préfet.

L’affaire fait grand bruit et les républicains en tirent profit pour tirer sur le gouvernement. L’enquête est menée et les témoins sont appelés chez le juge Denizet. Tout semble accuser Roubaud, le testament en faveur de sa femme comme son ressentiment pour Grandmorin, mais les preuves manquent. Au fil des témoignages, on ressort l’affaire de Louisette, cette bonne violée et morte dans les bras de son amant, un repris de justice homme des bois du nom de Cabuche. Grandmorin avait été soupçonné du viol.

C’est naturellement Cabuche qui fait le coupable idéal, au grand soulagement de Roubaud.

Mais Séverine n’est pas tranquille. Elle veut être au clair avec Lantier qui la croit coupable, mais il en tombe amoureux et ne ressent plus ses pulsions homicides. Elle va aussi rendre visite à Camy-Lamotte, le secrétaire du juge qui détient la lettre et fait écrire Séverine pour comparer les écritures. Il s’entretient avec Denizet. Lui pense qu’elle et son mari sont coupables, mais Denizet en tient pour Cabuche car avec lui le scandale sera moins grand.

Séverine repart à Rouen dans le train conduit par Lantier «la Lison » Il croit en la possibilité de son amour, un amour qui ne serait pas souillé par ses désirs de meurtre. Le couple hérite d’une maison de Grandmorin, La Croix-de-Maufras où il demeure. Lantier voit régulièrement Séverine pour des rendez-vous galants alors que Roubaud perd des sommes importantes au jeu. Lantier peut se livrer aux voluptés sans ses envies de meurtre. Elle s’abandonne dans ses bras mais surprend son mari en train de dilapider l’argent volé dans le train de la mort pour faire croire à un meurtre vénal, lui sait qu’elle le trompe mais tout semble fini entre eux si ce n’est la culpabilité diffuse d’un crime partagé. Il est cocu le chef de gare.

Un jour d’hiver, le couple prend place dans le train conduit par Lantier. Son collègue, Pecqueux, est encore saoul et a fait la noce toute la nuit. La visibilité est mauvaise et la mécanique se dérègle. On pressent l’accident. Le train est immobilisé dans la neige, à quelques mètres de La Croix-de-Maufras, entre Rouen et Paris. Quelques voyageurs restent dans le train mais la plupart se réfugient dans la maison des garde-barrières. À l’aide de la troupe et de quelques réservistes, on déneige et fait repartir le train le lendemain. Flore, la sauvageonne amoureuse de Lantier, s’aperçoit qu’il file le parfait amour avec Séverine.

On revit la première scène qu’au début chez la mère Victoire à Paris, sauf que c’est Lantier qui est dans le lit de Séverine, Roubaud ayant dû s’absenter pour le service. Pour qu’il ne subsiste pas de zone d’ombre entre eux, Séverine brûle de lui faire des aveux à propos de l’assassinat de Grandmorin. Elle finit par tout lui raconter dans le détail, et il retrouve au fil du récit ses pulsions sadiques. Il lui prend même le besoin de sortir dans la rue pour assouvir son envie de meurtre, mais il se rétracte et regagne la chambre dans la confusion. L’idée de tuer utile, à savoir Roubaud, lui vient en tête.

Roubaud joue et perd. Il se sert sur l’héritage de sa femme qui n’en finit pas de le traiter de voleur. Il faut qu’il meurt et Séverine a des rêves d’Amérique avec Lantier qui doit maintenant tuer avant qu’ils entrevoient le bonheur. Mais Lantier n’y arrive pas, même au coin d’une rue où Roubaud apparaît vulnérable. La lutte fait rage entre l’homme civilisé et la bête assoiffée de sang qui sommeille en lui.

Il se promet de réessayer, il donne en tout cas sa parole à Séverine qui n’attend que ça.

Tante Phasie meurt, bel et bien empoisonnée à la mort aux rats par Misard qui cherche le magot. Leur fille, Flore, lui dit qu’il peut chercher longtemps car il a été enterré dans la campagne . Flore a dans l’idée de faire dérailler le train venant de Paris que prennent régulièrement Lantier et Séverine. Elle en veut à Séverine de lui avoir volé Lantier. Elle compte sur la complicité de l’aiguilleur Ozil, son amoureux mais qu’elle n’aime pas. Finalement, elle croise Cabuche qui transporte des pierres dans sa carriole et, au dernier moment, elle lâche les chevaux et les pierres s’amoncellent sur la voie. Pecqueux saute du train en marche et les wagons s’entrechoquent, c’est la catastrophe et Lantier ne peut que freiner.. Des morts, des blessés, des mutilés… Séverine n’a qu’une égratignure et Jacques est retrouvé au bord d’un fossé, pris sous un essieu mais sain et sauf. Il regarde Flore et la sait coupable. Elle va se jeter sous un autre train et on mettra son cadavre à côté de sa mère morte. Misard cherche toujours le magot. La Lison ne survivra pas à l’accident, et c’est bien ce qui fait le désespoir de Lantier.

Séverine soigne Jacques qui conçoit de la jalousie pour le mécanicien Dauvergne, soigné lui aussi après l’accident. Même Cabuche est soupçonné. Séverine dément mais elle avoue qu’elle ne se voit pas continuer leur relation. Lantier se reprend à parler du meurtre de Roubaud et le couple est persuadé qu’un tel événement pourrait ranimer la flamme. Séverine tend un piège à Roubaud, prétextant sa présence indispensable à La Croix-de-Maufras. En crise, c’est elle que Lantier assassine.

Misard et Roubaud découvrent le corps. Lantier s’est enfui. Le dernier chapitre nous amène trois mois plus tard. Lantier a enfin tué et il a pris une autre maîtresse, la femme de Pecqueux. Le pauvre Cabuche est inculpé car il a chez lui des objets ayant appartenu à la morte qu’il gardait par fétichisme. On trouve la montre de Grandmorin et on fait la relation entre les deux affaire. Cabuche n’est, selon le juge Denizet, que le bras armé de Roubaud, le cerveau. L’empire respire, Camy-Lamotte n’a plus qu’à détruire la lettre de Séverine et Denizet est fêté en héros. Puis c’est le procès et justice est faite.

Pecqueux surprend Philomène et Jacques que ses envies de meurtre ont repris. Ils se prennent de querelle dans leur locomotive et se jettent sur les voies, morts tous les deux. Le train fou, qui transportait des militaires pour l’Alsace, prend feu. Ils ne mourront pas à la guerre, mais dans un accident de chemin de fer.

C’est presque un polar que Zola nous livre, avec deux meurtres et de nombreux coupables possibles. Ce qui marque toutefois dans ce livre, c’est un Zola qui se fait anthropologue. Il réfute les thèses rousseauistes du bon sauvage et nous dit que l’homme est mauvais et que ses peurs et ses haines remontent au fond des âges, dans les cavernes où seule importait la survie. Le vernis civilisationnel s’effrite lorsqu’il s’agit de la reproduction et de la satisfaction des besoins vitaux.

On n’est pas obligés de le suivre sur ce terrain, d’autant que moult thèses inverses ont mis en avant la coopération et l’entraide, même dans le règne animal. Mais, comme disait le père Gide, on ne fait pas de la bonne littérature avec de bons sentiments. En tout cas, de littérature, c’est de la bonne !

GUY DE MAUPASSANT – PIERRE ET JEAN – Éditions de Crémille

L’un des romans les plus connus de Maupassant. C’est, aux dires de l’auteur, un roman naturaliste, ou plutôt ce qu’il appelle du réalisme psychologique. Maupassant à l’école des Goncourt et du premier Huysmans. Une longue préface de l’auteur (1887) traite de la théorie littéraire et des tendances diverses de cette fin de siècle. Maupassant plaide pour la simplicité et l’originalité qu’on peut appeler naturalisme mais qu’il préfère appeler réalisme. Il se défie de la littérature psychologique, des tournures de phrase absconses et des mots rares. C’est dans l’observation et le reflet de la vie que doit résider le talent, pas dans la virtuosité et l’esbroufe. Il cite Zola, Hugo et bien sûr Flaubert parmi ses modèles et rejette toute forme de psychologisme, choisissant ce qu’on appelait pas encore behaviourisme, à savoir montrer la nature d’un personnage et sa complexité par ses attitudes, ses façons de se comporter, ses tics, ses manies… C’est la vie qui doit transparaître dans le roman, pas le savoir-faire de l’auteur.

Pierre et Jean, c’est l’histoire d’une jalousie entre frères. Les époux Roland se sont retirés au Havre et ils font une partie de canotage avec leurs deux fils et Madame Rosémilly, la jeune veuve d’un marin. Ils ont tous deux l’idée que la dame serait un beau parti pour leurs fils, l’aîné, Pierre, médecin et le cadet, Jean, avocat. Les deux frères n’ont pas vraiment d’inclination pour cette personne.

En rentrant, un notaire annonce à Roland qu’un ami parisien -Maréchal – décédé a laissé un héritage à son fils Jean. Pierre s’en va errer au port et est rejoint par son frère. Il le quitte et va voir un pharmacien polonais de ses amis qui lui dit que ces histoires d’héritage à l’un et pas à l’autre n’augurent rien de bon.

Pierre a décidé d’ouvrir un cabinet au Havre et de devenir riche. Inconsciemment, il jalouse son frère et va jusqu’à se demander si l’héritage ne viendrait pas d’une infidélité de sa mère avec le donateur. Pensée qu’il rejette mais qui le trouble. Un repas est servi pour fêter l’héritage de Jean et Pierre semble bouder l’événement, ressassant ses rancœurs.

Sa mère parle d’acheter un cabinet ‘avocat pour son frère au même endroit qu’il envisageait d’ouvrir son cabinet. C’en est trop. Il s’efforce à convoquer les souvenirs d’enfance de ce Maréchal, le généreux donateur, jusqu’à se persuader qu’il pourrait bien être le père de Jean, son frère. Pensée qu’il rejette toujours eu égard à l’amour qu’il a pour sa mère, mais qui l’obsède.

Le récit, commencé sous des affects joyeux, vire au sombre. Pierre demande à sa mère le portrait qu’elle garde de ce Maréchal au retour d’une promenade à Trouville et il ne peut qu’accuser la ressemblance entre Maréchal et son frère Jean. Il en vient à mépriser son père et à se défier de sa mère, nourrissant du ressentiment pour son frère. Au-delà de sa famille, c’est sa vision du monde qui est ébranlée. D’autant que sa mère est victime de crises de nerf. Est-ce un signe ?

La famille et Madame Rosémilly partent pour une partie de campagne et Jean avoue son amour à la dame. La déclaration est accueillie chaleureusement et fait le bonheur de la mère, mais Pierre s’assombrit encore et devient cynique.

Les deux frères finissent par avoir une discussion orageuse. Pierre reproche à Jean de s’amouracher de la Rosémilly en plus de son héritage quand Jean lui jette à la figure sa jalousie et sa haine. La mère a tout entendu et elle avoue à Jean sa faute, tout en lui confiant que Maréchal fut son seul amour.

Jean pense à renoncer à l’héritage et à rompre ses fiançailles avec Mme Rosémilly mais il se ressaisit et renoncera plutôt à l’héritage familial. Il va chez Mme Rosémilly avec sa mère et le mariage est convenu. Jean se sent le fils de Maréchal et assume cette parenté quand son frère souhaite s’engager comme médecin dans un Transatlantique. Il n’ a plus rien à faire là. Il fait ses adieux à ceux qu’il croyait ses amis et la famille suit son embarquement et le départ du Lorraine. Sa mère pleure avant d’annoncer le mariage de Jean avec Mme Rosémilly. C’est la fin.

On a là un beau roman dans sa simplicité et sa justesse de ton. Un roman qui vaut autant par ses non-dits que par ce qui y est exprimé. Subtil et grave. J’avais tendance à préférer les nouvelles aux romans chez Maupassant, mais Pierre et Jean est aussi bon que le Flaubertien Une vie ou le Balzacien Bel ami. Allez, chez Maupassant, on prend tout.

10 février 2025

Merci, Didier, pour ces rappels et ces introductions.