ARTS : POMPIDOU CHEZ LES FLAMANDS

On profite que l’actualité des médias ne soit pas très dense ce mois-ci (à part le rachat du Parisien de Arnault par Bolloré et les manœuvres de Stérin) pour aller faire un petit tour sous les cintres des musées lillois. D’abord au Grand palais des beaux-arts avec « fêtes et célébrations flamandes », une exposition qu’on a pu voir tout l’été. Ensuite au Tri postal, avec l’exposition Pom Pom Pidou, soit des œuvres du Centre Pompidou Beaubourg décentralisées en province durant sa fermeture.

On commence par les Flamands, leurs fêtes et leurs célébrations.

Des révoltes grondent dans le pays flamand et ce sont souvent les soudards espagnols de l’invincible armada qui sont chargés de les mater. Ce sont donc d’abord des scènes d’émeutes, de batailles, de pillages et de razzias qui nous sont présentées. Puis des images de fêtes, qu’elles soient votives ou célébrant les saisons, un métier, ou un événement fédérateur. Les célébrations ont lieu en l’honneur des visites princières et royales, quand les têtes couronnées de Bourgogne ou des Espagnes viennent faire un tour de piste majestueux pour se rappeler au souvenir de leurs sujets.

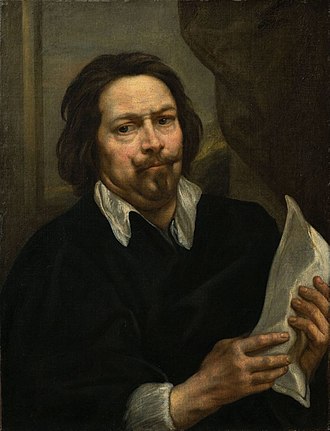

Les peintres les plus connus sont bien sûr Rubens, les Brueghel (le jeune et de velours) ou encore Jordaens. Il y a très peu de Brueghel (l’ancien), mais on découvre des peintres de ces temps dont les noms ne vous diront sûrement pas grand-chose : Ryckaert, Mostaert, Snayers, Wranx, De Bie, Van Bredael, Cateels, Teniers et j’en passe.

De Rubens, on a surtout des célébrations, soit des portraits flatteurs des rois et reines en visite comme Charles Quint ou Philippe II ; portraits en majesté, en buste, en pied ou à cheval… Ce n’est pas ce qu’il y a de plus intéressant dans cette exposition. Jordaens est celui qui fascine le plus par ses tableaux où se mélangent joie, liesse et folie. On connaît sans doute Le roi boit, cette toile censée représenter la fête des rois, mais il y en a beaucoup d’autres et Jordaens est, avec Van Dyck et Rubens l’un des peintres les plus admirés de l’époque.

Anvers semble être l’épicentre de ces tableaux où on fête la pêche (un poisson géant crache de l’eau au milieu de la place) les moissons (avec un cheval ailé) ; le tout sous le haut patronage du géant Druon Antigon. On n’oublie pas la tradition des géants en Flandres, dont certains sont toujours fêtés sous nos contrées (Gayant à Douai ou Reuze Papa à Cassel).

Les fêtes sont fastueuses et joyeuses et on peut y croiser des drôles, des idiots, des sorcières, des jongleurs et des musiciens. Il faut souvent scruter ces toiles pour apercevoir des détails drolatiques comme un personnage montrant ses fesses ou nous regardant en nous tirant la langue ou en nous faisant un pied de nez. Évidemment, la bière coule à flots mais la chère est aussi abondante, célébration des nourritures terrestres et les plaisirs des sens.

Ce qu’il y a de fascinant dans cette exposition, c’est la précision avec laquelle les personnages les plus petits et les plus insignifiants sont dessinés. Une science du détail hallucinante, où le moindre motif de bas de tableau a exigé des trésors de finesse.

Inutile de préciser que la plupart de ces peintres ont été influencés par la Renaissance italienne, mais ils la subvertissent avec ce goût de l’énorme, de la farce et du grotesque. Disons de la bouffonnerie.

On ne peut s’empêcher de penser à Jérôme Bosch, lui aussi peintre des Pays-Bas bourguignons un peu antérieur à l’époque étudiée, même si ses fastueuses envolées oniriques ont peu à voir avec la fête. On pense aussi inévitablement à la bande dessinée belge, écoles de Bruxelles ou de Marcinelle, où l’on retrouve cet humour grossier de farce et la précision du trait. Et si les Flandres étaient définitivement le pays de la peinture ?

Tout autre chose avec Pom Pom Pidou au Tri postal, un endroit sympathique près de la gare de Lille.

C’était dans le cadre de la Fiesta Lille 3000 avec des œuvres du musée Beaubourg qui circulent en province durant la fermeture.

On sait que les époux Pompidou étaient amateurs d’art, Claude Pompidou en amie des artistes et Georges en bourgeois gentilhomme ami des arts. L’exposition est sous-titrée « récit renversant de l’art moderne ». Une promenade dans les arts picturaux du XX° siècle, depuis Dada et les mouvements artistiques d’après la première guerre mondiale jusqu’aux artistes mariant les arts plastiques avec les nouvelles technologies. Une promenade assez déroutante, mais non dépourvue d’intérêt.

On commence par les époux Delaunay, Robert et Sonia, avec leurs grandes toiles rondes et colorées. Pas ce qu’il y a de mieux. Dans le même style, on retiendra plutôt Kupka dont les tableaux sont sombres et profonds. Un peu comme Gontcharova dont le style est voisin, elle qui fut une grande décoratrice de théâtre et d’opéra. L’histoire ne dit pas si elle était l’épouse de Gontcharov, immortel auteur du sublime Oblomov.

Une salle est consacrée aux futuristes italiens, dont le chef de file était Marinetti, lequel a fait allégeance à Mussolini. Excès de vitesse ? Les peintres exposés ici avaient pour but de rendre perceptible la beauté de la vitesse et certaines de leurs œuvres ont ce côté vertigineux et déstabilisants.

L’art de ce début de siècle est marqué par le développement de l’industrie et de la machine. Beaucoup de fer, de clous, de vis, d’écrous… Il y a bien sûr Fernand Léger et son Ballet mécanique. Art industriel pour gens industrieux…

Vient ensuite Dada, avec ses manifestes signés Tristan Tzara, ses affiches et ses provocations. On connaît l’histoire de ces desperados de l’art ayant fomenté leur complot au Cabaret Voltaire de Zurich. Dada souhaitait donner une réponse artistique aux horreurs de la guerre, au machinisme et à l’industrie. Plus que la volonté de choquer le bourgeois, Dada voulait en finir avec l’art, la civilisation et la culture, même si les dadaïstes auront été les précurseurs des surréalistes, ouvrant les voies de l’inconscient.

On se régale de Cieslewicz et de son obsession du cirque, comme on apprécie Steinbach et l’étrangeté de ses œuvres, réunion d’objets prenant un tour inquiétant.

On passe aux nouveaux réalistes, un mouvement mené par Arman et Yves Klein. Il s’agit de revenir à la figuration avec des œuvres parfois proches du Pop art. On peut ajouter à ce courant des gens comme Jean Tinguely ou Nikki De Saint-Phalle.

Puisqu’on a parlé de Pop art, une salle entière y est consacrée avec des œuvres des grandes figures du genre, à commencer par Andy Warhol. Le Pop art, on le sait, s’inspire de la publicité, des bandes dessinées, du cinéma de série B avec une touche de vulgarité et de kitsch, manière de refléter un monde qui, derrière des postures et des attitudes humanistes est guidé par des motivations beaucoup moins nobles, aux États-Unis comme ailleurs.

Pop art, Op art ou « optical art », un jeu avec l’optique et ses illusions. Motifs géométriques et couleurs vives pour désorienter le regard et provoquer des effets visuels. Jeu aussi avec Fluxus, un mouvement artistique caractérisé par son sens de la dérision et un humour féroce. Fluxus, comme Cobra (absent ici, dommage), fut un mouvement subversif qui s’en prenait aux institutions avec un discours très politique, lequel s’exprimait par des performances et des happenings où il s’agit de mettre l’art dans la rue et dans la cité. L’art au service de la révolution.

On ne connaissait pas François Morellet, un artiste conceptuel dont on présente ici les constructions avec des néons. Une forme d’art électrique ou de jeux lumineux assez fascinants.

On termine avec des artistes qui se collent aux nouvelles technologies avec des installations originales mais on est déjà au XXI° siècle . On en a vu assez et trop d’art peut tuer l’art. Finalement, on a préféré les Flamands et leurs bacchanales.

22 octobre 2025