LOU REED, LA MORT DE L’ANGE NOIR. DIX ANS DÉJÀ

On a déjà parlé ici de Lou Reed à propos du cinquantième anniversaire de la sortie du splendide Transformer. On remet le couvert, pas qu’on soit un obsessionnel du grand (ou du méchant) Lou, mais parce que cela va faire 10 ans qu’il nous a quitté. La bouche d’ombre s’est tue et la perte est irréparable. Un petit retour sur la carrière solo de Lou Reed, soit après le Velvet Underground et la grande dépression de 1971 où il quitte le groupe et va se réfugier chez ses parents, engagé comme secrétaire et aide comptable du cabinet d’avocat de son paternel. Ce n’était qu’une pause, aussi vrai qu’on échappe pas à son destin, tragique ou pas.

On a déjà parlé de l’album Transformer sous influence Bowie (décembre 1972), et on fera à peine mention de son premier album solo (Lou Reed) qui reprend plusieurs thèmes déjà esquissés au temps du Velvet, comme le montreront des albums d’inédits et de chutes de studio sortis dans les années 1990. Transformer donc, avec ces deux photographies au dos de la pochette représentant pour l’une un rocker viril (on devine le sexe en érection sous le jean) et pour l’autre un travesti aux dessous affriolants. La légende veut que ce soit le même individu sous des atours différents. Soit. Transvestisme, bisexualité et androgynie. Le ton est donné.

Les deux titres les plus connus de cet album indispensable nous amènent encore du côté de la dépravation et du vide nihiliste. “Vicious” (“you beat me with a flower / you do it every hour”) sur les amours sadomasochistes et “Walk On The Wild Side” sur l’itinéraire de plusieurs créatures de la Factory dont le célèbre acteur Joe D’Alessandro, venu en auto-stop de Miami (Floride) pour New York et ses tentations. On pense à Selby, mais aussi à un romancier comme Truman Capote ou, mieux, à Norman Mailer dans ses descriptions dantesques des réalités américaines. Quelques chansons parlent de la vacuité d’un univers malsain (“New York Telephone Conversation”, “Goodnight Ladies”) où l’ennui règne en maître, mais on se reportera pour plus de détails à une précédente chronique.

Lou Reed va pousser plus loin sa contemplation du néant avec Berlin (décembre 1973) que Yves Adrien la même année, dans Rock & Folk (janvier 1974), appellera fort justement “le Sgt Pepper’s du sopor”. Du soporifique ? Plutôt du vide et d’une sorte de désespoir fataliste, sans drame et surtout sans remède.

En quelques couplets glaçants et sur une sombre musique de requiem, Lou Reed nous raconte l’histoire de Jim et de Caroline, un couple amoureux (il ne reste plus de cet amour que la nostalgie) qui s’abîme dans les drogues dures dans un vertige suicidaire et en perd tout contact avec les réalités. Souvenirs de cet amour dans “Lady Day” ou “Berlin”, puis désamour (“Oh Jim” “How Do You Think It Feels”, “Caroline Says”) et enfin anéantissement volontaire du couple dans les dernières chansons (“The Kids”, “The Bed”, “Sad Song”). Seule chanson à caractère vraiment politique, cet incongru “Men Of Good Fortune” qu’on pourrait considérer comme un épitomé de la lutte des classes et des inégalités sociales, si le ton n’était pas au constat fataliste et désespéré, comme tout cet album somptueux.

On voudra bien passer sur la série d’albums qui suit, dont le grand Rock’n’roll Animal, en public, qui résume la fin du Velvet et les débuts de Reed en artiste solo, pour en venir directement à Coney Island baby, son dernier grand disque avant la renaissance tardive de New York ou de Magic and loss. Il faut quand même dire que Rock’n’roll Animal est l’un des plus grands disques live, où on peut entendre les meilleurs titres de Loaded (dernier album du Velvet) : « Rock’n’roll » ou « Sweet Jane », version chaise électrique ou hôpital psychiatrique.

Entre temps, il y aura un album en public en Italie (Live in Italy), et un médiocre Sally can’t dance où Lou apparaît les cheveux ras et teints en blanc, avec les ray-bans de rigueur. Portrait de l’artiste en nazillon et, surtout, en prince noir du cynisme.

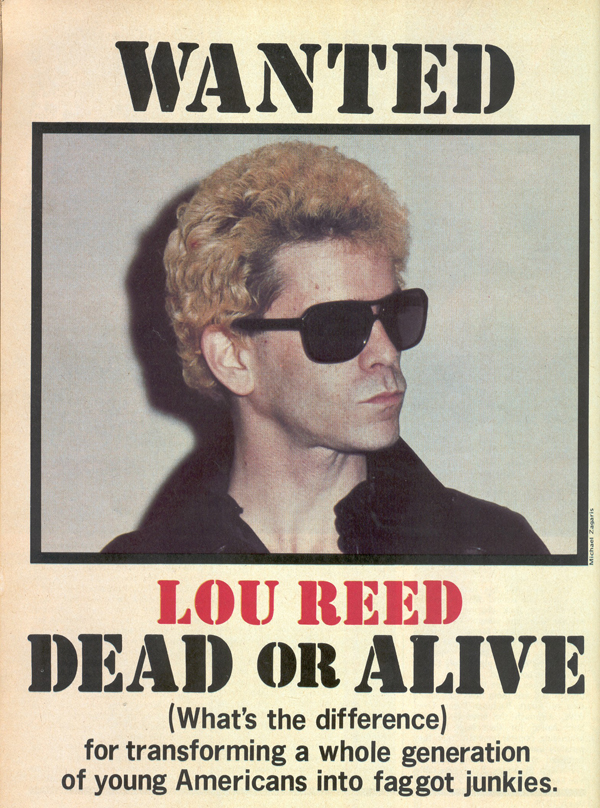

La grande roue de Coney Island et encore des histoires sordides de drogue et de prostitution. Lou Reed apparaît ici sur la pochette en pierrot lunaire punk, avec chapeau mou et nœud papillon. Il a passé l’été 1975 à se battre avec ses machines de métal pour un double album qui a épuisé les patiences (Metal machine music), et il a surtout passé l’année dans des joutes verbales aussi absurdes que conflictuelles avec le journaliste de Creem Magazine Lester Bangs. Les deux hommes, sous l’effet de l’alcool et des narcotiques, en seraient même venus aux mains dans une sorte de rituel sadomasochiste bien réglé. C’est l’époque où le magazine a sorti une affiche avec le portrait de l’artiste en junky surmontée de ce commentaire assassin “wanted Lou Reed dead or alive – For having transformed a whole generation of young americans into faggot junkies”. “Pour avoir transformé toute une génération de jeunes américains en pédés junkies”. C’est dit et, même sous couvert d’humour, c’est d’un goût plus que douteux. Mais voilà ce que Lou incarne dans l’imaginaire rock’n’rollien de ces temps, et ses shoots à l’eau distillée sur scène durant “Heroin” ne viennent pas plaider en sa faveur. En a-t-il besoin, tant tout semble assumé dans une glorification sordide de la poésie de la rue et de ses incarnations les plus pittoresques comme les plus scandaleuses.

Sur Coney Island, plus détaché que jamais, Lou parle de prostitution (“Kicks”), mais aussi d’amours tendres (“She’s My Best Friend”), plus quelques évocations nostalgiques (“Coney Island Baby”), mais c’est toujours les rues des quartiers chauds de New York qui l’inspirent.

La rue new-yorkaise qui est aussi le thème principal de Street Hassle (1978) comme de The bells (1979) avec ce long “All Through The Night” où Don Cherry l’accompagne. Auparavant, il y avait eu Rock’n’roll heart, plutôt faiblard en pleine période punk puis un double live (Take no prisoners), avant le ratage complet de Growing up in pubic (1980). Autant dire qu’on n’en attendait plus grand-chose, mais l’animal a toujours su surprendre.

The blue mask (1982) est un hommage au poète Delmore Schwartz, grande inspiration de Lou Reed, qui mourra alcoolique (“Underneath The Bottle”). On peut aussi noter sur cet album convaincant “The Day John Kennedy Died”, avec le mythe qui veut que chaque américain se souvienne précisément de ce qu’il faisait le 22 novembre 1963. On a refait le même coup avec le 11 septembre 2001. Autrement, Robert Quine (ex Richard Hell) est à la guitare et Fernando Saunders à la basse, ce qui n’est pas sans conséquence sur la suite.

Après quelques albums moyens (Legendary hearts en 1983 puis New sensation en 1984 avant un plutôt réussi Mistrial en 1986, c’est le puissant New York (janvier 1989) qui marque le retour du grand méchant Lou. Outre les thèmes habituels sur lesquels on ne va pas revenir (“Dirty Boulevard” ou “Romeo Had Juliet” avec son côté West side story), on a là des chansons sur l’écologie (“Last Great American While”), le social (“Strawman”, l’homme de paille) ou la politique internationale avec ce surprenant “Good Evening Mr Waldheim”, chanson acrimonieuse sur cet ancien secrétaire général de l’ONU qui commandait une unité de la Wechmacht sur le front de l’est sous Hitler et responsable de crimes de guerre en tant que tel. Un couplet est aussi servi pour Jesse Jackson, leader démocrate noir souvent pris en défaut d’antisémitisme. On n’avait jamais entendu Lou Reed s’intéresser de si près au monde extérieur et à la politique. Pour la musique, mélodies bien troussées chantées et parlées et guitare – basse -batterie pour un son de géhenne. Du très grand Lou dont ce sera le chant du cygne.

On passe sur le Songs for Drella (1990) avec John Cale, en hommage au père spirituel, Warhol décédé en février 1987 non sans avoir laissé un recueil d’aphorismes désopilants sous le titre de Ma philosophie de A à B, et on en arrive à son dernier grand disque, Magic and loss, coécrit avec Mike Rathke. C’est la mort (et la perte), plus que la magie, qui fait ici figure de thème principal, et l’album a été conçu en hommage à Doc Pomus et à Rotten Rita (une starlette de la Factory). Des chansons poignantes (“Sword Of Damocles”, “Power And Glory”) pour un disque qui pue la mort de bout en bout. Mais la beauté emporte tout. Set the twilight reeling (1996) est de la même eau, mais Lou Reed est à ce stade trop occupé par sa propre mort pour s’intéresser encore si peu que ce soit à la politique.

Sauf qu’il apparaîtra dans les manifestations du mouvement Occupy Wall Street, en 2011, en citoyen conscient et concerné. Il mourra d’un cancer du foie, comme chacun sait, en octobre 2013 à Southampton (Long Island), des suites d’une greffe qui n’a pas pris. L’histoire de sa vie, comme il aurait dit. En tout cas, je sais précisément ce que je faisais le jour où Lou Reed est mort.

Article tiré du chapitre sur le Velvet Undeground (Le Velvet Underground, entre Warhol et Burroughs) dans Les politiques du rock (à paraître fin mai).

21 avril 2023

Merci Didier pouyr ce merveilleux rappel.