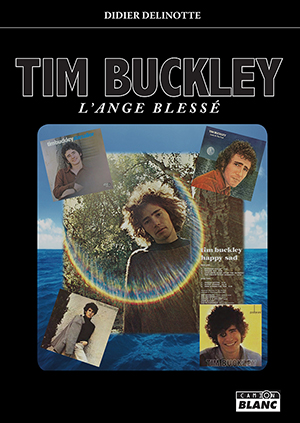

TIM BUCKLEY : L’ANGE BLESSÉ

On a déjà eu l’occasion de parler du grand Tim Buckley ici, avec la préface d’un livre à paraître. Ce livre vient de sortir, et son titre est aussi celui de cet article. Ange, parce qu’il en avait la beauté et la grâce ; blessé parce que sa vie familiale puis sa vie d’artiste est pleine de l’indifférence, de l’insatisfaction et du mépris qu’il a rencontré. De ses débuts sur scène avec les Bohemians à sa mort par overdose une nuit de l’été 1975, une brève histoire de Tim Buckley, aussi baptisé le marin des étoiles.

L’enfant de la Saint-Valentin naît le 14 février 1947 à Washington D.C. Au hasard du parcours de ses parents, d’un père new-yorkais et d’une mère qui partage avec avec son mari des origines irlandaises. Parlons plutôt du père, qui aura une influence capitale dans la vie et l’œuvre de son fils. Tim Buckley senior s’est engagé dans l’aviation et est de tous les combats de la seconde guerre mondiale sur le front européen. Une unité d’élite mais qui ne rend pas les hommes invulnérables, puisque le père Buckley revient avec une balle logée dans la tête et il subit une trépanation lui laissant une petite plaque de métal vissée à même le crâne. Dès lors, il ne contrôle plus ses humeurs et souffre de psychose maniaco-dépressive. Un cinglé pas ordinaire, puisqu’il sera l’un des premiers américains à s’intéresser aux philosophies orientales sous influence du pacifisme radical et de la Beat Generation. Comme quoi l’U.S Air force mène à tout, à condition d’en sortir.

L’enfance du poète se déroule à Amsterdam, une localité de l’État de New York. Après la naissance d’une fille, la famille quitte la côte est pour s’établir en Californie, là où a été construit le premier Disneyland, à Anaheim (Comté d’Orange). Le soleil de la Californie n’a pas vraiment eu d’effets sur la santé du père, qui s’enfonce dans la paranoïa et a soif de reconnaissance sociale, lui qui ne trouve plus d’emploi que dans le gardiennage, par respect pour ses états de service. La mère doit pourvoir aux besoins du ménage et son mari voit cela comme une humiliation de plus. Les disputes entre le père et le fils sont de plus en plus fréquentes, jusqu’au jour où ils se battent dans leur garage et où le père lui dit qu’il maudit le jour où son fils est né. Tim s’en souviendra pour le texte d’une chanson. En attendant, il écoute beaucoup Hank Williams pour la Country’n’western et Miles Davis pour le jazz tout en lisant les poètes romantiques anglais et Walt Whitman. Sa voix exceptionnelle couvre 5 octaves, dit-on, comme un chanteur d’opéra.

Car il commence à écrire et, surtout, à gratter la guitare dans des clubs de la baie de Los Angeles qui veulent bien l’engager. À Anaheim, il s’est lié d’amitié avec un poète pacifiste et occasionnellement batteur, Larry Beckett, et avec un bassiste du nom de Jim Fielder, futur Mothers of Invention de Zappa, Buffalo Springfield et Blood Sweat & Tears. Ce sont d’abord les Harlequins Three, sur le modèle du Kingston Trio puis, avec un guitariste, les Bohemians qui se produisent au Troubadour de Los Angeles qui vient de voir le triomphe des Byrds et la naissance de la scène Folk-rock avec les Turtles, les Mamas and Papas et autres Sonny & Cher. Viendront Love et le Buffalo Springfield, l’année d’après. Los Angeles avant San Francisco, l’Acide rock, le Fillmore et les premiers hippies. Le Swinging London doit en rabattre et la pop music a trouvé son havre en Californie. L’Angleterre reprendra ses droits à la faveur du Blues boom, à l’automne 1967, quand le rêve hippie aura tourné au cauchemar.

Beckett écrit des poèmes et Buckley compose les musiques. À eux deux, ils ont déjà une douzaine de chansons dont la plupart figurent sur le premier album éponyme du chanteur, paru en septembre 1966. C’est Herb Cohen, un patron de boîte de nuit ancien baroudeur et organisateur de concerts qui a fait signer Buckley chez Straight, une maison d’édition musicale adossée au label Bizarre où sévit Zappa et ses Mothers. C’est Jimmy Carl Black, « the indian of the group » qui a fait se rencontrer Buckley, Beckett et Cohen, mais Cohen ne déborde pas d’affection pour Beckett et le contrat chez Elektra – la marque folk new-yorkaise qui entend se convertir au rock – est signé par Buckley seul. Exit Beckett et Fielder, exit les Bohemians.

Entre temps, Buckley a épousé Mary Guibert et, après une première grossesse nerveuse, elle a bien mis au monde un garçon prénommé Jeff, que le père ne reconnaîtra pas, parti maintenant en tournée à New York avec sa nouvelle girl-friend, Jainie Goldstein. En pleine floraison hippie, Buckley part à l’est et y rencontre le staff de Elektra et Lee Underwood, qui sera son guitariste attitré, un musicien plutôt porté sur le jazz. Au fil des tournées dans l’est, il intégrera à son groupe le percussionniste Carter Collins. Mais Collins n’est pas encore là quand sort le sublime Goodbye and hello, en octobre 1967, un album magistral où la poésie romantique et médiévale de Beckett épouse les mélodies sophistiquées et stupéfiantes de beauté de Buckley. Il signe ici ses plus belles chansons : « Goodbye And Hello », « I Never Asked To Be A Mountain » ou encore « No One Can Sing The War ». Le disque est considéré comme un chef-d’œuvre de la rock music, à mettre sur le même plan que le Astral weeks de Van Morrison ou le Forever changes de Love.

Retour à Los Angeles, à Venice plus précisément, où Buckley, Underwood et leurs copines vivent en communauté, pas trop pressés de refaire un disque malgré les exhortations de Cohen. Ils jouent parfois au Troubadour, pour amener un peu d’argent liquide. Ils repartent pour une tournée dans l’est et recrutent cette fois John Miller à la basse et David Friedman au vibraphone. Leur tournée passe par l’Angleterre avec passage à la BBC pour une Peel session et des concerts avec des membres de Pentangle ou de Fairport Convention. Les recrues ne sont pas présents à Londres, mais ils sont bien là en studio pour l’enregistrement du deuxième album, Happy / Sad, qui sort en avril 1969. Encore une splendeur avec cette fois de longs titres inspirés par le jazz moderne, Coltrane, Mingus et Miles Davis. Buckley se dit musicien de jazz et montre son aversion contre le cirque pop, au grand dam de Cohen qui aimerait pouvoir mettre un hit à son actif. On remarque en tout cas l’absence de Beckett, viré poliment par Buckley et qui partira à l’armée, échappant de peu au Vietnam. Buckley lit beaucoup Garcia Lorca, Kafka, Joseph Conrad et Thomas Wolfe et il écrit ses textes, plus dans une veine rythmique hallucinée qu’en alexandrins académiques.

Lorsque les bandes de Lorca parviennent à Elektra, le label refuse de les sortir et, pour faire patienter, Buckley réunit des chutes de studio de la période 1966 – 1967 pour l’excellent Blue Afternoon, qu’il fait paraître chez Straight Records, l’un des labels Cohen – Zappa avec Bizarre. Lorca n’attend pas longtemps, sorti en mai 1970 et qui surprend par son inventivité et son originalité, même si tout n’est pas totalement réussi. Lorca est en fait un brouillon pour son chef-d’œuvre, Starsailor, qui sort en décembre de la même année. Buckley et Underwood ont beaucoup écouté la musique contemporaine des Ligeti et Pendericki, de même qu’ils se sont convertis au Free-jazz. Le groupe s’est enrichi d’un musicien atypique, John Balkin, ayant pénétré lui aussi aux arcanes de la musique contemporaine. Starsailor, c’est la musique des sphères, une sorte de mélopée intersidérale où la voix – instrument de Buckley s’échappe dans la folie. Le public ne suit pas et Cohen est déconcerté. Le marin des étoiles n’a plus qu’à rentrer à quai après une traversée de l’espace.

Déçu et incompris, Buckley se réfugie dans l’alcool et la drogue sous l’influence d’un étudiant en musicologie de l’UCLA, Richard Keeling. Il se sépare de Jainie et épouse en seconde Judy Berjot-Sutcliffe, une sorte de Zelda Fitzgerald hippie dont il adopte le fils Taylor. C’est l’époque où Mary Guibert va réapparaître dans sa vie avec leur fils Jeff, pour une brève rencontre. Buckley rate des concerts et n’enregistre rien en 1971, rêvant d’adapter en musique des œuvres littéraires.

Il se fâche avec Cohen et Zappa le prend sur son nouveau label, DiscReet. Sous la férule d’un vieux requin, Jerry Goldstein, il enregistre Greetings from L.A (1972), puis Sefronia l’année suivante sous la houlette cette fois de Denny Randell, un personnage de la même farine. Deux disques médiocres où le Funk et la Soul ont rétrogradé les hardiesses au magasin des accessoires. Mais on n’a pas tout vu, et Look at the fool, en 1974, est si pitoyable qu’on se demande si le titre est à prendre au second degré. L’ange s’est englué dans un sirop funky écœurant. Pire, les rares titres signés par d’autres, chose inhabituelle, sont meilleurs que les siens, comme ce « Martha » de Tom Waits ou « Dolphins » de Fred Neil sur Sefronia.

Il a un peu tourné au cinéma, mais a raté les principaux rôles d’Injun Fender, du belge Robert Cordier, et surtout celui de Woody Guthrie dans la biographie de Hal Ashby, Bound for glory. On ne le verra que sur un film à la sortie confidentielle, Why, où il joue un batteur dépressif embringué dans une thérapie de groupe. Un rôle à sa mesure.

La suite est connue. Après quelques concerts au Max’s Kansas City et des retrouvailles avec le public du Troubadour, le nouveau groupe de Buckley, sans Underwood et avec des musiciens sans âme, entame une tournée dans le Midwest et au Texas. Au sortir d’un concert à Dallas, Buckley rentre chez lui accompagné par Jeff Ehrlich, un ex Electric Prunes. Il demande à faire un détour au domicile de Richard Keeling et on a compris ce qu’il venait y faire. Après une prise d’héroïne, c’est comateux qu’il est raccompagné chez lui où, malgré les secours, il s’éteint dans la nuit, le 29 juin 1975. La chute de l’ange dans l’enfer des drogues dures. Pour l’anecdote, Keeling sera condamné à quelques mois de prison et Underwood lira un poème de Dylan Thomas lors de l’enterrement.

Mort à 28 ans, même pas le privilège de faire partie du clan des 27, avec Brian Jones, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin et Kurt Cobain. Goodbye Tim, et hello Jeff, mais c’est une autre histoire.

29 novembre 2021

Merci pour ce rappel, Didier. J’ai vu Tim Buckley en première partie pour Aynsley Dunbar (ou peut-pêtre c’était l’inverse) dans un club de Londres, je crois que c’était en 1969, et j’en garde un excellent souvenir.