NOTES DE LECTURE (27)

RÉMI LEFEBVRE – FAUT-IL DÉSESPÉRER DE LA GAUCHE ? – Textuel

Politiste lillois bien connu des milieux militants dans la région des Hauts de France, Rémi Lefebvre n’a jamais caché qu’il a le cœur à gauche. On le pensait plutôt proche de la social-démocratie, mais son dernier essai le classerait plutôt du côté de la France Insoumise et de son Union Populaire.

Faut-il désespérer de la gauche ? La réponse, pour lui, est bien sûr négative. Mais l’intérêt de son livre est qu’il argumente et que sa réponse n’a rien d’une profession de foi. Qu’est-ce qui peut aller vers un espoir retrouvé dans la gauche, là où on aurait tendance à entendre partout que les idées de droite ont triomphé et que la gauche est menacée de disparition, comme en Italie.

D’abord, les résultats des dernières élections présidentielles (pas connues de lui à l’heure de l’écriture du livre) et la capacité qu’a eu Jean-Luc Mélenchon de rassembler pour un vote utile (efficace, dit-il) et conquérir des électeurs chez les jeunes, les étudiants, les femmes et dans les quartiers populaires. Il lui aura manqué les zones périurbaines, là où La Pen est majoritaire.

Gramsci a théorisé les notions d’hégémonie ; hégémonie culturelle qui devient hégémonie politique. Si la droite, depuis les années 1970, a pu s’inspirer du philosophe italien pour marquer des points et conquérir une bonne partie de l’opinion avec les thèmes de l’immigration et de l’insécurité, le retour de balancier semble profiter à la gauche puisque, si les scores électoraux de l’ensemble de la gauche sont encore modestes (même en progression), toutes les enquêtes d’opinion montrent une adhésion aux idées de gauche : égalité, pouvoir d’achat, écologie, social, renouveau démocratique…

Tout en étant critique d’un philosophe comme Bruno Latour, Lefebvre explique que la gauche a tout à gagner à faire de l’écologie sa valeur centrale, sans jamais oublier la lutte des classes et le social. C’est en ayant voulu assumer l’éloignement des classes populaires que le P.S est à la rue.

L’Union Européenne et ses institutions qui corsètent tout pouvoir de gauche restent un obstacle de poids, mais les inflexions pratiquées après la pandémie laissent penser que la situation n’est pas figée. Les institutions ne sont pas immuables et il faut aussi réfléchir à la forme parti.

Lefebvre parle bien sûr d’unité, valeur cardinale d’une gauche mal en point, mais la santé de la gauche ne se résume pas à elle. La reconquête des classes populaires et des zones périurbaines qui subissent de plein fouet les effets du néo-libéralisme sont un impératif, à travers la défense des services publics et des services sociaux, à travers les luttes contre le capitalisme et les oppressions qu’il génère.

Et d’en venir à l’archipel arc-en-ciel, déjà évoqué par Aurélie Trouvé ou Frédéric Lordon, là où toutes les luttes (antifascistes, antiracistes, écologiques, féministes, gilets jaunes, de genre) se rejoindraient pour déboucher sur des changements politiques radicaux susceptibles de « renverser la table », et de faire rendre gorge aux sinistres représentants de l’extrême-centre ou de l’extrême-droite qui, en fait, ont partie liée dans un jeu de rôle cynique.

Ce que Gramsci appelait l’optimisme de la volonté, à opposer au pessimisme de l’intelligence.

JACQUES STERNBERG – LA SORTIE EST AU FOND DE L’ESPACE – Denoël / Présence du futur

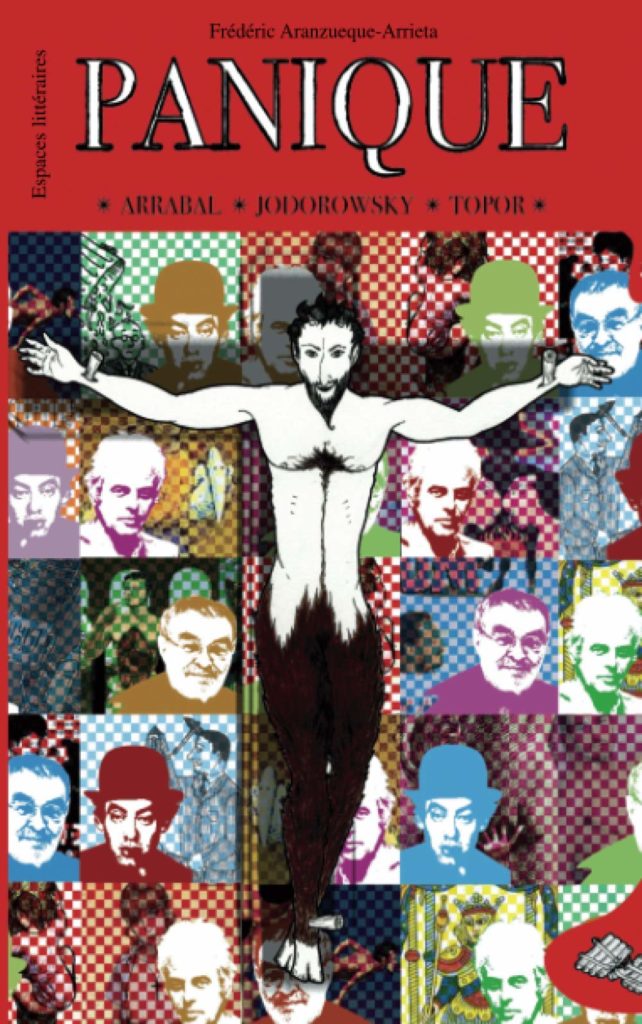

On a toujours aimé Sternberg, compagnon de route de Hara Kiri et ami de Topor. Sternberg qui a fait partie du mouvement Panique, fondé en 1966 par Arrabal, Topor et Jodorowsky, avec un autre écrivain de science-fiction, André Ruellan. Une avant-garde artistique, l’une des dernières du vingtième siècle.

La science-fiction française n’a jamais atteint les sommets vertigineux de la « speculative fiction » anglo-saxonne, et on serait bien en peine de citer des auteurs aussi importants que Philip K. Dick ou James G. Ballard. Parmi les quelques auteurs intéressants, on peut citer Gérard Klein (rien à voir avec l’animateur radio), Jean-Pierre Andrevon, Jean-Baptiste Baronian, Philippe Curval, plus Jeudy, Ruellan et Sternberg, les deux derniers ayant opté pour l’humour et l’insolite, en plus des prospectives futuristes.

La sortie est au fond de l’espace n’est pas le meilleur livre de l’auteur et on peut lui préférer Sophie, la mer et la nuit ou Suite for Evelyn, sweet Evelyn. Une catastrophe sur terre, des larves géantes sortant des conduites d’eau, oblige les terriens à explorer d’autres planètes après guerres, émeutes et épidémies. Des fusées transportent les survivants sur différentes planètes, toutes plus inhospitalières les unes que les autres. On passe les détails et on termine sur la planète Orchide, où, après avoir triomphé des plantes carnivores, les derniers humains sont recueillis par les Sconges, des êtres en apparence humains mais à sang froid que tout oppose, malgré une bienveillance feinte, à l’humanité. On pense à l’état de la planète aujourd’hui – 50 ans après – et à des sinistres bienfaiteurs de l’humanité comme Elon Musk. Ce qu’on appelle un talent visionnaire.

On a déjà largement défloré l’intrigue et on va s’arrêter là. Tout cela finira très mal, on s’en doute, et Sternberg en profite pour régler ses comptes avec l’humanité et ses tares : égoïsme, esprit de compétition, consumérisme, agressivité, goût du pouvoir, besoin de dominer la nature et ses semblables… Les Sconges détestent par-dessus tout la laideur de cette humanité qui les dégoûte.

On sent le roman vite écrit et les ficelles sont un peu grosses, mais tel qu’il est, ce livre a quelque chose d’implacable dans son réquisitoire contre l’humanité, en appelant à sa transformation par la tolérance, l’intelligence, la sensibilité et le respect de la nature (écologiste avant la lettre puisque le roman date de 1971).

Bref, vite lu et vite oublié et il faut trouver d’autres livres qui rendent plus justice au talent multiforme de Sternberg, à la fois humoriste grinçant et provocateur iconoclaste. Au fait, Sternberg était belge, natif d’Anvers, et on peut voir en lui un rejeton des surréalistes belges et des situationnistes tendance Vaneigem. Bref, quelqu’un de bien !

MILAN KUNDERA – L’IMMORTALITÉ – NRF / Gallimard

On doit avouer qu’on a toujours eu un problème avec Kundera. Écrivain pour critiques comme on peut parler de groupes de rock pour musiciens. C’est toujours entre le roman, l’essai et le traité de philosophie, avec des digressions pas toujours passionnantes et des parenthèses incessantes qui montrent la difficulté qu’il a à conduire un récit. Ou alors, c’est bien au-dessus du récit et du roman dans une sorte de génie post-moderne qui relègue les écrivains du XIX° siècle à la préhistoire. C’est même sûrement de cela qu’il s’agit.

De quoi s’agit-il ici ? D’abord d’un couple vu par le narrateur, puis de la sœur de l’épouse qui noue une relation orageuse avec le frère du mari. Un vaudeville moderne avec des personnages qui ont tous les tics de leur époque. Résolument modernes, comme disait l’Ardennais.

C’est profond, ça tient à la fois, on l’a dit, de l’essai, du document et du traité philosophique avec infiniment de digressions vers les vies de Goethe, de Beethoven, de Mahler ou de Hemingway. On disserte à l’envi sur le temps, l’époque, la vie, l’amour, la mort, l’érotisme, la mémoire, la célébrité, la gloire, la postérité, le conformisme, le suicide, le hasard, le sentimentalisme et, bien sûr, l’immortalité, d’où le titre.

Le tout forme quelque chose d’un peu décousu, une sorte de patchwork où on tire un fil après l’autre sans vraiment vouloir construire un récit susceptible d’accrocher ou du moins de suivre ce qui apparaît comme trop disparate, aérien, diffus. On ajoute un personnage après l’autre comme on ajoute de l’huile à une mayonnaise, mais ça ne prend pas toujours.

On avait déjà ressenti ce malaise à la lecture de L’insoutenable légèreté de l’être qu’un tas de gens ont trouvé génial. Je n’en étais pas et j’avais préféré largement La plaisanterie, moins dans les hautes sphères et plus à auteur d’homme. De quoi ne nourrir aucune « ost » nostalgie pour ce pays disparu qu’était la Tchécoslovaquie. Sauf peut-être au niveau de l’équipe nationale de football, mais c’est une autre histoire.

Voilà. C’est brillant, virtuose et érudit, mais on aurait tendance à trouver ça chiant, très chiant. Malgré tout le respect que l’on doit à un grand écrivain encensé par la critique unanime et qui a eu à subir dans sa chair les foudres du stalinisme. On imagine en plus un type charmant, brillant causeur et conscience politique.

Mais bon, c’est très chiant quand même, à mon humble avis qu’on est d’ailleurs pas obligé de partager.

L’ai-je bien descendu ?

8 mai 2022 ‘