NOTES DE LECTURE (33)

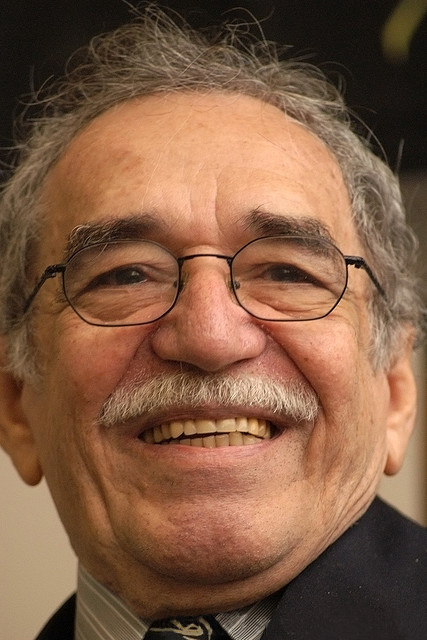

GABRIEL GARCIA MARQUEZ – CENT ANS DE SOLITUDE – Gallimard / Folio

C’est un livre prodigieux, tellement prodigieux que je n’avais pas réussi à le lire en son temps, où disons dans les années 1970. De même que je n’avais pas su finir le Ulysse de Joyce ou L’homme sans qualités de Musil. Autant dire des chefs-d’œuvre, même si je n’aime pas le mot qui sent trop le génie sanctifié.

Plus qu’à Joyce ou Musil, Garcia Marquez fait penser à Cervantès ou à Dante dont il a le pouvoir d’’évocation, la puissance du récit à travers une avalanche de mots recherchés et précis. Plus qu’un écrivain, un démiurge qui crée – ou plutôt ressuscite – un monde, soit un village de Colombie dont on suit l’évolution, fascinés, du marécage où vivaient les ancêtres jusqu’au néant solitaire après des phases de prospérité comme la guerre entre libéraux et conservateurs, l’implantation du chemin de fer ou encore l’exploitation des bananeraies par des hommes d’affaire américains, des yankees, comme il les appelle. L’équivalent en prose de ce que faisait un Pablo Neruda.

Ce village de Macondo est aussi celui où personne n’a jamais été enterré avant cette histoire qui mêle les vies du patriarche, Aureliano Buendia, de son épouse Ursula, qui finira plus que centenaire, et de leur descendance, garçons et filles aussi pittoresques les uns que les autres qui ont tous les mêmes prénoms (seuls les deuxièmes prénoms ou les surnoms les rendent reconnaissables) et sont tous les héritiers d’une histoire familiale baroque et féerique.

Un village déjà maudit par le passage d’une troupe de gitans qui vont initier tout le monde à l’alchimie, puis par un Juif errant qui va mystifier la famille avec ses palimpsestes, ses incunables et ses traités d’ésotérisme. Viendra ensuite un bibliothécaire de Barcelone, féru de livres rares. C’est Melquiades, le Juif, qui écrira l’histoire de la famille et tous, l’écrivain comme le dernier lecteur, l’arrière-arrière petit-fils, pourront mourir lecture (et écriture) achevées. Le livre de la vie.

Qu’on ne s’y trompe pas, c’est un épais roman parfois difficile à lire, difficile à suivre, sinueux comme une rivière capricieuse, mais il en ressort la jubilation issue d’une aventure narrée par un sorcier des mots qui sait que le temps est cyclique, que les êtres reviennent sans cesse dans d’autres corps, que le monde ne finit jamais et qu’il n’a peut-être jamais commencé. « L’éternité, c’est long vers la fin », comme disait Pierre Dac, à moins que ce ne soit Woody Allen.

Un roman truculent aussi, avec des personnages à la limite de la folie et extravagants qui se complaisent dans le magique et le surnaturel, l’irrationnel en tout cas. On peut penser aussi à un film comme Affreux, sales et méchants de Ettore Scola avec une famille tuyau de poêle aux mœurs qui fascineraient un ethnologue. Mais la beauté emporte tout, charrie tout, comme des pépites d’or dans une mare de fange. Une métaphore de la vie.

Aucun de ses autres romans n’est aussi fort – et de très loin – et on voit bien que Garcia Marquez a sué sang et eau durant des années à Mexico pour accoucher de ce livre où tout est à la fois réaliste et magique, où la mort n’existe pas mais où les fantômes abondent, où on décide soi-même de sa mort dans une épopée glorieuse ou dans une bouffonnerie pendable. Car il y a du Rabelais chez Garcia Marquez, de la truculence en même temps que l’enchantement de ses pairs en littérature latino-américains, de Borges à Bolano en passant par Alejo Carpentier à qui il fait le plus penser.

Est-il utile de préciser que Garcia Marquez n’a jamais été persona grata aux États-Unis, son long compagnonnage avec Castro l’ayant longtemps proscrit, malgré son prix Nobel en 1982. Car Gabo (son surnom) était aussi un écrivain très politique, recouvrant les réalités sociales sous l’humour le plus féroce, sans pour autant les masquer. Ché Garcia Marquez !

ED McBAIN – MANHATTAN BLUES – Presses de la cité / J’ai Lu.

Vieux routier du polar américain, on connaissait surtout Ed McBain – de son vrai nom Salvatore Lombino – pour les enquêtes de l’inspecteur Steve Carrela depuis le commissariat fictif d’Isola (87° district). Certaines ont été portées au cinéma par Claude Chabrol ; jusqu’à Michel Audiard qui s’est inspiré d’un de ses romans pour Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques. Le cinéma, McBain connaît puisqu’il a aussi été scénariste, notamment pour le Blackboard jungle de Richard Brooks, le film où on peut entendre le « Rock Around The Clock » de Bill Haley ; autant dire la naissance du rock’n’roll. On lui doit aussi, sous le pseudonyme de Evan Hunter, le scénario des Oiseaux d’Hitchcock. Il faut dire que des pseudonymes et des alias, McBain en a utilisé des tas, autant comme romancier que comme scénariste. Un hyper-actif qui devait exercer le métier d’écrire aux heures de bureau, sans relâche.

Manhattan blues est un roman écrit en 1986, dans le New York que connaît parfaitement McBain, ou plutôt le cœur de la grosse pomme, de Little Italy à Chinatown avec un crochet vers le Bowery. Quelques incidents à une semaine de Noël, une sans-logis (comme on disait alors) qui assiste au braquage d’un restaurant italien, un père Noël arrêté pour vol et, plus discrètement, la vente d’une collection de tableaux impressionnistes à Sotheby par un milliardaire de Phoenix (Arizona).

Un véritable puzzle dont les pièces s’assemblent au fil des chapitres et on a à faire à un romancier inspiré qui sait bricoler une intrigue et camper des personnages échappant aux stéréotypes. À commencer par son flic, Bry Reardon, partagé entre son enquête et ses problèmes de divorce.

Des petits incidents dans Manhattan qui nous amènent à la géopolitique et à l’économie. Les meurtres du restaurant sont liés à celui d’un avocat marron qui a tenté un joli coup de bourse sur la base d’un calendrier récupéré dans un avion après le meurtre de l’émissaire d’un prince arabe à l’aéroport de Washington. Vous suivez ? Dans le calendrier ? Les hausses des prix du pétrole prévues par l’OPEP après une guerre financée par les Américains en Arabie Saoudite prévue pour Noël qui entraînera la destruction des puits de pétrole.

Voilà pourquoi une famille écoule ses tableaux pour acheter des contrats d’argent-métal en prévision du renchérissement que la guerre au Moyen-Orient va provoquer. Dans son enquête, Reardon est aidé par une journaliste de Forbes qui lui a expliqué patiemment les grandes lois de l’économie.

Bref, on passe de situations en apparence anecdotiques à un complot mondial orchestré par les marchands d’arme et le monde de la finance et on est obligés de reconnaître à McBain une imagination débridée mise au service d’un récit captivant. Mais l’intérêt réside aussi dans ces descriptions précises de New York en hiver comme si on y était et qui lorgnent du côté d’un Selby ou d’un Scorcese. Autant dire le New York de tous nos fantasmes.

WOLÉ SOYINKA – AKÉ OU LES ANNÉES D’ENFANCE – Gallimard / Flammarion.

Aké, c’est le village où l’auteur a passé son enfance, quelque part au sud-ouest du Nigéria, dans une mission catholique. Son père est l’instituteur du village, le « headmaster », on l’appelle Essay, quand sa mère répond au nom pour le moins original de Chrétienne sauvage. Et les sœurs, le petit frère, les tantes et toute une communauté joyeuse partagée entre la foi chrétienne et le rationalisme occidental d’un côté et l’animisme, la magie noire, les sortilèges et les gris-gris de l’autre.

On suit l’évolution du petit garçon Wolé dès son plus jeune âge jusqu’à ce qu’il entre au lycée national, à 11 ans, en 1945. Les Américains viennent de bombarder Hiroshima et Nagasaki et c’est pour lui la fin de l’enfance. Pourquoi n’ont-ils pas plutôt bombardé l’Allemagne, se disent les gens du village. Décidément, les blancs sont bien des racistes. La preuve. D’ailleurs, Hitler, la montée des fascismes et la seconde guerre mondiale planent sur ce récit qui commence dans les années 1930 (Wolé est né en 1934).

Mais ces lourdes références historiques ne plombent pas un récit buissonnier, coloré où un petit garçon va de découvertes en découvertes au fur et à mesure des mystères et des énigmes qu’il s’efforce de résoudre les unes après les autres, à hauteur de môme. Un môme plein d’humour et de fantaisie et on pense parfois aux aventures de Pim Pam Poum, du capitaine et de l’astronome dans l’est africain colonisé par les Allemands. Le récit charrie son lot de personnages plus pittoresques les uns que les autres et on rit beaucoup au fil des pages, même si le rire finit par tourner à l’aigre.

Ce ne sont pas les Allemands mais les Anglais qui dominent ici et le colonialisme exsude de partout. Les chefs tribaux et les dignitaires religieux font semblant de comprendre le peuple mais sont à la botte de blancs chargés de gouverner ces lointaines provinces du Commonwealth après des études brillantes à Eton ou à Harrow. Dans les derniers chapitres, Soyinka met en scène un groupe de femmes emmené par sa mère qui a décidé de lutter contre des impôts injustes. Pleine d’énergie et déterminée, elles vont jusqu’au palais du gouverneur qui les renvoie aux autorités coloniales. Au moins, la lutte les aura réunies et l’épisode leur aura ouvert les yeux. C’est désormais en toute lucidité qu’elles aborderont d’autres combats.

Il fallait cette dimension sociale et politique à ce superbe roman qui nous ferait aimer l’Afrique. Car Soyinka a passé sa vie d’adulte à combattre les tyranneaux de Lagos, souvent depuis ses prisons et au péril de sa vie, ce qui n’a rien d’une figure de style quand on sait le sort réservé à son compatriote Ken Saro-Wiwa, massacré par les militaires. Un sage, un mage, un griot. Grand homme et grand écrivain, ce qui est loin d’aller toujours de pair.

GASTON LEROUX – LE FANTÔME DE L’OPÉRA – Le livre de poche.

Gaston Leroux, immortel créateur de Rouletabille, de Chéri-bibi et de La poupée sanglante. Un feuilletoniste aussi célèbre que Souvestre et Allain (Fantomas), Maurice Leblanc (Arsène Lupin) dont on a déjà parlé et son presque homonyme Gustave Lerouge, auteur du fameux Testament du docteur Cornelius, en plus d’être l’un des derniers amis de Verlaine et un lointain précurseur du surréalisme.

Gaston Leroux ne fut pas vraiment feuilletoniste, mais chroniqueur judiciaire au journal Le Matin où il suivit notamment le procès des anarchistes du début du 20° siècle. C’était aussi un farouche adversaire de la peine de mort, un abolitionniste convaincu dans le sillage de Victor Hugo. Ne serait-ce que pour cela…

Que dire du Fantôme de l’opéra, l’un de ses livres les plus connus qui a inspiré aussi bien le Cocteau de La belle et la bête que le De Palma de Phantom of paradise. Que c’est une œuvre d’imagination délirante, à mi-chemin entre le roman gothique anglo-saxon et le théâtre de Vaudeville, avec un esprit bien parisien qui devait faire fureur à l’époque. À chaque page, du non-sens, du burlesque, de la bouffonnerie, de l’absurde et beaucoup d’humour pince sans rire.

Car le vrai personnage du roman, c’est bien sûr l’opéra lui-même. Un bâtiment gigantesque qui fait penser à une tour de Babel dont l’architecte eût été le diable en personne. 25 étages et 5 sous-sols. Une machinerie infernale avec des trappes, des portes dérobées, des couloirs interminables, des souterrains, des pièces dont on ne soupçonne même pas l’existence ; le tout situé à côté d’un lac au centre duquel trône un château. On pense au Louvre de la série TV Belphégor, avec laquelle le roman peut être comparé.

L’opéra, c’est aussi une machine bureaucratique kafkaïenne avec des corps de métier aussi divers que des « fermeurs » de trappes, des tueurs de rats ou des « fermeurs » de portes pour éviter que les danseuses s’enrhument avec les courants d’air.

Tout cela est dit le plus sérieusement du monde, et la préface comme l’épilogue sont des morceaux choisis d’humour noir où l’auteur entend nous persuader de la véracité de son récit, enquête de police et nombreux témoignages à l’appui.

Mais l’intérêt du roman, c’est aussi la description de personnages croquignolets et cocasses issus de cette France de la 3° République : hauts fonctionnaires, politicards, flics, intrigants, demi-mondaines et artistes. On a là un fantastique proche de l’épouvante et de la féerie. Une sorte de surnaturel pour rire qui ne cherche pas l’alibi de la crédibilité. Une manière de mélange tonique entre un Jules Renard et un Courteline.

Pas de la grande littérature, autant le dire, mais c’est divertissant, drôle et enlevé. Le genre de bouquin qui se dévore et ne fait pas mal à la tête. Une lecture idéale en été.

9 août 2022

Merci Didier pour ce rappel sur ce livre de Garcia Marquez que j’ai lu en anglais alors que j’étais guide de safaris en jungle amazonienne colombienne en 1972 – l’endroit parfait pour lire ce livre à l’époque … et merci aussi pour les introductions aux autres livres et auteurs que je ne connaissais pas.