LES POUPÉES DE NEW YORK

On continue la promenade rétrospective, faute de nouveautés intéressantes et de morts légendaires. C’est en août 1973 que sort le premier album au titre éponyme des New York Dolls, produit par Todd Rundgren. Un groupe séminal qui inventait les codes du punk-rock en oubliant pas les pionniers du rock’n’roll ou du College rock. Juchés sur des talons-aiguille ou du haut de leurs platform-boots, leur look androgyne faisait d’eux des travelos électriques, rendant leur existence de fait politique en ces temps de libération sexuelle et de revendication d’une bi (ou homo) sexualité joyeuse. Voici leur brève histoire.

Les Poupées de New York, autrement dit les New York Dolls, sont plus politiques qu’ils n’y paraissent. Leur accoutrement à la limite du travestissement et leurs attitudes hautement sexuées en font d’ailleurs un objet politique fascinant, englobant les questions de genre et de libération sexuelle. Ils viennent des quatre coins de New York (Staten Island, Bronx, Queens, Brooklyn…) sauf Sylvain Mizrahi, alias Syl Sylvain, né au Caire. Formés par David Johansen, né le 9 janvier 1950 et par John Genzale, dit Johnny Thunders, né le 15 juillet 1952 dans le Queens. L’un est d’origine norvégienne, l’autre italienne.

Au départ, il y a le groupe de Gonzale / Thunders, Little Johnny And The Jaywalkers, puis c’est Actress, avec Art « Killer » Kane, Rick Rivets et Billy Murcia, un batteur d’origine colombienne. Syl Sylvain remplace Rivets à la guitare rythmique et c’est après leurs premiers passages au Max’s Kansas City que David Johansen, alors dealer de James Taylor, se joint à eux et devient leur chanteur. The Actress devient les New York Dolls en référence au New York Dolls Hospital, un endroit où l’on peut faire réparer des poupées abîmées, une boutique sise à côté du grand magasin géré par l’oncle de Sylvain qui a dû quitter Le Caire après les événements du Canal de Suez en 1956.

C’est grâce à ses relations avec des acteurs de la Factory Warhol que l’image des New York Dolls va évoluer vers ce qui sera une sorte de music-hall rock’n’rollien où les musiciens sont travestis, emperruqués et outrageusement maquillés. C’est un habile mélange entre le « théâtre du ridicule », impulsé par Warhol et sa galerie de transgenres et un rock’n’roll jouissif et séminal qui donnera naissance au punk-rock. Le groupe donne des concerts ainsi accoutré au Mercer Arts Center et l’énergie qu’ils dégagent fait fonctionner le bouche à oreille pour annoncer l’avènement de cette « next big thing » qui fait craquer la grosse pomme. Leur manager, Marty Thau, n’a rien de plus pressé que de les envoyer en Angleterre où ils font les premières parties de Rod Stewart et les Faces, fin 1972. Ils n’ont jusque-là enregistré qu’une maquette de 5 morceaux avec « Don’t Mess With Cupid », leur première composition, et des reprises de rhythm’n’blues mais la presse rock anglaise s’entiche d’eux, à commencer par Nick Kent dans le New Musical Express. Les propositions des maisons de disque abondent et ils n’ont que l’embarras du choix, mais il leur faut dans l’immédiat enregistrer à Londres et c’est le producteur Micky Dallon qui guide les sessions londoniennes où ils mettent en boîte « Personnality Crisis » et « Trash » notamment.

Mais les Dolls vont quitter la rubrique musicale pour celle des faits divers avec la mort de leur batteur, Billy Murcia qui a avalé un cocktail létal d’alcool et d’amphétamines dans une party et est mort étouffé après que Kane a voulu lui faire ingurgiter un café brûlant, pour le ramener à la vie. Thau décide de regagner les États-Unis et Jerry Nolan prend la place du mort à la batterie. C’est Mercury qui décroche la timbale et les fait signer alors que leurs concerts de début 1973 sont décrits comme des fêtes orgiaques dans une ambiance survoltée. Johansen n’a pas son pareil pour haranguer la foule avec un côté canaille de vieille actrice à la Mae West quand Syl Sylvain lui fait des mines en clown blanc érotique. Thunders joue les guitare-héros toxicomanes, manière de Keith Richards hyper sexué et Kane a du mal à se déplacer avec ses platform-boots quand Johansen est chaussé de talons aiguille.

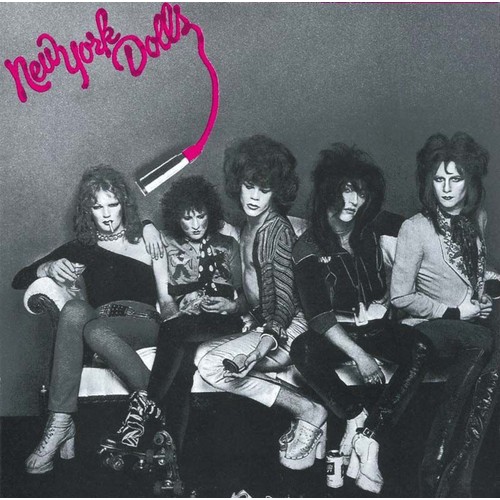

Ils entrent au Record Plant avec Todd Rundgren comme producteur pour leur premier album, The New York Dolls, dont la pochette les montre tous les cinq alanguis sur un canapé avec le logo du groupe inscrit au rouge à lèvres. On est en juillet 1973 et les Dolls rendent des points à tous les décadents anglais avec des compositions racées et cursives signées Johansen, parfois épaulé par Thunders ou Sylvain. « Trash » est un modèle de mélodie ciselée sur un train d’enfer quand « Personnality Crisis » évoque avec fougue le malaise adolescent, sans parler de « Looking For A Kiss » et son intro tonitruante : « when I say I’m in love, you best believe I’m in love. LUV ». Plus en prise avec l’actualité, on trouve « Vietnamese Baby » et la seule reprise qu’ils s’autorisent est le « Pills » de Bo Diddley («A rock’n’roll nurse goin’ to my head »). Un grand disque qui doit autant au College Rock du début des années 1960 qu’aux Girls groups, à Phil Spector et aux Stones circa 1965. Mais les Dolls n’ont pas oublié non plus les leçons des Stooges, du MC5 et du Velvet Underground, avec beaucoup de théâtre ; un théâtre pervers et narcissique, sexy et troublant. L’album, trop en avance, sera un échec commercial.

Ils tournent en première partie de Mott The Hoople puis passent en vedette à Londres et au Bataclan à Paris. Too much too soon, leur second album (il n’y en aura pas d’autres du moins en studio) doit son titre à un film de Art Napoleon avec Dorothy Malone et Erroll Flynn. Les Dolls sont immergés dans les mythologies hollywoodiennes, comme Bowie et Roxy Music, jouant volontiers les divas ou les starlettes. Le disque est cette fois produit par Shadow Morton, ex producteur des Shangri-Las (et de Vanilla Fudge et de Iron Buttefly, hélas) et débute sur les chapeaux de roue avec « Babylon », « Stranded In The Jungle » (une reprise des Cadets) et « Mystery Girls », encore signé Johansen – Thunders qui sont les nouveaux Jagger – Richards. Sur la seconde face, on remarque le jeu de guitare puissant de Thunders dans « Puss’N ‘Boots» ou « Chatterbox », même si ça s’essouffle un peu par la suite et si les reprises ne sont pas toujours bien choisies (le « Bad Dectective » de Kenny Lewis ou le « Don’t Start Me Talkin’ » de Sonny Boy Williamson tant les Dolls sont étrangers au blues).

Ils reprennent sur scène le « Give Her A Great Big Kiss » des Shangri-Las mais leur album ne se vend guère plus que le premier et Mercury les vire pour insuccès discographique chronique. Aussi parce que Nolan, Kane et Thunders sont tombés dans l’héroïne et les autres boivent plus que de raison. Fin 1974, Malcolm Mc Laren entre en scène, qui veut relancer les Dolls. Il tient avec Vivienne Westwood la boutique Sex qui habillera les Punks en général et les Sex Pistols en particulier mais il part à New York pour se porter au secours des Dolls. Il leur faut selon lui plus de provocation, d’outrage, et il les habille de cuir rouge avec des faucilles et des marteaux cousus sur le dos. Entreprise dérisoire et vaine et la farce se termine par une lamentable tournée en Floride où Thunders et Nolan plaquent tout pour retrouver leur dealer à New York. Beaucoup trop, beaucoup trop tôt !

Les Dolls survivront quelques mois avec Johansen, Sylvain, Billy Rath et Tony Machine quand Thunders et Nolan iront former les Heartbreakers avec Walter Lure et, au moins au début, Johnny Ramone. Kane retrouvera Rick Rivets pour fonder l’éphémère Corpse Gringers. Johansen, comme Sylvain dans une moindre mesure, mèneront par la suite des carrières solo intéressantes et, en 1984, le label français New Rose a sorti Red patent leather, un live estimable de 1975 avant que Mercury ne sorte Night of the living dolls, des chutes de studio de leurs albums, en 1986.

Gloire aux New York Dolls, qui auront su concilier la théâtralité, le rock’n’roll et la démesure habillés en filles légères avec une musique purement jouissive, de celle à grimper aux rideaux et à sauter au plafond. Ils auront été politiques dans leur théâtre subversif et leur mise en scène de la confusion des genres. Ce qu’un Frank Sinatra, dans une sentence d’une rare pertinence, appellera « le rock des pédés ». Largement préférable aux crooners machos.

Extrait de Les politiques du rock – Didier Delinotte – Camion Blanc.

The Band la prochaine fois, à l’occasion de la mort de leur guitariste Robbie Robertson. L’ultime valse.

Merci Didier pour cet excellent rappel.