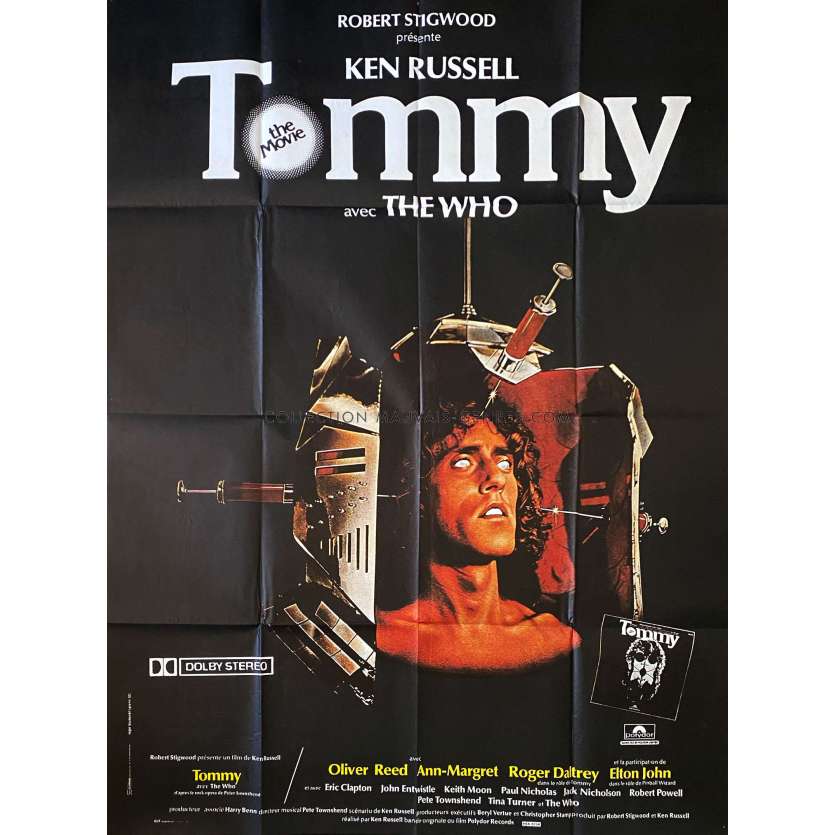

TOMMY SUPERSTAR

C’était il y a 50 ans. Ken Russell mettait en scène Tommy, d’après l’opéra rock des Who. Un film diversement apprécié mais qui reste l’un des plus beaux mariages entre rock et cinéma. Il y aura aussi Quadrophrenia (le film), mais Tommy, avec son parti pris de mauvais goût, son côté baroque et barré et son lyrisme resteront dans l’histoire, ru rock comme du cinéma. Cette chronique, plus longue que d’habitude, est extraite de la biographie consacrée au groupe (1).

C’est le producteur Robert Stigwood qui a récupéré les droits de Tommy et c’est la Columbia qui a accepté de produire le film ; Universal – concurrent de MCA – ayant finalement renoncé comme d’ailleurs Warner Bros, effrayée par la réputation sulfureuse de Ken Russell, l’homme de Stigwood. Columbia s’est entendu avec Ken Russell pour la réalisation, et il a carte blanche pour la distribution, entraînant dans l’aventure son ami et acteur fétiche Oliver Reed, en plus de l’actrice américano- suédoise Ann-Margret et de Jack Nicholson. Lambert et Stamp, les managers, essaieront jusqu’au dernier moment de récupérer les droits par l’entremise de Ted Oldman, l’avocat du groupe, lequel ira même jusqu’à saouler Townshend pour obtenir son paraphe, mais le subterfuge échouera, même si un nouveau procès au long cours va opposer les ex managers à ceux auxquels les droits ont échu. Townshend se montrera intraitable sur ce point.

En 1974, Ken Russell est déjà un cinéaste populaire, auteur singulier d’une demi-douzaine de longs métrages. Il s’est imposé par son style baroque d’un romantisme échevelé – non exempt de provocations et d’outrances – en marge des grands noms du Free Cinema. Ses Devils (film historique sur l’affaire des possédées de Loudun) avait fait scandale en 1971. Il restera comme le metteur en scène spécialiste des biographies de grands compositeurs classiques (Music Lovers ou La Symphonie Pathétique sur Tchaïkovski en 1973, Mahler cette année-là et plus tard Lisztomania avec encore Roger Daltrey), un genre expérimenté dans les années 60 avec des moyens métrages pour la BBC. Déjà, il nous avait livré des portraits très personnels de Prokofiev, Bartok, Debussy ou Isadora Duncan. Townshend s’est tout de suite entendu avec lui, d’abord parce qu’il est un admirateur, ayant particulièrement apprécié son Messie Sauvage, un portrait à sa manière, encore un, du peintre Henri Gaudier-Brzeska. Russell n’est pas ce qu’on appelle un perdreau de l’année et il a déjà eu le temps de marquer le cinéma anglais de son empreinte originale.

Russell n’a pas été le premier sur les rangs, et beaucoup d’autres projets ont capoté, dont un premier scénario écrit par Kit Lambert lui-même, sans parler du producteur Joseph Strick pourtant intéressé de longue date. En outre, Stamp, en dépit de la volonté de Townshend de ne pas céder les droits au duo, avait pris langue avec Michael Carreras, un ponte de la Hammer Films. Ce serait d’ailleurs Carreras qui aurait recommandé Russell. Il décroche donc la timbale et triomphe de cette foire d’empoigne. Il n’est d’ailleurs pas avare de compliments sur Tommy – l’album – qu’il décrit comme « le meilleur opéra moderne depuis le Wozzeck d’Alban Berg » (cité par Roger Daltrey).

Roger Daltrey ne se sent pas prêt et il doute fort de ses présumés talents d’acteur. Il sait bouger sur scène et chanter, certes, mais pas parler et occuper l’espace sur un tournage de film, bien qu’il ait dû tâter des planches au théâtre. Il apprécie néanmoins ce changement d’horizon et la chaleureuse ambiance d’une équipe de tournage le distrait des chausse-trappes et des jalousies d’un groupe de rock, d’autant qu’il n’a pas été épargné par les conflits depuis les plus lointaines origines des Who. Une équipe qui prend ses quartiers à Hayling Island, près de Portsmouth, et Daltrey apprend les rudiments du métier avec des figurants handicapés, ce qui semble s’imposer pour l’incarnation d’un héros sourd, muet et aveugle. Ce compagnonnage inattendu va l’amener à réfléchir sur le handicap et à son insuffisante prise en compte dans nos sociétés. Dans son autobiographie , il évoque longuement l’état second dans lequel il a traversé ce film ; certaines scènes notamment où il se trouvait quasiment en transe, sans aucun souvenir des séquences tournées ; pas plus de la scène de l’Acid Queen Tina Turner que celle où il est enfermé dans un sarcophage avec tour à tour des serpents, puis des papillons et enfin des coquelicots que Russell retiendra au final.

Après une période rapide d’adaptation, Daltrey a les plus cordiaux rapports avec Oliver Reed et entretient des liens affectifs avec Ann-Margret, celle qui joue sa mère à l’écran et a été blessée durant le tournage par un éclat de verre lui ayant valu 21 points de suture. Ken Russell a aussi la particularité de pousser ses acteurs jusqu’au bout de leurs émotions, selon les techniques de l’Actor Studio dont il défend les préceptes. Pas de caméra sur l’épaule avec lui : il tourne à l’ancienne. Mais les débuts de Daltrey dans la carrière sont encore plus difficiles lorsqu’il retrouve toutes ses facultés, et qu’il doit multiplier, sans doublure, les scènes d’escalade sur le mont Keswick ou de deltaplane dans les collines de Marlborough Downs. Avec un sadisme consommé, Russell l’oblige à refaire ces scènes pénibles plusieurs fois, comme s’il voulait le pousser dans ses retranchements. En tout cas, ce tournage est l’occasion pour Daltrey, arrivé à la trentaine, de se réinventer dans un domaine où il ne se voyait pas d’avenir et cela lui ouvre des perspectives, lui qui doute de pouvoir chanter dans un groupe de rock jusqu’à un âge canonique. Même si son ascension dans la carrière sera résistible, il n’en sera pas moins le Frantz Liszt du Lisztomania du même Russell, un an après la sortie de Tommy.

Pour le film – qui sera donc un film musical sans dialogues -, parti d’un budget initial plutôt modeste pour ce genre de production, il atteindra un total de 2 millions de dollars. Russell veut partir de la version orchestrale de Lou Reizner et il fait découvrir à Townshend des œuvres classiques dont le Carmina Burana de Carl Orff. Les deux s’entendent comme larrons en foire, une vraie complicité intellectuelle et, si Russell a entrepris de parfaire son éducation classique, Townshend réussit à attirer son attention sur les enregistrements des Who. L’ambition de Russell est de faire de Tommy une version moderne du Hamlet de Shakespeare, et c’est pourquoi il inverse la situation : ce n’est plus le père qui tue l’amant, mais l’amant qui triomphe du père. Le père assassiné devient ainsi le père spirituel que Tommy voit en rêve, comme Hamlet était hanté par la mémoire de son père, trahi par les siens. Autre modification dans le scénario, l’action se passe après la seconde guerre mondiale, et plus après la première. 1921 a fait place à 1951, soit la génération du baby boom. Townshend était en retard d’une guerre. Les nouvelles scènes imaginées par Russell nécessitent des extensions musicales, mais Townshend tient à ce que l’adaptation reste fidèle au disque. Il peut donc réinvestir le studio de Ramport avec Ron Nevison pour la production. Les enregistrements ont commencé début 1974, et Townshend travaille avec un document en deux colonnes, l’une avec le déroulé des actions, l’autre avec les paroles des chansons.

Sur le film, Townshend est plus que réservé en ce qui concerne la présence des stars recrutées par Russell. Stigwood aura raison de ses réticences en lui faisant observer que le trio de stars engagé vise aussi à se concilier les bonnes grâces d’Hollywood, la carrière de Tommy en dépendant. Finalement, pour Townshend, l’essentiel est qu’ils sachent chanter dans ce qui n’est finalement qu’une comédie musicale. Sur ce point, il se montre optimiste. Il est admiratif du Roger Daltrey acteur, ravi – lui qu’on a souvent dit jaloux et envieux – d’observer la métamorphose cinématographique du chanteur qui prend devant tout le monde une nouvelle dimension. Suivant de près le tournage, il est tout autant enthousiasmé par Tina Turner, Elton John ou son ami Eric Clapton, soit la catégorie pop stars d’un casting de luxe.

En mars et avril 1974, quatre chansons sont donc enregistrées en plus de l’album original, avec une belle brochette de pop stars de l’époque

Après les nouveaux enregistrements, le tournage peut commencer fin avril. Tina Turner chante « The Acid Queen », Nicholson « Go To The Mirror » et Ann-Margret « Smash The Mirror » ; Townshend ne jouant que pour les séquences où le groupe apparaît. La scène de « The Hawker » est tournée dans une église avec des signes et symboles vaudou partout et en la présence d’Arthur Brown, de Clapton et de l’inévitable John Entwistle toujours à l’aise dans le registre iconoclaste. Dans ce culte païen, Marylin Monroe a remplacé la Vierge Marie. Post-moderne, on vous dit. Le tournage durera au total 6 mois, de mars à août 1974. Les Who ont sorti Quadrophrenia en mars 1973, et ils sont occupés par leurs carrières en solo. Leur prochain album ensemble, le médiocre Who by numbers, ne sortira qu’en octobre 1975.

Les dernières scènes de Tommy seront tournées en août 1974 et c’est déjà la récréation. Townshend se mêle à l’un de ces nombreux concours de boisson « à la Guinness » avec Moon et Reed. Il s’est acheté un yacht et a cédé son hovercraft à son père. Désireux d’essayer au plus vite sa nouvelle acquisition, il embarque avec lui ses compagnons de biture. La croisière ne s’amuse pas tant que ça car le yacht est vite désorienté et Moon a formé le projet de regagner la côte à la nage. On connaît ses aptitudes dans ce domaine. Reed part à sa recherche et Townshend trouve préférable d’aller dormir. Il se réveillera avec le fidèle Barney à ses côtés quand le bateau sera pris en charge par le Yacht Club de Portsmouth. Townshend se sent un peu à l’écart de l’effervescence mondaine de Tommy, même s’il se réjouit de la mise en valeur de Daltrey. Il préfère se consacrer, en studio, aux nouvelles orchestrations pour la bande son. Il va d’ailleurs pouvoir innover dans le domaine qui l’intéresse vraiment – le son – puisque Terry Rawlings, leur éditeur musical, le présente à John Mosely, de Command – un studio d’enregistrement ultra-moderne sur Piccadilly Circus qu’il a créé avec Ray Dolby. Un studio ayant déjà adopté le système Dolby, « quintaphonique », sur cinq canaux. La B.O de Tommy sera ainsi l’un des premiers enregistrements sur cinq canaux, mais Townshend, pourtant perfectionniste, en a plus qu’assez et il s’est juré de ne plus travailler sur une musique de film. Serment honoré jusqu’ici.

Il n’en a pas tout à fait fini avec Tommy et son monde cependant et, n’ayant pas apprécié le double jeu de Oldman, serviteur de deux maîtres, il prend un nouvel avocat pour le groupe, Sam Sylvester, lequel leur conseille instamment de trouver un arrangement financier définitif avec Lambert et Stamp, histoire de couper tous les liens. D’autant que Lambert s’en va clamer partout qu’il détient les droits cinématographiques de Tommy et qu’il n’a pas dit son dernier mot. Townshend se dira déçu de Tommy, pas tant du film que de la musique (l’album sortira en mars 1975), faisant trop la part belle aux concessions souhaitées par Ken Russell, un homme de culture classique ne comprenant pas les musiques actuelles. « Quant à l’album, je le trouve assez superflu », écrira Charles Shaar Murray dans le New Musical Express du 29/03/1975. Superflu est le mot. Inutile de se procurer cette pièce montée quand on possède le double album sorti en 1969 (2), un monument, une montagne, un chef-d’œuvre, même s’il est toujours risqué de parler de chef-d’œuvre pour un genre somme toute mineur.

Sur le tournage de Tommy, Moon va se rapprocher de Oliver Reed. Reed qui serait au cinéma ce que Moon est au rock. Opinion discutable, mais ce qui est sûr, c’est qu’une amitié forte va unir les deux hommes. Tout n’aura pourtant pas commencé sous les meilleures auspices. Moon, attiré par sa réputation sulfureuse, va voir Reed dans sa propriété de Broome Hall (Surrey), au bras de sa nouvelle petite amie, Patti Sadler. Comme d’habitude, il se comporte avec le savoir-vivre qu’on lui connaît et Reed et son épouse n’apprécient que modérément ses manières de rustaud déguisé en lord. À telle enseigne que Reed obligera le couple à dormir sur un matelas, dans l’écurie. Mais les choses vont vite s’arranger, l’alcool aidant, et ils vont devenir les meilleurs ennemis pour des concours de boissons où Moon a souvent le dessus. Ils se battront aussi à l’épée, et ce duel fait penser à la bagarre, dans la plus parfaite nudité, entre Reed et Alan Bates dans Love, du même Ken Russell.

Voilà, le film sortira en avant première à dans un cinéma de Leicester Square en mai 1975 avec un budget final de 5 millions de dollars et Ann-Margret obtiendra un oscar. Les Who reprendront la route et sortiront quelques disques, souvent dispensables, privilégiant chacun leurs carrières solo. Quant à Ken Russell, il continuera à faire des films (Lisztomania, Valentino, Au-delà du réel, China Blue…) jusqu’à sa mort en 2011, sans jamais retrouver l’inspiration de ces années-là. Tommy, l’opéra-rock, est devenu un film, unissant la fougue légendaire des Who au romantisme baroque de Russell. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire.

(1) Les Who chantent leur génération. Didier Delinotte. Camion Blanc, 2020

(2) Tommy – The Who – Polydor France et Track Records GB – Mai 1969

Merci, Didier, pour ce rappel important.