DOCTEUR BOWIE ET MISTER JONES

Figure emblématique du rock des années 1970 et 1980, David Bowie – né David Jones – a fait l’objet d’émissions estivales sur France Inter cet été, dues à l’excellent Michka Assayas. L’occasion de reparler du Thin white duke, génie flamboyant pour les uns, fumiste copieur pour les autres. De ses timides débuts dans des groupes mods londoniens au mitan des années 1960 jusqu’à sa mort en 2016 (deux jours après la sortie de Black star, son dernier disque !), histoire résumée d’une sorte de Andy Warhol du rock, ou de Vinci de la pop, c’est encore affaire de goût, de jugement et d’esthétique. L’esthétique, la valeur suprême de Bowie.

On sait très peu de choses de l’enfance et de la prime adolescence de David Jones, Bowie ayant fait litière de tout ce qui peut nourrir les biographes avant que ce ne soit lui-même qui se charge d’écrire l’histoire, dans un narcissisme revendiqué. « Bowie avant Bowie », selon la formule d’Assayas, n’existe donc pas ou si peu.

On sait juste que David Robert Jones est né le 8 janvier 1946 à Londres, dans le quartier populaire de Brixton et dans un milieu familial plutôt classe moyenne (« upper middle class « , comme disent les sociologues de là-bas). On sait aussi que sa mère, d’origine irlandaise, est ouvreuse de cinéma quand son père s’occupe d’une association caritative. Il fait de bonnes études et a une réputation de bagarreur, parfaisant sa scolarité d’un peu de flûte à bec, pour la musique.

La famille déménage à Bromley dans la banlieue sud et le jeune Jones fait de la danse et écoute les 45 tours de rock’n’roll achetés par son père. Il joue du ukulélé et rejoint un groupe de Skiffle alors qu’il est scolarisé dans un lycée technique de Bromley, option musique et design. Son demi-frère aîné lui fait découvrir le jazz ; Mingus et Coltrane, et lui offre un saxophone. On est en 1962 et une bagarre avec son copain George Underwood (qui dessinera par la suite certaines de ses pochettes de disque) lui vaut une pupille éternellement dilatée et des troubles de la vision.

Cela ne l’empêche pas de monter son premier groupe, les Konrads, qui jouent du rock’n’roll sans la moindre originalité. Puis ce seront les King Bees du nom du morceau de Slim Harpo repris par les Stones, début 1964. Jones Junior confie à sa mère qu’il veut devenir une pop star, mais elle, avec son bon sens irlandais, lui fait prendre un job d’électricien alors qu’il quitte le lycée. Malin comme un singe et soucieux de son avenir dans la profession qu’il s’est choisie, Jones fait appel à un homme d’affaires pour qu’il devienne le manager du groupe, un peu comme Brian Epstein pour les Beatles. Celui-ci décline, mais envoie le gamin vers Dick James, son partenaire, qui fait enregistrer au groupe, rebaptisé David Jones And The King Bees, son premier 45 tours (« Liza Jane ») qui paraît en juin 1964. Un flop. Il y en aura d’autres…

Le jeune mod ne se décourage pas et les Mannish Boys (d’après cette fois Muddy Waters) succèdent aux abeilles. Cette fois une reprise de « I Pity The Fool », de Bobby Bland, qui sort en mars 1965. L’apprenti rock star se dit qu’il aurait peut-être plus de chances avec ses propres compositions, et c’est sous le nom d’un troisième groupe – The Lower Third – que sort « You’ve Got A Habit Of Leaving », guère plus chanceux ; l’échec mettant un terme au management Dick James – Leslie Conn.

Jones a 20 ans et il est temps que le succès arrive. Ses débuts dans des clubs attirent l’attention de Ralph Horton qui lui dégotte un contrat chez Pye. Trois singles sortent coup sur coup sous le nom de David Jones, sans le moindre succès. Son nouveau manager lui demande simplement de changer de nom pour qu’on ne le confonde pas avec le chanteur des Monkees, Davy Jones. Ce sera donc Bowie, du nom du Bowie knife utilisé par le trappeur John Bowie, l’arme étant mentionnée dans un roman de William Burroughs.

Pye finit par perdre patience et Bowie en a marre d’être envoyé de Caïphe en Pilate. Il atterrit chez Deram dont le efforts de promotion sont limités. Tristes débuts pour quelqu’un qui se rêve en rival de Mick Jagger. Il rencontre le danseur professionnel Lindsay Kemp qui lui fait découvrir le mime et la pantomime. Ken Pitt, son impresario chez Deram, lui fait réaliser un film de 30 minutes (Love you till tuesday) incluant ses premières chansons. Le film, qui ne sortira qu’en 1984, deviendra un disque, reparu au moment de la Bowiemania en double album sous le titre Images, avec un matériel plus étoffé. En attendant, Bowie se fiance avec la danseuse Hermione Farthingale et ils forment un duo, ou plutôt un trio acoustique avec le guitariste John Hutchinson.

On est déjà début 1968, et les derniers mods ont rangé leurs scooters. L’heure est au Blues Boom et au Freakbeat ou psychédélisme anglais. Viré de chez Deram, Bowie n’a plus comme ressource que de composer des musiques pour des spots publicitaires. En mars 1969, il participe comme mime à une tournée du Tyrannosaurus Rex de Marc Bolan (et Mickey Finn) et c’est enfin le succès en juillet avec « Space Oddity », sorti par Philips en juillet, au moment des premiers pas de Armstrong sur la lune. Du flair, toujours. Space oddity, l’album, sort en novembre, produit par Tony Visconti. Le disque sort d’abord en Angleterre sous le titre Man of word, man of music, avant d’être rebaptisé par Mercury aux États-Unis. Il se marie en 1970 avec la chanteuse américaine Angela Barnett et se sépare de Ken Pitt au profit de Tony De Fries, un requin qui va réinventer Bowie.

Un nouveau groupe d’abord, pop et rock plutôt que psychédélisme, folk et théâtre. Mick Ronson sera le guitariste et Woody Woodmansey le batteur quand Visconti tiendra la basse. The man who sold the world, concept-album sur un thème de science-fiction, sort en novembre 1970 (avril 1971 en Grande-Bretagne). De Fries insiste sur le côté androgyne du chanteur et il donne une interview en robe, alangui sur un sofa, pour promouvoir l’album. Trevor Bolder remplace Visconti à la basse.

Hunky Dory sort en décembre 1971 chez RCA et il regorge de chansons superbes (« Changes », « Oh you pretty thing », « Life on mars »…) sur un univers hollywoodien décadent de starlettes camp et d’acteurs dépressifs. Warhol et Dylan sont convoqués pour une évocation désenchantée du monde de l’art et de la pop music, devenu un cirque luxueux peuplé d’animaux tristes. Succès d’estime dans la presse spécialisée, mais les ventes restent basses. De Fries décide de jouer le tout pour le tour. Il habille Bowie en travesti lunaire et baptise son groupe les Spiders From Mars, le tout dans une fragrance de scandale et d’outrage.

La suite est trop connue pour qu’on ne s’y attarde. Le personnage de Pierrot lunaire sexy s’impose et The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars (sorti en juin 1972) sera son chef-d’œuvre. 11 perles mélodiques qu’on aurait du mal à départager. Du fabuleux « Five Years » au poignant « Rock’n’roll Suicide » en passant par « Starman », « Ziggy Stardust » ou « Suffragette City ». L’été 1972 verra les hit-parades du monde entier se remplir de ces titres et, plus généralement, l’année entière sera son année. Bowie est devenu l’icône du rock décadent, reléguant Marc Bolan et les starlettes du Glam rock à l’oubli. Seuls Roxy Music et Lou Reed pourront lutter.

À l’automne, la tournée américaine est triomphale et Mike Garson prend les claviers. La Bowiemania est à son comble et le beau David relance des groupes comme Mott The Hoople ou les Pretty Things, en même temps qu’il redonne une seconde vie à Lou Reed avec Transformer et à Iggy et les Stooges avec Raw power. Il est prolixe et généreux, écrivant pour les autres et réhabilitant ses idoles de jeunesse tombées dans l’oubli, ou la drogue.

Aladdin sane sort en avril 1973, et il aurait pu aussi bien s’intituler Bowie en Amérique, avec « Panic On Detroit » ou « Drive-In Saturday » ; tous les morceaux ayant été enregistrés en studio aux U.S.A. « The Jean Genie » est dédié à Jean Genet. Ziggy goes to Hollywood, et on sent la fascination de Bowie pour les créatures de l’âge d’or hollywoodien. La tournée mondiale s’achève dans le chaos en juillet 1973 au Hammersmith Theatre où Bowie annonce à son public que c’est la dernière fois qu’il apparaît en concert . Consternation. Il crie publiquement que le personnage de Ziggy n’existe plus et l’album Pin-Ups (octobre), une douzaine de reprises de hits des sixties, n’en finit pas de déconcerter ses fans. On se consolera avec « Rebel Rebel » et son riff diabolique.

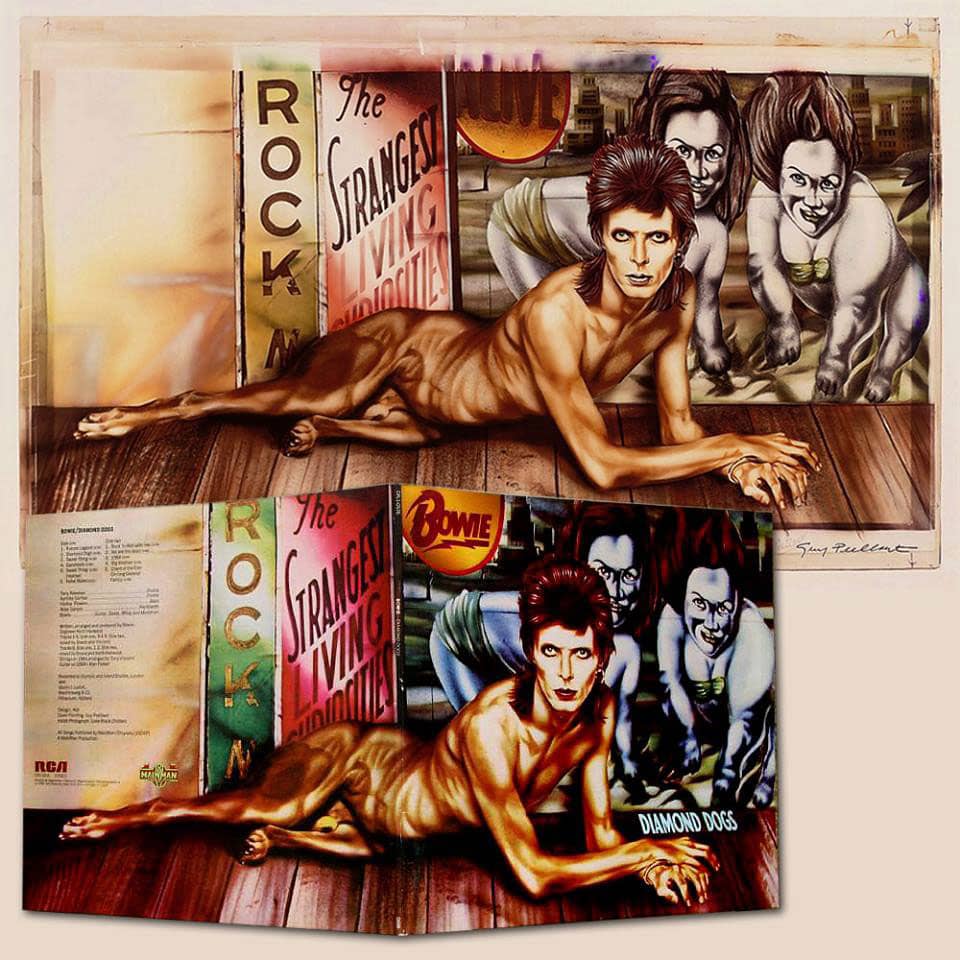

L’année 1974 pourrait être celle de la chute, avec un album raté (Diamond dogs et la pochette de Guy Pellaert) et ce David Live sans grand intérêt. Mais le bonhomme, comme il l’a toujours fait, va savoir se réinventer.

Portrait de l’artiste en soul man, avec Young americans (mars 1975), qui convoque John Lennon (dont il reprend le « Across The Universe »), Luther Vandross et le guitariste de James Brown Carlos Alomar. Ceux qui disaient Bowie déjà fini en starlette évanescente ont le démenti qu’ils méritent. « Fame », écrit avec Lennon, le remet au sommet des charts. Depuis 1974, et au terme de la tournée Diamond Dogs, Bowie s’est installé aux États-Unis. Il tourne le film de science-fiction de David Roeg, The man who fell to earth, et veut en finir avec son passé en se séparant de De Fries qui lui intente un procès. Il tournera aussi dans le Furyo de Oshima, sorti en 1983, entre autres.

Mais Bowie traverse l’Atlantique comme on joue à saute-ruisseaux. Pas en Angleterre, non, mais en Allemagne, à Berlin. C’est la trilogie berlinoise après l’excellent avec Station to station (1976) avec Low et Heroes (1977) puis Lodger (1979). Bowie fraye avec Eno, Kraftwerk et Iggy Pop et choque parfois la presse avec des déclarations embrouillées sortant de lectures mal digérées de Nietzsche ou des exégètes de Buddah. Si les fans avaient pu être déconcertés avec Young americans, ils le sont encore plus avec ces trois albums glaçants, mélange de musique industrielle et de romantisme soul. Avec Lodger, comme le dit Yves Adrien dans Rock & Folk, « Bowie est le locataire du monde », mais on sent qu’il arrive au bout du processus. Il se renouvellera, ce qu’il n’a cessé de faire. Encore un live avec l’excellent Stage (1978), puis c’est Scary monsters à l’aube des années 1980 et le fameux « Ashes To Ashes » où Bowie renoue avec ses totems, William Burroughs et Andy Warhol.

On se doit d’avouer que le reste nous intéresse beaucoup moins. Ses albums des années 1980 et ses quelques hits (« China Girl », « Let’s Dance », « Never Let You Down ») médiocres. Au vrai, les albums se raréfient (3 seulement dans les années 1980) et Bowie a été balayé par les vagues punk et new wave. Il change de genre, encore une fois, en caméléon du rock, avec Black tie / white noise (1993), produit par Nile Rodgers, après s’être commis à la fin des années 1980 avec Tin Machine, un groupe de métal pour une musique expérimentale qui semble ne mener nulle part.

On a enfin du grand Bowie avec Outside, en 1995. Bowie a quitté RCA pour Arista d’abord, puis BMG ensuite. Outside est un concept-album sur des thèmes chers à Burroughs, au polar américain et à la science-fiction (encore). Un album presque parfait qui renoue avec les grandes heures de Bowie, d’autant que Eno coécrit toutes les chansons et que Mike Garson est de retour.

En 1996, c’est à nouveau une tournée mondiale qui passera par Lille (j’y étais). Bowie fête ses 50 ans (déjà!) et le concert est plan-plan. Les albums qui suivent n’ont rien de bien folichons non plus. Il faudra attendre le dernier (Blackstar), sorti deux jours avant son trépas, pour retrouver à nouveau le grand Bowie qui peut enfin s’éteindre, comme l’étoile éponyme, d’un cancer du foie, lui. On citera une chanson, « Lazarus », épitaphe de l’astre mort David Jones, plus connu sous le nom de scène de Bowie.

On a de bonnes raisons pour détester Bowie, dans tout ce qu’il a pu avoir de faiseur, de truqueur, de maniéré, de frimeur et d’enculé mondain. On a aussi toutes les raisons de l’adorer pour son génie musical et poétique, pour sa capacité à se réinventer, pour l’aide qu’il a toujours su apporter à ses idoles déchues. La balance penche nettement vers le positif.

Alors, chapeau bas pour le caméléon sacré, viva Ziggy et thank you, mister Jones !

15 septembre 2022

Merci Didier pour cet excellent rappel.