TOUCHÉS PAR LA GRACE

On devait écrire un livre sur Grace Slick, ex chanteuse du Jefferson Airplane, d’où cette longue introduction. À la place, ce sera Kim Fowley dont nous parlerons la fois prochaine. L’idée de départ était de les fondre dans un seul et unique livre comme reine et roi de l’outrage, un chapitre pour l’un et un chapitre pour l’autre. Ça n’aura pas fonctionné et la belle Grace attendra.

14 ans les Gauloises, comme allait chanter l’autre. Je venais de passer mon Certificat d’études et la guerre des 6 jours faisait rage, sans que je sache exactement de quoi il pouvait bien s’agir. Des Juifs contre une coalition de pays arabes. David contre Goliath.

À la une de Nord-Éclair, le quotidien favori de mes parents, il y avait cette photographie représentant des jeunes chevelus nichés dans un arbre, au beau milieu d’un parc de San Francisco, nous disait la légende.

Il devait y avoir un festival à Monterey, dans le sud de la Californie, avec notamment les Who et les New Animals côté anglais. Le reste, les Américains, on connaissait assez peu mon frère et moi. Otis Redding bien sûr, ça nous parlait, et aussi ce jeune Noir qui jouait de la guitare avec les dents. L’image nous renvoyait à nos bandes dessinées, au cannibalisme et à ces missionnaires qui bouillaient dans des marmites avec des indigènes dansant autour d’eux.

La Californie nous importait peu et nous en étions restés à Londres, à Liverpool et à New York avec des groupes comme le Lovin’ Spoonful ou les Young Rascals. La Californie, c’était encore pour nous le Surf et les Beach Boys. Autant dire un autre monde ensoleillé et hédoniste, loin des murs de brique rouge et des cieux de suie constituant le décor des photographies de nos héros de l’époque. Vu de nos quartiers avec ses usines textile et ses courées, l’identification était bien plus facile. Le soleil, c’était pour les vacances sur la côte, quand il ne pleuvait pas.

La photographie renvoyait à un court texte en pages intérieures où un échotier évoquait l’été de l’amour et le mouvement hippie qu’on connaissait par ici par le « San Francisco » de Scott Mc Kenzie ou le « Let’s Go To San Francisco » des Flower Pot Men, plus un Johnny Hallyday qui s’était mis à revêtir des tuniques bariolées ou des vestes à brandebourgs, Ronnie Bird dont les chansons dérapaient parfois vers un psychédélisme sucré et Antoine, le Dylan français comme nous le surnommions de façon à peine péjorative.

À Bouton rouge, l’émission de Pierre Lattès, on avait pu voir un petit film avec le Jefferson Airplane en concert. Un court extrait de leur passage à Monterey que l’animateur commentait avec enthousiasme. Il nous parlait d’abondance d’autres groupes de cette nouvelle scène de San Francisco et on essayait de retenir les noms. Leurs disques étaient introuvables en tout cas dans la boutique de l’électricien accessoirement disquaire chez qui nous avions pris l’habitude de nous fournir en 45 tours.

Faute de grives, on mangeait des merles. Des groupes vaguement psychédéliques qui plaçaient des titres dans les hit-parades en France, même à des rangs très éloignés. Ainsi avait-on pu connaître le Dead Sea Fruit ou 1910 Fruitgum Co, entre autres. Un ersatz, un succédané, en attendant mieux.

Ce mieux finit quand même par arriver par la grâce d’un copain de mon frère qui trafiquait des disques à la récréation. L’album s’appelait After bathing at Baxter’s (titre incompréhensible pour nous et nos pauvres notions d’Anglais) et la pochette représentait un avion antédiluvien aux couleurs du drapeau étoilé survolant un paysage de cauchemar industriel parsemé de déchets de la société de consommation : boîtes de conserve, bouteilles cassées, poubelles copieusement garnies et slogans publicitaires crachés par des néons criards.

Le disque se laissait écouter, avec de longues suites un peu folk zébrées d’éclairs électriques. La chanteuse était belle, d’après les photos qu’on avait pu voir d’elle, seule femme entourée d’une palanquée de chevelus affichant des sourires las. Des hippies, nous avait-on dit. Soit des jeunes gens qui rejetaient la société de consommation et ses institutions, pratiquaient l’amour libre, militaient contre la guerre du Vietnam et se cherchaient d’autres valeurs du côté de l’Inde, de ses gourous et de ses Ashram. Peace and love, avions-nous retenu de ce côté-ci de l’Atlantique, sans trop comprendre d’où venait tout cela et vers où cela pouvait bien aller. Que jeunesse se passe, comme disaient nos professeurs et nos parents, pas spécialement bienveillants à leur égard.

Mais à l’été de l’amour avait succédé l’automne de la haine et on avait pu voir dans un reportage à la télévision que les drogues dures avaient envahi les rues de San Francisco, charriant avec elles délinquance et violence. C’était sur l’air du « bien fait pour eux » où des commentateurs ravis constataient avec bonheur qu’on ne révolutionnait pas si facilement les lois d’airain du capitalisme, les traditions et les modes de vie.

En Grande-Bretagne, on avait Cream, les Move, les Yardbirds et quelques groupes qui, sans relayer le catéchisme hippie, étaient proches d’eux par un rock électrique et brumeux où l’effet des hallucinogènes se faisait sentir. Un autre espace-temps qui reléguait les hits de la Pop music à la préhistoire. Même les Beatles et les Stones s’y étaient mis. San Francisco avait détrôné Londres.

Des journaux sérieux nous parlaient des influences du Raga indien, de la musique atonale et du Free jazz. On ne connaissait pas tout ça. Tout juste savait-on que le Jefferson Airplane avait triomphé à la Roundhouse de Londres avec les Doors, un groupe de Los Angeles dont le chanteur choquait par ses provocations et ses outrages.

On commençait à lire les longs reportages d’un Alain Dister à San Francisco dans Rock & Folk et il nous faisait découvrir un univers qui n’avait rien de commun avec le nôtre, lycéens découvrant à la fois le rock progressif, le gauchisme avec Mai 68 et le sexe avec des revues lestes qu’on s’échangeait entre les cours. Dister nous parlait de la Mime Troup, des Diggers, du Fillmore, du Grateful Dead, des Merry Pranksters, de Ken Kesey, du LSD et de Timothy Leary. Autant de noms à retenir comme autant de sésames nous permettant d’ouvrir les portes d’un monde nouveau.

Mais les mouches que nous étions avaient changé d’âne, pour reprendre une métaphore rugbystique qui nous avait beaucoup plus. Les hippies appartenaient déjà au passé et, aux groupes de San Francisco, nous préférions maintenant ceux de Los Angeles ou de Detroit.

En Angleterre, le Blues Boom avait mis au rebut le psychédélisme et le Hard-rock nous vrillait le cerveau avec des riffs assassins. Du Jefferson Airplane, on s’était détaché sauf à suivre la chronique mondaine de Laurel Canyon où il se disait que la belle Grace Slick se partageait entre Spencer Dryden, son boy-friend légitime, Paul Kantner, son amant de toujours, et David Crosby, l’ex Oyseau de Crosby, Stills & Nash. Un beau tempérament.

Avec les premières paies de mon frère, j’avais acheté un album live dont la couverture était le pendant du Beggar’s Banquet des Stones. Bless its pointed little head, une photographie de fin d’orgie où on n’avait pas servi que de l’alcool. L’album était bon, sans plus, meilleur en tout cas que ce Blows against the empire qui, à la même époque, me laissait dubitatif.

Il n’était question que de super-groupes et l’Airplane, à sa manière, en était devenu un. Ils étaient parmi les vedettes de Woodstock et le groupe s’était fendu d’une longue suite où on avait du mal à distinguer des bribes de « Won’t You Try », de « Saturday Afternoon » et de « Martha ». Un pot pourri psychédélique à haute teneur liturgique et une performance à saluer.

Au tournant des années 1960 et 1970, le groupe incarnait plus que tout autre la contestation politique aux États-Unis et Volunteers le prouvait avec brio. « Volunteers », « We Can Be Together »… Tout portait à la révolte contre l’empire, à la subversion et à la rébellion. L’Airplane, après avoir volé haut dans le ciel, s’écrasait contre Nixon et son monde, se saisissant des réalités politiques et sociales du pays dans le bruit et la fureur électriques.

Mais on savait que les membres du groupe, au début des années 1970, se la coulaient douce dans les quartiers chics de L.A. Seul un Daniel Vermeille dans Rock & Folk entretenait encore la flamme, mais les albums n’avaient plus l’étincelle. Il y avait un Worst of… qui aurait pu s’appliquer à une compilation de leurs disques de l’époque. Mieux valait encore se brancher sur Hot Tuna, groupe parallèle à l’Airplane avant le Jefferson Starship, de sinistre mémoire.

Si 30 seconds over Winterland avait encore du chien, une sorte de dernier tour de piste d’un groupe à bout de souffle, le Jefferson Starship allait incarner, côté américain, la boursouflure et la grandiloquence d’un rock prétentieux englué dans la pompe qu’allaient dynamiter les Punks.

Restait Grace la grande. Ses frasques et ses excès dont Creem ou Rolling Stone tenaient encore la chronique. Des pages musicales aux faits divers. Grace ivre, Grace victime d’un malaise dans sa baignoire, Grace scandaleuse…

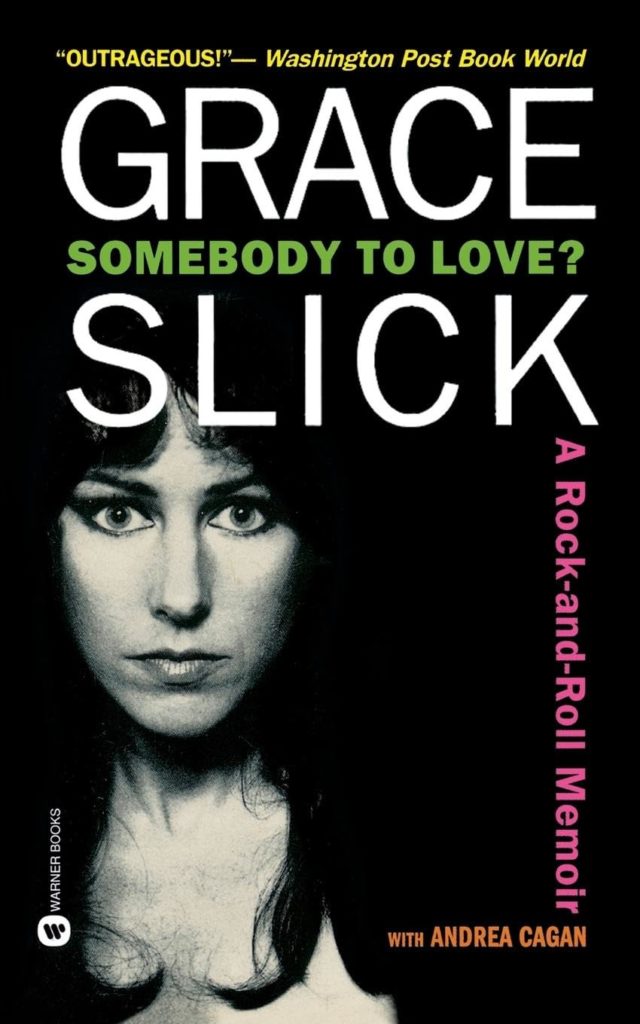

Mais, derrière la légende noire qu’on commençait à écrire se cachait aussi une personne attachante, drôle et lucide. C’est cette Grace-là que ce livre essaiera de faire vivre. L’une des femmes les plus brillantes – avec Janis Joplin, Marianne Faithfull , Patti Smith ou Joni Mitchell – d’un univers masculin qui a toujours relégué les filles du rock au rang de groupies, de sorcières ou de foldingues.

On oubliera facilement ses 85 ans car Grace Slick, par sa beauté, sa pétulance et son talent, aura contribué comme personne à conjuguer le rock au féminin et, ne serait-ce que pour cela, Grace lui soit rendue.

7 mars 2024

Lorsque je suis arrivé à New York pour la première fois en août 1969, mon ami m’a emmené faire un tour à Central Park où, à notre grande surprise, le Jefferson Airplane donnait un concert gratuit … mon premier concert en Amérique. Tout le monde y parlait de Woodstock qui allait se passer quelques jours plus tard, et nous avons acheté nos billets pour que j’y passe mon tout premier week-end aux États Unis. La voix de Grace Slick nous réveillant pour écouter de la « morning maniac music » reste inoubliable. Une semaine après Woodstock, j’ai pris un bus Greyhound pour San Francisco où je suis arrivé 4 jours plus tard. J’ai fini par jeter mon billet de retour sur le charter qui devait me ramener en France deux mois plus tard, et j’y suis resté plus de sept mois. Je passais mes weekends au Fillmore West, Winterland, et Family Dog, où j’y ai vu le Jefferson Airplane aux environs d’une vingtaine de fois, parfois même avec Grateful Dead, et parfois dans des concerts gratuits sur toile de fond politique contre la guerre du Vietnam. L’importance que Jefferson Starship en général, et Grace Slick en particulier, avaient durant cette période troublée de la jeunesse américaine durant les années soixante ne peut être sous-estimée, quelle que soit la façon dont ils se sont séparés dans les années 70. Merci, Didier, pour ce rappel important.