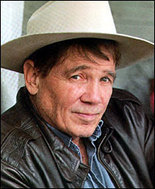

JAMES LEE BURKE : LOUISIANA BLUES

C’est sûrement l’auteur de polar le plus fascinant. On connaît, après le film du regretté Bertrand Tavernier, Dans la brume électrique avec les soldats confédérés (le film s’appelle simplement Dans la brume électrique) avec le détective Dave Robicheaux assailli par des visions de fantômes d’officiers de la guerre de sécession se mêlant au lynchage d’un prisonnier noir. Mais James Lee Burke, c’est une quarantaine de romans dont une bonne dizaine font déjà figure de classiques de la littérature policière. Portrait de Burke, et de Robicheaux.

Dave Robicheaux est un policier (shérif adjoint) de la paroisse de New Iberia (à la Nouvelle-Orléans). C’est un ancien alcoolique qui suit toujours les réunions des alcooliques anonymes. Il est aussi devenu catholique depuis son retour du Vietnam où, conscrit, il a accumulé des visions atroces et vu mourir ses frères de guerre. Il a épousé une ex bonne sœur, Mélanie, qui a dû fuir la guerre au Salvador et a eu une fille d’elle, Alastair (qu’il s’obstine à appeler Al, malgré ses protestations ), devenue une universitaire appelée à devenir romancière.

Voilà pour la famille. Au rang des amis, il y a surtout Cletus « Clete » Purcell, un ancien du Vietnam comme lui révoqué de la police et devenu détective privé. Clete est alcoolique, fanfaron, exubérant, et grande gueule quand Robicheaux est un taciturne plutôt discret mais parfois pris de colères dévastatrices et incontrôlables. C’est à peu près tout ce qu’il a pour amis, à part sa collègue avec laquelle il s’entend comme larrons en foire. Mais ça reste professionnel. C’est un solitaire, un mystique qui porte les péchés du monde et toujours en quête d’une impossible rémission. Sa seule consolation est sa petite famille, son chat Snuggles et un raton-laveur domestique ; les deux bêtes mangeant à la même gamelle .

Robicheaux défend les faibles et les opprimés, les Noirs du vieux sud toujours méprisés malgré les droits civiques et Black lives matter, les prostituées considérées comme de la marchandise sur pattes et prêtes à l’emploi, les pauvres, les paumés et les fous ; tous les martyrs du rêve américain se traînant sous le joug d’un système de prédation qui privilégie les salauds et leurs larbins. Il mène des enquêtes au long cours où des tueurs sadiques et des psychopathes s’acoquinent avec des magnats du pétrole ou de l’immobilier qui tiennent les politiciens locaux par les couilles pour mettre la ville en coupe réglée. C’est là sa vocation et sa raison d’être, en chevalier d’un autre temps parti à l’assaut du mal, même si c’est vider l’océan à la petite cuiller.

Robicheaux et Burke sont quasiment frères. Burke est né à Houston (Texas) en 1936. Il a passé son enfance dans la Gulf Coast (entre Texas et Louisiane) du côté de Galveston et de Lake Charles. Son père est ouvrier dans une raffinerie et la famille est pauvre. Il est scolarisé pendant la seconde guerre mondiale dans une école catholique et poursuit ses études d’abord à l’université de Louisiane puis à celle de Missouri Columbia, section arts, littérature et journalisme. C’est à l’université qu’il rencontre Pearl, une Chinoise de Pékin qui a dû fuir le communisme. Ils se marient en 1960 et auront une fille du nom de Alastair, romancière elle aussi (tiens donc!).

Avant d’écrire, il fait tous les métiers, tour à tour ouvrier de raffinerie (comme son père), routier, journaliste, garde forestier, assistant social et professeur d’anglais. Après la publication au début des années 1970 de ses premiers romans, des polars littéraires de facture assez classique, il enseigne dans la décennie suivante la littérature (ou plutôt les techniques littéraires connues aux États-Unis sous le nom de « creative writing ») à l’université de Wichita (Kansas). Voilà pour la biographie express, le curriculum vite fait, comme on dit.

Ses premiers vrais polars datent de cette époque et on retiendra (sélection tout à fait arbitraire) The neon rain – La pluie de néon – en 1988 (sorti en France chez Payot & Rivages en 1996), Black Cherry Blues en 1992, Dans la brume électrique avec les soldats confédérés l’année suivante ou encore Creole Blues, paru en 2002. Liste bien sûr non exhaustive mais tous les polars de Burke valent le déplacement. Outre la série Robicheaux, il y a aussi la saga Holland avec une douzaine de romans consacrés à une famille du deep south et plusieurs recueils de nouvelles.

Bref, on a à faire avec un forçat de la littérature, un polygraphe inspiré qui passe ses journées à écrire, de 7h du matin jusqu’en fin d’après-midi. Une discipline que s’imposent beaucoup d’écrivains américains, de Faulkner à Steinbeck en passant par Henry Miller (il ne faut pas se tromper, Burke est de cette trempe). Un véritable métier qui ne souffre ni le dilettantisme ni la médiocrité.

La nuit la plus longue (The tin roof blowdown), sorti en 2007 toujours chez Payot & Rivages (comme quasiment tous ses romans) est certainement son plus grand livre. Le personnage principal en est l’ouragan Katrina (qui succède à l’ouragan Rita) et ses ravages accablant les populations les plus fragiles dans une rare incurie des pouvoirs publics locaux comme du gouvernement Bush. Des villes englouties, des gens affamés, des noyés par centaines, des épidémies et autres fléaux avec, en prime, tous les petits truands transformés par les circonstances en pillards et en détrousseurs de cadavres. Une vision hallucinée du Bayou peinte par un Jérôme Bosch qui aurait connu Géricault.

Burke fait sans cesse revivre la vieille Nouvelle- Orléans dans ses pages, celle qu’il a connue avec Clete Purcell, emplie et riche de ses touristes, de ses truands, de ses flics pourris et de ses putains, mais à l’ancienne, lorsque restait un peu d’humanité dans toute cette foule haute en couleurs. Le crack a fait des ravages, autant que les ouragans, transformant des camés et des petits dealers en fous furieux n’hésitant pas à se livrer aux pires atrocités et à vider des chargeurs sur les flics.

Dans La nuit la plus longue, on suit une nouvelle enquête de Robicheaux qui se demande pourquoi et par qui ont été tués deux Noirs dans une barque, le troisième étant en cavale. Pas des anges car convaincus de viols et de pillages, mais le troisième finira par s’amender et par expier. En bon catholique, Burke croit en la rémission, au pardon et à la rédemption. L’auteur de la fusillade n’est pas celui qu’on pense et, entre industriels véreux, notables peu scrupuleux et petits criminels ordinaires, Burke nous mène sur la piste d’un tueur psychopathe, trop malin pour avoir laissé la moindre trace sur un casier judiciaire. Une sorte d’incarnation du mal et d’épitomé de la nature humaine dans tout ce qu’elle peut avoir d’abjecte.

Le personnage est-il d’ailleurs encore humain ou l’a-t-il jamais été ? Burke le considère tour à tour comme une chose à ignorer et comme une entité maléfique, une sorte de démon dans la tradition du sud profond, l’autre face des prédicateurs fous à la bible toujours déployée. Car, on l’a compris, Burke croit au mal, pas au mal relatif aux racines sociales ou familiales, mais au mal ontologique, absolu, au mal essentialisé, au mal radical. Pour lui, Freud et la psychanalyse ne peuvent rien contre ce genre de pervers ignominieux et c’est du côté de la théologie qu’il faut chercher des explications, sans aucune chance de ramener du côté de l’humanité des êtres définitivement perdus.

On pense aussi à Dans la brume électrique avec, dans le film de Tavernier avec le grand Tommy Lee Jones en Robicheaux (c’est désormais avec ce physique qu’on l’imagine). On est révulsés devant le personnage de Balboni interprété par John Goodman, sybarite violent et pervers, mais c’est un ancien flic ripoux d’origine française qui atteint la quintessence du mal, une face de rat à moitié chauve dont le jardin est jonché de victimes qu’il a enlevées, séquestrées, violées et tuées.

On a parlé de James Lee Burke comme le Faulkner du polar, et ce n’est pas un cliché. Outre des intrigues infiniment complexes et merveilleusement construites, il a un style flamboyant, d’une exquise beauté et ses descriptions, même si on n’est pas passionnés par le nature writing, sont fascinantes, tant le vocabulaire est riche et les métaphores toujours saisissantes de vérité. Notre homme est aussi philosophe, ou métaphysicien. Quant aux personnages, des familiers aux caractères les plus secondaires, tous sont inoubliables et tous laissent des traces grâce à quelques traits pittoresques et drôles, car Burke est tout sauf sinistre et il y a toujours chez lui un humour sous-jacent fin et discret.

On parle depuis trop longtemps de polar métaphysique à propos de tout et de n’importe quoi. Seul David Peace côté anglais et James Ellroy aux U.S.A peuvent rivaliser sur ce plan, mais là où Peace a laissé beaucoup de son génie au Japon et là où Ellroy s’est perdu dans un monde cynique et dépravé, ivre de sa propre mégalomanie, Burke ne perd jamais de vue la dimension humaine de son œuvre, une humanité livrée en permanence aux forces du mal, à la cupidité et à l’orgueil, mais infiniment résistante et sans cesse tirée vers le bien, zébrée d’éclairs de bonté.

Burke croit au mal, mais aussi à la rédemption, et c’est en cela qu’il est grand et que ces romans ont parfois la force des récits bibliques. Un Christ ravagé qui aurait pleuré en voyant sa propre création.

La nuit la plus longue – James Lee Burke – Payot & Rivages

10 août 2021

Merci pour cette introduction. Je ne connaissais pas.

J’adore cet écrivain. il y a une ambiance dans ses romans, on sent presque la moiteur de la Louisiane et l’odeur du poisson frit et du riz cajun.