COUP DE REVOLVER AU CŒUR DE L’ÉTÉ

Il y a 55 ans, les Beatles sortaient Revolver, pour moi le plus grand disque de la pop music (avec le Forever changes de Love et Astral weeks de Van Morrison). Explorant les pistes déjà explorées dans Rubber soul et moins monument / chef-d’œuvre pièce montée que Sergeant Pepper’s, c’est l’album parfait qui marque le vrai commencement de l’ère psychédélique.

Sorti le 5 août 1966 en Grande-Bretagne, Revolver a été enregistré du 6 avril au 17 juin aux studios E.M.I, produit par Sir George Martin assisté de Geoffrey Emerick comme ingénieur du son. « Paperback Writer » était sorti début juin en Grande-Bretagne, n°1 comme à chaque fois. Un E.P avec le superbe « Rain » et deux chansons de Rubber soul : « Words » et « Nowhere Man ».

À l’été 1966, les Beatles, en tournée aux États-Unis, ont été au cœur de la polémique avec le fameux « nous sommes plus célèbres que le Christ » lancé par Lennon dans une conférence de presse organisée par Tony Barrow. Il se justifie maladroitement en prétextant que la phrase a été sortie du contexte et qu’il constatait simplement que les salles où le groupe se produit sont pleines quand la plupart des églises sont à moitié vides. Au Texas et dans les états du sud, d’immenses autodafés voient brûler disques, t. shirts et effigies des Fab Four dans des rassemblements où on s’attend à voir passer les chevaliers du Ku-Klux-Klan. Le retour à Londres s’effectue dans la confusion et le groupe décide sitôt après d’arrêter la scène, leur musique devenant trop sophistiquées pour être jouée en concerts et leur sécurité n’étant plus assurée. C’est donc le Candlestick Park de San Francisco qui les voit triompher une dernière fois, le 29 août, au terme d’une tournée commencée à Chicago au début du mois.

Revolver venait de sortir, un disque qui déconcerte le public rock tant les sonorités sont nouvelles, les mélodies complexes, les textes énigmatiques et les arrangements sophistiqués dans une production incroyablement inventive. Rubber soul , en décembre 1965, n’était déjà plus la collection de hits qui caractérisait les albums des Beatles, mais Revolver va plus loin et c’est parfois la notion même de chanson qui est remise en question. 14 titres dont 3 de Harrison – soit une de plus que sur Rubber soul où il avait vraiment révélé ses talents de compositeur – et 11 signées Lennon – Mc Cartney, la signature la plus prestigieuse du monde du rock.

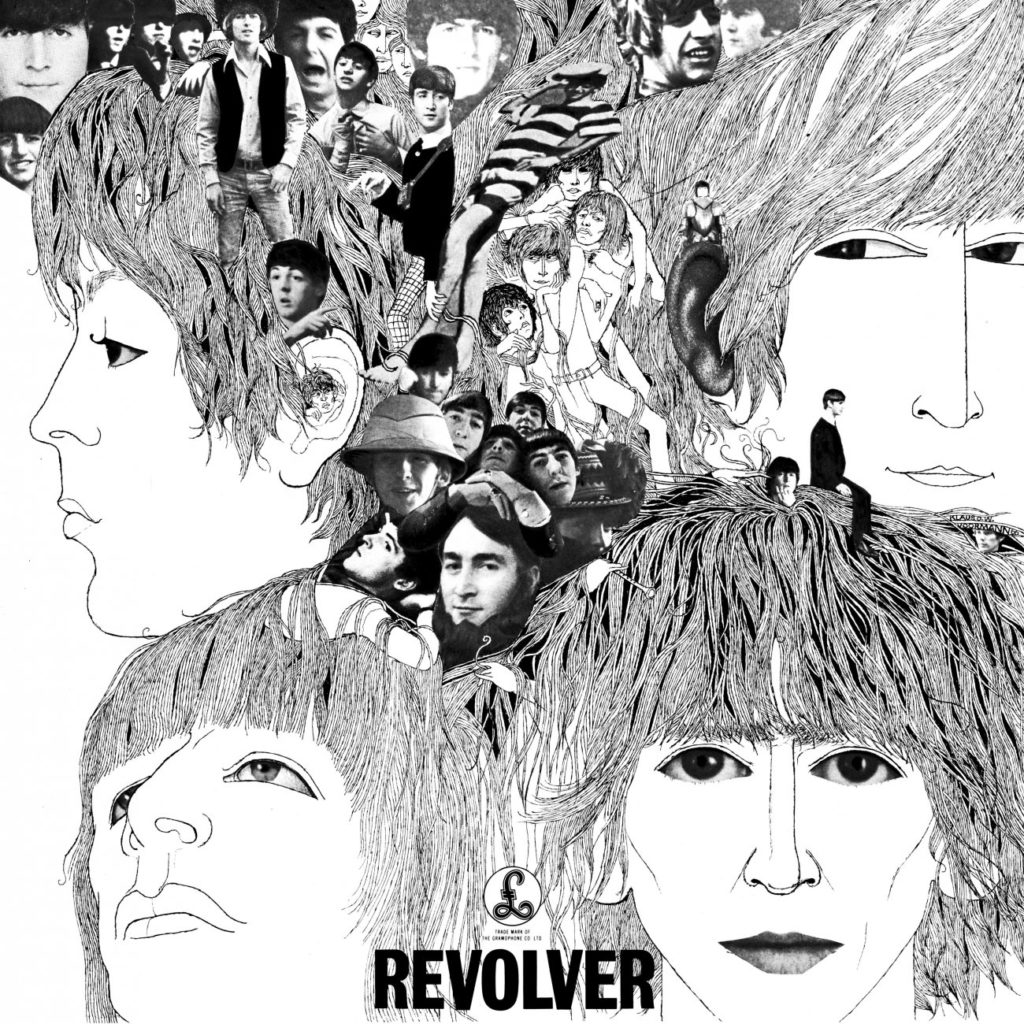

La pochette est l’œuvre de l’allemand Klaus Voorman, s’inspirant du peintre Audrey Beardsley pour proposer un dessin où les 4 visages sont reliés par l’enchevêtrement des cheveux au milieu duquel on peut voir un pêle-mêle de photos des membres du groupe. Style nouilles psychédéliques. Voorman est un compagnon de la première heure, du temps des tournées du groupe à Hambourg quand le groupe jouait au Star Club ou au Bambi au milieu des marins, des voyous ou des prostituées. Il va remplacer plus tard Tom Mc Guinness au sein de Manfred Mann avant de rejoindre le Plastic Ono Band de Lennon – Ono lorsque sonnera la fin du rêve.

1966 avait été une année particulièrement foisonnante en albums splendides. D’abord, en mai, le Aftermath des Rolling Stones, plus grand album du groupe à mon sens puis le Pet Sounds des Beach Boys, véritable manifeste de pop psychédélique bourré de mélodies divinement ciselées par un Brian Wilson en état de grâce, les pieds dans le bac à sable et la tête dans les étoiles. Seuls les Kinks pourront suivre avec leur Face to face puis le Lovin’ Spoonful avec Hums of the Lovin’ Spoonful et enfin les Byrds avec 5th dimension, à l’automne. Plus bien sûr le Dylan de Blonde on blonde. C’est un été hors du temps où la suprématie du Swinging London et du British Beat commence à se voir contestée par la Californie du Folk-rock à Los Angeles (Byrds, Love, Buffalo Springfield) et, surtout, de l’Acid rock à San Francisco (Jefferson Airplane, Grateful Dead). Si le Troubadour de Los Angeles a pu être pendant quelques semaines l’épicentre de la révolution pop, c’est maintenant le Fillmore et Haight Ashbury, à San Francisco, qui en sont le point de mire.

À Londres, dans le Londres d’après la World cup 66, la scène pop n’est pas des plus confraternelles ; les médisances vont bon train et les jalousies sont tenaces. Si la presse spécialisée – New Musical Express et Melody Maker pour une fois d’accord – salue l’album, Ray Davies, interviewé sur le sujet par Disc & Music Echo un an plus tard, dira que Revolver est inégal et que son avis est mitigé, saluant de grandes réussites mais considérant « Yellow Submarine » stupide ou « Taxman » faible. Pete Townshend et les Who tirent sur tout ce qui bouge et les Small Faces de Steve Marriott sont aussi mal embouchés. Les mods n’ont pas seulement l’ambition de supplanter les rockers, ils s’en prennent aussi à ce qui fait déjà figure d’institutions : Beatles et Stones en tête.

Malgré tout le respect que nous a toujours inspiré le chanteur des Kinks, on s’inscrit en faux contre ses jugements péremptoires et injustes. « Yellow Submarine » n’a rien à avoir avec les « Hello Goodbye » ou « Ob-la-di Ob-la-da » de sinistre mémoire. C’est une sorte de chanson de marin psychédélique où la voix de Ringo fait merveille. Quant à « Taxman », c’est une composition étonnante où Harrison mêle déjà le sitar d’un Ravi Shankar avec la musique hypno-répétitive new-yorkaise d’un Terry Riley, même si le texte, manifeste anti-impôts, est parfaitement crétin.

De Harrison, on trouve aussi le moins réussi «Love You Too », même si les influences indiennes relevées au LSD donnent une sonorité originale à un titre pas tout à fait à la hauteur du reste. « I Want To Tell You », en revanche, est brillant, à la fois enjoué et mélancolique. Doux amer, avec ce définitif « I got time » qui semble prononcé dans l’infini du temps et de l’espace.

Même si le reste est signé des deux, on reconnaît facilement les chansons de Mc Cartney et celles de Lennon. On a toujours dit que Mc Cartney était plus mélodique et Lennon plus rythmique. C’est à moitié vrai.

Commençons par Popaul. Certains ont taxé « Eleanor Rigby » de musique de chambre du XX° siècle mais cette histoire de mariage raté dans une Angleterre à la Lewis Carroll est un délice mélodique qui rendrait des points à Bach. « Here There And Everywhere » est beau à pleurer avec cet entrelacs de voix et cette mélodie triste qui côtoie le sublime. Sur la seconde face, « Good Day Sunshine » n’a pas ces qualités, mais on peut y voir un hit vivifiant et joyeux. « Got To Get You Into My Life » pourrait avoir été créé par Sam & Dave ou Otis Redding. Un déluge de saxophone et un Mc Cartney qui se souvient avoir été un fan de Little Richard. Un classique soul. Quant à « For No One », c’est sa plus belle chanson du disque et pas loin d’être la meilleure, avec l’histoire de cet homme qui rentre chez lui après que sa femme l’ait quitté. Le solo de clavecin est du Mozart et le cor d’harmonie magnifie une chanson céleste, cruellement belle.

Pour Lennon, c’est d’abord « I’m Only Sleeping », sa voix paresseuse et son solo de guitare, comme une sieste sous LSD ou un hymne au sopor. Infiniment riche et profond. « She Said She Said » ne le cède en rien et l’anecdote est connue d’un Peter Fonda qui aurait dit aux Beatles qu’il savait ce que cela faisait d’être mort, sans doute après un mauvais trip d’acide. « No no no you’re wrong », lui répond Lennon pour une merveille issue de l’inconscient où la Rickenbacker de Harrison tient la place royale. Mais c’est avec « And Your Bird Can Sing », morceau sous-estimé mais pourtant fulgurant, que Lennon est à son zénith. Là aussi, la Rickenbacker de Beatle George part en roue libre sur un joyau, une dentelle qui unit le rythme le plus excitant à la mélodie la plus fine. Des Flamin’ Groovies de la dernière heure s’en souviendront. Le docteur Robert désignait à l’époque n’importe quel médecin complaisant prêt à prescrire des substances prohibées. Le docteur Robert a sûrement dû leur faire des ordonnances à rallonge, mais la chanson éponyme a du nerf et du chien. Du Lennon sans fioritures. Contrairement à « Tomorrow Never Knows » et toute la mythologie qui a accompagné ce morceau majestueux et sombre : des bandes magnétiques à l’envers jusqu’au fameux « Paul is dead » façon subliminal. La rencontre entre le meilleur de la musique expérimentale (Stockhausen ou Varese) avec le meilleur de l’acid rock pour une sorte d’hymne trouble de la génération hippie. Prodigieux, miraculeux même, pour un titre qui serait dû à un lapsus de Ringo Starr.

Inutile de préciser la part prise par George Martin, sorcier des studios rompu à toutes les musiques, son travail sur le son et ses trouvailles géniales. Car les techniques de studio datant de Revolver vont vite être adoptées par tous les courants pop, du psychédélisme anglais à l’acid rock américain en passant par le rock progressif, de Pink Floyd à Zappa en passant par Soft Machine.

J’ai acheté ce disque à l’âge de 12 ans, et c’est l’un des premiers que je me suis procuré avec mon maigre pécule de l’époque. C’est le seul album de ma discothèque que j’ai dû racheter trois fois, tant il était régulièrement usé jusqu’à la corde. Certainement l’album que j’ai le plus écouté de toute ma vie et à l’origine de ce qui a presque tenu de la dévotion pour un groupe admirable.

All together now : we love you Beatles, oh yes we do ! Forever.

6 août 2021

Bon je vais re-écouter cet Album

… dont tu parles si bien et qui m’a toujours questionné …. sauf Taxman qui me fait le même effet que « Why we dont do it in the road » du Double Blanc …. dont je suis très fan car pas très cultivé dans ce domaine …

bien meilleur que le double blanc, enfin c’est mon avis (et je le partage)

Merci pour cette analyse juste et bien écrite. J’avais 19 ans, et j’ai acheté l’album en Angleterre la semaine de sa sortie. Merveilleux souvenirs … tout était nouveau.