NOTES DE LECTURE (20)

ROBERT A. HEINLEIN – ÉTOILES GARDE À VOUS ! – J’ai Lu.

Curieux roman que ce classique de la science-fiction, paru en 1959 et visionnaire, pour le moins qu’on puisse en dire. Si, comme on sait, toute prévision est difficile surtout en ce qui concerne l’avenir, Heinlein se lance et n’hésite pas à nous décrire le monde, ou plutôt l’univers, à la fin de notre siècle, 100 ans après une guerre atomique qui a détruit la terre.

À l’époque, en 1987, l’axe États-Unis – Angleterre – URSS se battait contre la Chine et l’arme atomique avait été utilisée. Le traité de New-Delhi avait mis fin aux hostilités, mais l’humanité était réduite à des hordes ultra-violentes qui terrorisaient les cités. L’armée avait mis bon ordre à tout cela, les militaires coalisés de tous les pays ayant accédé au pouvoir politique. Ils sont les seuls citoyens de ce monde terrifiant et, à ce titre, bénéficient seuls du droit de vote ; les civils étant condamnés à raser les murs et à rester cantonnés aux tâches de production.

Un univers terrifiant, en tout cas pour nous, pas spécialement pour Heinlein dont la philosophie – ou celle du narrateur mais on le sent présent à ses côtés – est une glorification des valeurs militaristes (fraternité d’arme, loyauté, héroïsme) qui prennent le pas sur les notions humanistes d’égalité, de solidarité, de justice. La loi et l’ordre, et surtout pas les bon sentiments démocratiques et encore moins les utopies libertaires. En cela, Heinlein, qu’on dit libertarien, a tout d’un fasciste pour qui la force et la brutalité triompheront toujours de la raison, de la morale et de l’esthétique.

Pourquoi donc parler d’un tel livre, pas vraiment notre tasse de thé ? C’est un livre de polémologie – fiction ou, si on préfère, un roman de guerre de l’ère post-atomique. C’est l’histoire de Johnny Rico et de son parcours militaire au sein de l’infanterie spatiale, les Starship troopers, le titre original et celui du film par ailleurs médiocre qui en a été tiré par Paul Verhoeven.

Passé un premier chapitre qui narre une scène de guerre hallucinante, on a droit à l’ascension du soldat Rico, de sa préparation militaire à ses plus hauts faits d’arme qui lui valent du galon. Ce qui est saisissant, c’est qu’au fur et à mesure que le récit se déroule, on apprend que le monde a été détruit suite à la bataille perdue de Buenos-Aires contre des armées de punaises devenues géantes et monstrueuses après des radiations atomiques. Le théâtre de cette guerre est l’univers entier, toutes planètes confondues, et les batailles peuvent aussi être livrées contre des arachnides ou des squelettes. Rico monte en grade et n’oublie jamais les préceptes de son vieux professeur, un dénommé Dubois qui figure l’un des personnages les plus intéressants du livre.

Heinlein, qui était lui-même promis à une grande carrière militaire avant de tomber gravement malade, s’est recyclé dans la science-fiction et son récit, malgré quelques longueurs et descriptions techniques d’armements un peu lassantes, a quelque chose de fascinant, quand bien même l’univers qu’il décrit est effrayant et les idées sous-tendues intolérables. Mais la puissance de son imaginaire et le côté glaçant du récit suscitent l’intérêt et en justifient la lecture.

MICHAEL CONNELLY – EN ATTENDANT LE JOUR – Calmann Levy Noir.

Interpellé par Sébastien Fontenelle, dans sa chronique de Politis, pour avoir contesté ses choix dans une sélection de polars, j’avais pris la décision de revenir sur mon jugement à l’égard de Michael Connelly et de lui donner une deuxième chance.

Le « camarade » Delinotte (c’est lui qui usait du titre) se procurait donc un Connelly récent à sa bibliothèque favorite (parce qu’unique), dépassant ses réticences à l’égard d’un auteur jugé par trop conventionnel. D’autant que la série Bosch, vue par la suite, ne changeait en rien mon opinion. Un héros viriliste, réactionnaire et accessoirement violent. Il est pour la peine de mort, contrairement à son créateur, et il est incarné dans la série par Titus Welliver, un tatoué d’Hollywood à gueule de C.R.S, avec des yeux délavés aussi bleus qu’inexpressifs. Bref, tout pour plaire, et la série, comme les romans, n’ont d’intérêt à mon sens que de restituer plutôt bien l’atmosphère de Los Angeles, la cité du mal ?

En attendant le jour a pour héroïne Renee Ballard, une femme-flic du LAPD et ça change de Bosch. Elle est inspectrice de nuit à la suite d’une disgrâce et mène deux affaires de front : le tabassage d’un travesti laissé pour mort dans un parking et une fusillade dans une boîte de nuit. Deux affaires qu’elle prolonge dans la journée, ne laissant à personne le soin de piétiner ses plate-bandes. Peu après, un de ses collègues avec qui elle avait eu maille à partir lors de sa rétrogradation est retrouvé mort dans son garage et un témoin de la fusillade est porté disparu. Après moult rebondissements, elle confond le tortionnaire du travesti et fait toute la lumière sur la fusillade qui implique – on s’en doute assez vite – un haut gradé de la police, ce LAPD que décrit également Ellroy, bureaucratie titanesque et véritable cité dans la cité.

Honnêtement, le roman se lit bien et on sent le professionnel mais il manque d’âme, de caractère. Connelly cite souvent Chandler, mais il fait partie de ces auteurs – avec John Grisham entre autres – qui ont construit une usine à polar, ou plutôt une multinationale du polar. Il n’est qu’à lire dans les remerciements le nombre de flics, de juristes, de « conseillers de rédaction » et d’une dame citée pour « l’excellent travail de préparation de copie ». La page 4 de couverture dit tout : traduit en 69 langues avec 65 millions de livres vendus. Qui dit mieux ? De fait, on a l’impression qu’une armée est à son service et l’appel aux professionnels renforce l’aspect technique du roman, plein de balistique, de procédures criminelles, d’éléments juridiques et d’une description entomologique des services du LAPD, comme si on y était. Connelly a été, entre autres, chroniqueur judiciaire au L.A Times, et ça se sent. Un polar hyperréaliste donc, mais qui donne trop l’impression d’être écrit par un vrai flic, pas par un écrivain.

Là où le Los Angeles de Chandler était transcendé par son ironie romantique, où celui d’Ellroy s’enfonçait dans une noirceur quasi-gothique, celui de Connelly n’a rien de fascinant, avec ses petits criminels – proxénètes, cambrioleurs, dealers, arnaqueurs, escrocs – qui font souvent pâle figure devant les gros, lesquels dirigent des unités de la LAPD. La Babylone moderne a la police et les romanciers qu’elle mérite, après tout. Adieu mon joli !

Persiste et signe, camarade Fontenelle.

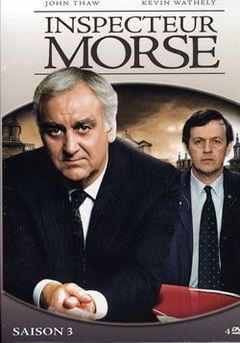

COLIN DEXTER – MORT D’UNE GARCE / BIJOUX DE FAMILLE – 10-18.

On reste dans le polar avec Colin Dexter et son inspecteur Morse, l’anti-Bosch. Il faut dire que les bâtiments universitaires d’Oxford sont à des années-lumières de la jungle angelino. Le seul point commun et qu’on y parle la même langue. Enfin, pas tout à fait la même.

Plusieurs épisodes de L’inspecteur Morse sont passés le dimanche soir sur France 3, et on a été séduit par cette série nostalgique, un rien surannée, et surtout so british. Disons l’inspecteur Morse jeune, puisque les épisodes du Morse vieux sont restés confidentiels et largement inédits en France. Lewis, le sergent du vieux Morse devenu inspecteur, a donné lieu aussi à sa série, toujours dans le Crime Invistigation Department d’Oxford, là où Colin Dexter a enseigné le latin et le grec avant d’écrire des romans policiers, poussé par l’affligeante médiocrité générale de ce sous-genre. C’est lui qui le dit et on est pas loin d’être d’accord, surtout côté français.

Il convient de dire qu’il relève le niveau, avec un style élégant, beaucoup d’humour, de sous-entendus, d’ironie et cette terrible lucidité sur les êtres, sur les choses et sur la vie. Morse est un inspecteur de police à l’ancienne, nostalgique, bibliophile féru de Charles Dickens comme de Thomas Hardy – la crème des lettre britanniques – et amateur d’opéra (surtout Wagner qu’il écoute en boucle).

On peut au passage s’étonner de ce que la plupart des séries britanniques se passent à Oxford ou dans la vallée de la Tamise, de Barnaby à Morse en passant par Lewis. Oxford et Cambridge capitales du crime bordée par la Tamise devenue le Styx ?

Dans ce volume, Morse a été admis à l’hôpital pour un ulcère à l’estomac. Pour patienter sur son lit de douleur, il sympathise avec un vieux colonel de l’armée des Indes qui rend l’âme quelques jours plus tard, mais la veuve du militaire lui apporte un manuscrit de son défunt mari où il évoque un fait divers datant de 1860 : le meurtre d’une femme au terme d’un périple en péniche de Preston (Lancashire) jusqu’à Oxford. Des membres de l’équipage sont soupçonnés de l’avoir volée, violée et tuée et deux d’entre eux sont pendus à la suite d’un jugement expéditif.

Morse s’ennuie et il mène une contre-enquête depuis son lit d’hôpital, à l’aide d’une bibliothécaire, l’épouse d’un patient, qui lui déniche des documents précieux de l’époque conservés dans les annales du crime. Au bout d’une enquête minutieuse, Morse découvre une escroquerie à l’assurance et une mystification orchestrée par la supposée morte et son premier mari.

Une contre-enquête qui ressemble à l’assemblage patient d’un puzzle ou à des mots croisés – autant de passe-temps dont Morse est friand – et le roman a plus à voir avec ceux de Conan Doyle, de Chesterton ou d’Agatha Christie que des durs à cuir (« hard boiled ») américains. Mais on prend un vif plaisir à lire ce polar à l’ancienne qui garde le charme du désuet, du suranné dans une Angleterre nostalgique de sa grandeur passée. Une police d’avant l’ADN, Internet, les téléphones portables et la vidéo-surveillance. Au temps où tout était terrain, tâtonnements, interrogatoires, jugeote et déduction ; flair et intuitions. Et surtout atmosphère.

Tout un monde oublié, englouti, avec ses personnages attachants qui joignaient une vaste culture à de grandes qualités humaines. Un type d’honnêtes hommes – au sens du XVIII° siècle – devenu, hélas, très rare. Dexter… ity.

Dans Bijoux de famille, Dexter plante le décor : Oxford toujours, avec un groupe de touristes américains dont plusieurs ont fait la guerre en Angleterre, plus quelques conférenciers à leur service. C’est d’abord l’épouse d’un touriste qui meurt d’une crise cardiaque dans sa chambre d’hôtel où on lui a volé un bijou précieux d’une grande valeur historique. Puis c’est Kemp, un spécialiste de l’architecture oxfordienne retrouvé mort, nu, dans un parc, sa femme handicapée qui se suicide et un accident qui arrive à l’épouse du principal suspect soupçonné du meurtre – crime passionnel ? – de Kemp. L’affaire paraît simple et est rondement menée, mais tout se complique.

Les premières pistes sont abandonnées et il s’agit en fait d’une sombre histoire de vengeance d’un couple américain contre Kemp, responsable d’un accident ayant coûté la vie à leur fille en Angleterre. Les dernières scènes sont narrées à la manière d’Agatha Christie : tous en scène et la culpabilité des uns et des autres est évoquée et réfutée, jusqu’au dernier.

On trouve avant chaque chapitre des épigraphes amusantes des plus grands poètes et prosateurs anglo-saxons, Shakespeare, Mark Twain ou Oscar Wilde en tête. On retiendra celle-ci, applicable à Connelly comme à tant d’autres : « Un certain réalisme est possible dans les romans de procédure policière, mais il ne doit pas être poussé trop loin par peur de rendre le livre aussi ennuyeux que la vie quotidienne d’un vrai policier ». Et toc !

26 décembre 2021

Merci Didier. Je ne connaissais pas.

J’attends les chroniques des auteur-e-s de polars francophones avec délectation (peut être un peu emphatique pour « un camarade ») … 😏