AVANT-PROPOS

Le texte qui suit est l’avant-propos d’un livre à paraître (peut-être) sur les rapports entre rock et football, sobrement intitulé ROCK & FOOT et sous-titré : « deux passions populaires, deux univers voisins ».

C’était quelque part entre Roubaix et Tourcoing, dans un petit stade niché entre un entrepôt de la SNCF et une usine textile, avec un pont de chemin de fer en contrebas. Je devais avoir 7 ans et mon frère un peu plus. Mon père était convenu avec un dénommé Grenier, éducateur et accessoirement entraîneur des équipes de jeunes du club, de nous prendre sous son aile et de faire de nous des sportifs, avec toutes les valeurs et les vertus qu’il mettait derrière ce début d’engagement qui revêtait pour lui une importance particulière. Esprit de corps, abnégation, discipline, ce genre de choses.

J’entrais dans la catégorie des poussins, et mon frère en pupilles. On ne jouait pas dans la même équipe, le dimanche matin, où il fallait s’arracher au sommeil pour partir au stade en bus, déjà revêtus de nos chaussures à crampons et de ses maillots et shorts jaunes et noirs, aux couleurs du club. Jaune et noir, ça ne représentait rien pour nous. Les voisins du R.C Lens évoluaient en jaune et rouge, le F.C Nantes jouait en jaune et vert, le F.C Sochaux portait des tuniques jaunes et bleues, mais personne à nos connaissances ne jouait en jaune et noir. Peut-être en Belgique… On ne savait pas trop.

Nos débuts avaient été rien moins qu’hésitants ; malgré d’évidentes qualités techniques – à ce qu’on disait – j’avais le souffle court et me voyais souvent relégué au rang infamant de remplaçant, sur le banc de touche. Mon frère avait choisi le poste moins concurrencé de gardien de but, ce qui lui valait une place de titulaire indiscutable. On se consolait en allant supporter, l’après-midi, l’équipe première avec des jeunes issus des quartiers populaires de la ville, un amalgame réussi de fils d’immigrés algériens, polonais, italiens ou portugais. Grenier leur faisait confiance, prenant au sérieux son rôle social consistant moins à former des gamins pour une très hypothétique carrière de footballeurs professionnels que de les faire échapper à l’oisiveté et à la délinquance par la grâce d’un sport collectif où les valeurs de solidarité étaient mises en avant là où il n’était pas question de s’en sortir seul.

En coupe de France, Sedan avait battu Nîmes en finale et, à Berne, en Suisse, les Portugais de Benfica avaient triomphé de Barcelone en coupe d’Europe. Au club, on trouvait un joueur fils de polonais surnommé Maryan, un ailier virevoltant d’origine portugaise du nom de Santana et, pour faire bonne mesure, le rejeton d’une famille d’immigrés espagnols répondant au nom de Suarez. C’était bon signe.

Me voyant un peu trop souvent sur la touche, mon père avait demandé des explications au sieur Grenier qui excipa d’une complexion physique chétive pour ce qui me concernait, préjudiciable à une titularisation régulière sur le terrain. Vexé qu’on puisse ainsi tenir sa progéniture pour quantité négligeable, voire lui imputer on ne savait quelles tares physiques, il me prit par la main et tourna le dos à l’éducateur. Sa colère n’épargna pas mon frère qui dut se faire une raison et abandonner lui aussi la partie.

Fervente catholique, ma mère avait insisté pour qu’on puisse suivre les activités du patronage dans le quartier et s’intégrer à la meute des louveteaux. Selon elle, dussions-nous arrêter le football qu’il valait mieux à tout prendre participer aux œuvres pies de jeunesse sous la férule du curé de la paroisse. On jouait quand même un peu au foot, le jeudi après-midi, et je n’avais aucun mal cette fois à m’imposer sur un terrain de fortune – quasiment une pâture ceinte de quatre poteaux de bois où l’abbé tenait la kermesse annuelle – affûtant mes dribbles et expérimentant de nouvelles feintes. On avait droit à la séance de cinéma avec des vieux Charlie Chaplin que l’abbé Leblanc – c’était son nom – avait dû se procurer contre une poignée d’hosties, du moins le supposait-on. On repartait les poches pleines de Carambars, de chewing-gums Globos (rose tu gagnes et vert tu perds) et de biscuits Rem qu’on nous servait au goûter avec à l’intérieur des photographies de footballeurs professionnels qu’on s’était mis à collectionner. Il était difficile de former une équipe sur la base de ces figurines, mais je parvenais néanmoins à composer le onze du Stade de Reims, l’équipe qui dominait le championnat avec son football champagne et ses joueurs élégants, Kopa, Vincent ou Piantoni.

Aux louveteaux, on s’ennuyait ferme entre deux sorties de journée, deux camps de vacance et deux professions de foi qu’on nous faisait prononcer au pied d’un arbre, pour la promesse, dès l’âge de raison. Les patrouilles étaient baptisées selon les couleurs des pelages du loup : blanc, noir, gris ou roux. J’étais chez les roux, mon frère chez les gris. L’été, nous partions en train dans la propriété d’un ancien ministre de l’agriculture, dans l’Aisne, et j’avais acquis une petite notoriété en interprétant des chansons de mes idoles yéyés que j’apprenais par cœur. Ça faisait beaucoup rire les cheftaines qui n’hésitaient pas à me faire bisser des tubes de Claude François, de Frank Alamo ou de Richard Anthony. Elles étaient bon public. Mais c’était égal, le football me manquait et je savais maintenant la composition de toutes les équipes de première comme de deuxième division, et j’avais entendu mon institutrice parlait d’hypermnésie à mes parents qui se demandaient si cela relevait de la pathologie. À chaque début de saison, mon frère et moi peignions aux couleurs des différents clubs des bouts de carton vaguement en forme de maillots que l’on faisait monter ou descendre en fonction des résultats hebdomadaires du dimanche. J’avais toutes les couleurs en tête et lui s’exécutait docilement avec beaucoup plus de soin que j’aurais pu en mettre.

Après la parenthèse boy-scout, je rechaussais les crampons dans l’équipe pupilles « deuxième année » de mon école. Le niveau était moins relevé et les maillots rayés horizontalement vert et blanc, les couleurs du Celtic de Glasgow ou du Sporting Lisbonne (on connaissait leur maillot car ils avaient rencontré l’Olympique Lyonnais en coupe des coupes). C’était déjà mieux et cela rendait enfin possibles les identifications. Après tout, on était déjà assez vieux pour se rendre compte que tout cela était du rêve et qu’une carrière de footballeur professionnel n’était pas dans nos cordes. Cela ne m’empêchait pas de me prendre pour Garrincha ou Raymond Kopa sur mon aile droite et de passer en revue un à un des défenseurs un peu balourds mystifiés par mes passements de jambes ou mes feintes de corps. L’ailier, cet enfant perdu décrit par Montherlant. Mon père sur la touche et les dirigeants appréciaient moyennement cet étalage de technique et ils me voulaient plus collectif. Inutile d’essayer de dribbler un adversaire quand vous pouviez faire une passe, même si je tenais beaucoup à la gratuité de l’action et à la beauté du geste. Dans un football qui, même dans ces catégories, se convertissait au réalisme et à la tactique, mes soucis d’esthétique n’étaient plus de saison.

On me reprochait mon inefficacité et on n’avait pas tort, tant ma tendance à baguenauder, mes vagabondages sur l’aile débouchaient rarement sur des buts ou des actions décisives. Je préférais musarder à la périphérie que piétiner dans la surface. Le football était à un tournant : les clubs italiens et espagnols qui dominaient l’Europe grâce à leur technique se voyaient supplantés par les Anglo-saxons réputés plus physiques et mieux organisés. Rome n’était plus dans Rome et la capitale de l’empire du football se déportait au Nord.

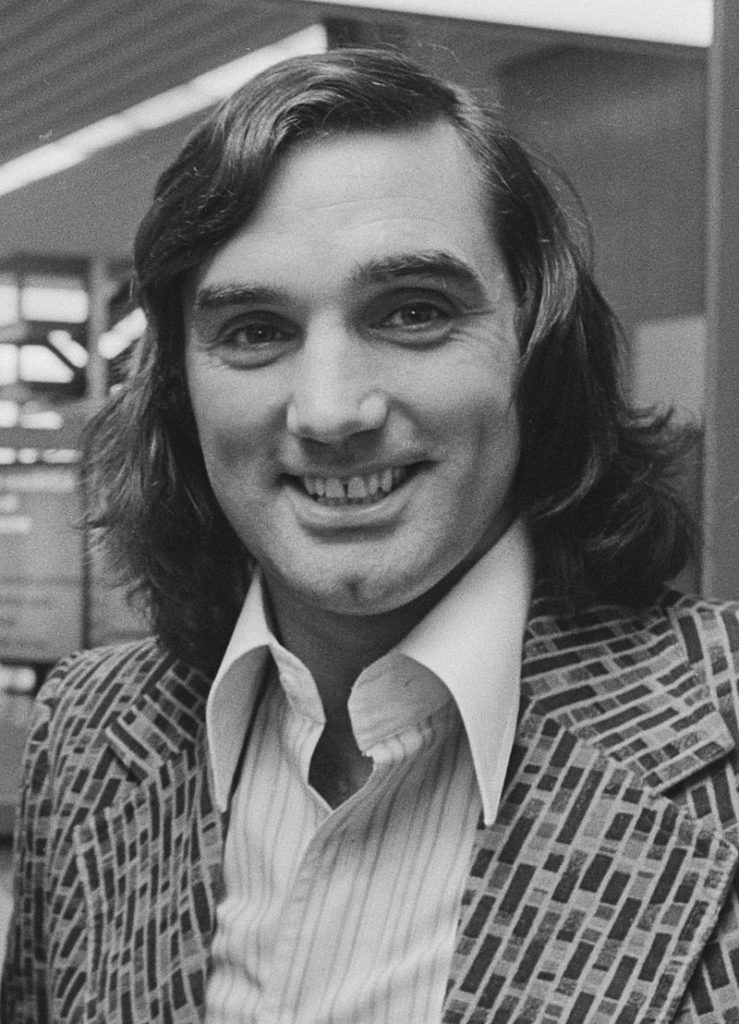

Mon Stade de Reims était depuis deux saisons en deuxième division, l’Angleterre avait remporté la coupe du monde à Wembley et on se demandait encore si le tir vainqueur de Geoff Hurst, l’attaquant des Trois lions et des Hammers de West Ham, avait bien franchi la ligne. L’année d’après, le Celtic de Glasgow – aux couleurs de mon école – avait battu l’Inter Milan de Sandro Mazzola en finale de la coupe d’Europe et, en 1968, c’était le Manchester United de mon idole George Best qui triomphait du Benfica d’Eusebio.

Georgie Best, un dandy irlandais qui devait descendre d’Oscar Wilde ou de John Millington Synge, avec ses sourcils charbonneux, ses yeux vert d’eau, ses rouflaquettes et ses cheveux longs d’un noir de jais. L’équipe d’Irlande du Nord, qu’il incarnait au plus haut point, avait corrigé l’URSS en 1964 et l’exploit avait conféré à Best le statut de héros national. Il aurait aussi bien pu tenir la guitare dans un de ces groupes pop qui alignaient les hits matraqués par les radios pirates et les émissions de télé pour teenagers, Ready Steady Go ou Thank You Lucky Star. Best, de par son physique avenant et son humour ravageur, aurait eu toute sa place dans l’Olympe des pop stars du Swinging London, mais il avait choisi le ballon rond, pas la guitare. Il était en tout cas le passeur idéal entre les deux univers.

Les accointances entre foot et rock étaient d’ailleurs de moins en moins fortuites pour l’adolescent tourmenté que j’étais devenu. Les Beatles passaient pour des supporters du Liverpool F.C et ils avaient assisté à une finale de coupe des vainqueurs de coupe entre les Reds de Bill Shankly et le Borussia Dortmund. Rod Stewart disait à qui voulait l’entendre son amour des Glasgow Rangers et Ray Davies réservait sa ferveur aux Gunners d’Arsenal, comme Roger Daltrey supportait bruyamment Queen’s Park Rangers. The kids are alright !

En France, il ne faisait pas bon être footeux et passionné de rock. Il y avait là faute de goût et incompatibilité entre un monde de subversion et de transgression et un autre qui était celui de nos parents avec leurs fausses valeurs d’abnégation, de dépassement de soi et de compétitivité. En Angleterre, c’était différent et la jeunesse des classes populaires tenait souvent dans la même estime les vedettes du ballon rond et les rock stars, les deux univers finissant par se confondre quand les groupes anglais les plus fameux jouaient à Wembley – temple du football international – à l’invitation du New Musical Express. Plus tard, le hooliganisme, les skinheads et les punks viendront renforcer ce compagnonnage.

C’était la dernière année où je prenais une licence et, déjà addict à la cigarette et mal réveillé, je me traînais sur le terrain. Je ne devais qu’à ma technique ma sélection dans l’équipe type, mais j’étais devenu largement dispensable. Je supportais de plus en plus mal les conseils de ces profs de gym qui faisaient fonction d’entraîneurs et j’avais été relégué en équipe B, ce qui n’était pas loin pour moi du bannissement.

J’étais plus occupé par ma collection de E.P et les premiers concerts que je voyais dans une MJC à une encâblure du terrain. Les groupes, souvent belges, qui s’y produisaient comme les Pebbles ou le Saint-Gilles System n’avaient rien d’exceptionnels, mais cela valait mieux à tout prendre que ces tristes matinées avec réveil matutinal, transport en minibus, mise en tenue dans des vestiaires malodorants, mélange de synthol et de paraffine, et matchs interminables sous le vent et sous la pluie la plupart du temps. Il y a longtemps que Rock & Folk ou Best avaient remplacé mes France Football et mes Football Magazine. J’avais choisi mon camp, comme un défi à l’autorité paternelle.

En junior première année, on jouait dans la banlieue de Lille contre un club qui avait la réputation d’être la pépinière du L.O.S.C. L’un des joueurs n’était autre que Didier Six qui allait connaître la carrière que l’on sait. Lui jouait les George Best, peut-être sans le savoir, s’amusant à revenir en arrière pour dribbler à nouveau ses vis-à-vis, éclaboussant tout le monde de sa classe. J’étais moi aussi sur l’aile, mais incapable de déstabiliser l’adversaire qui me taclait avec une régularité de métronome. Je crachais mes poumons, renouvelant des efforts qui restaient vains et m’accablaient d’impuissance. Déjà meurtri et blessé dans mon amour propre, j’avais à subir les récriminations de mes éternels tourmenteurs du banc de touche. C’en était trop et je quittais le terrain en jetant mon maillot sur le pré. Entre rock et foot, le choix était déjà fait depuis longtemps mais l’incident l’avait renforcé. Je n’avais plus à passer mes dimanches matins sur des terrains qui ressemblaient parfois à des terrains vagues et je m’autorisais des grasses matinées dont je n’émergeais pour écouter le « Sunday Morning » du Velvet Underground. Entre les pâquerettes des pelouses et les fleurs du mal, j’avais choisi.

Je ne m’intéressais même plus aux scores du Stade de Reims, mon équipe favorite, étonné de les voir arrivés en finale de la coupe en 1977. Deux ans plus tôt, j’avais quand même fait le pèlerinage à l’Arena d’Amsterdam pour voir jouer Johan Cruyff, le joueur qui à lui seul incarnait encore une possible jonction entre les deux univers, le rock et le foot. Les nouvelles d’Angleterre étaient mauvaises, avec des rixes et des batailles rangées à l’occasion des derbys entre clubs londoniens. Johnny Rotten se disait lui aussi fan des Gunners et, plus tard, les frères Gallagher seraient des fervents supporters du Manchester United de Eric Cantona.

Et puis, après tout, Elton John avait régné sur le Watford F.C, Bob Marley pratiquait le football et vénérait les idoles brésiliennes, sans parler de Ahmet Ertegun, fondateur du Cosmos de New York qui donnerait une seconde vie à Pelé ou à Beckenbauer.

Plus tard, bien plus tard, mon intérêt pour le football reprit toute sa place à mesure que celui pour le rock baissait d’intensité. Les années 1980, les années frics et MTV avec le cirque pop et ses animaux tristes avaient fini de me distraire et, tant qu’à faire, je préférais revenir à mon ancienne passion, à mon Stade de Reims et à ces petites tragédies d’une heure trente d’où on ne sortait pas indemne.

Et j’imaginais d’écrire un livre qui ferait coïncider les deux univers dans le domaine plus vaste des passions populaires, des faits sociaux qui toujours ont rassemblé la jeunesse du monde dans une seule et même ferveur. Et de convoquer les fantômes d’Antoine Blondin ou d’Albert Camus. Plus près de nous des David Peace, chantre du Liverpool F.C, de John King, supporter des Spurs de Tottenham et autres Ian Rankin, thuriféraire des Hearts écossais.

En Angleterre, plus qu’en France, le rock et le football sont des marqueurs identitaires pour une jeunesse qui se partage entre l’une et l’autre.

Le terrain vague où on joue au foot côtoie souvent le garage où l’on répète ou le pub où on glande.

Les liens entre football et rock sont multiples, à commencer par les passions communes des pop stars, mais ils sont aussi consubstantiels de la révolte et, parfois, de la violence qui peuvent affecter les deux mondes.

Mais il s’agit plus d’identité, de communauté et de recherche du collectif – y compris dans les amitiés et les amours – pour tenter d’échapper à un monde froid et cynique qui n’a jamais vu dans la jeunesse des classes populaires que futurs ouvriers résignés et employés dociles.