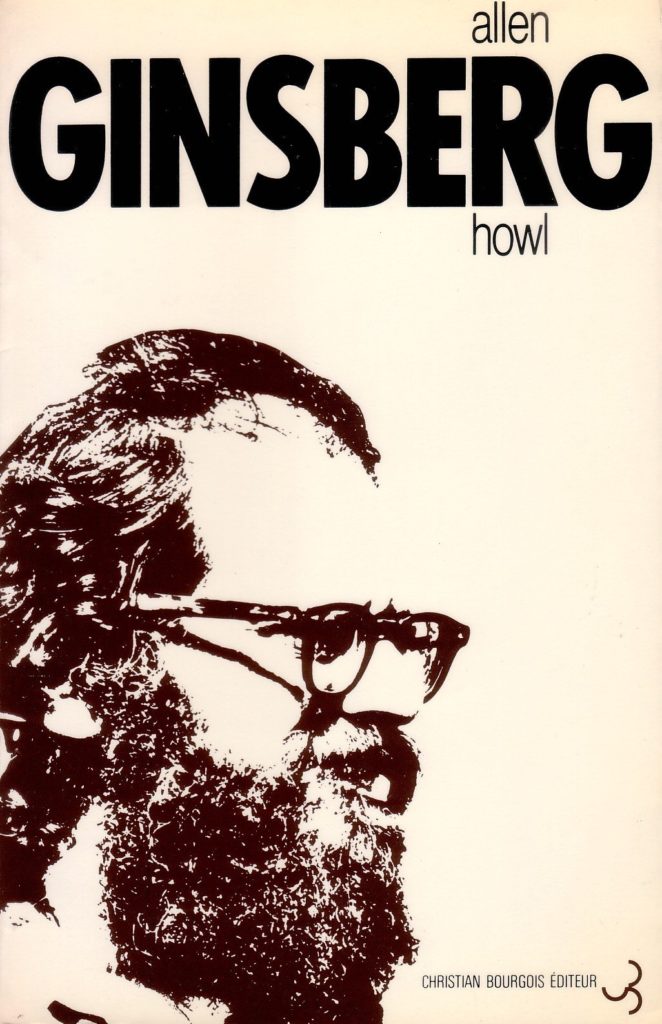

J’AI VU… (POÈME)

«J »ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques nus /».

Allen Ginsberg (Howl)

J’ai vu Georges Brassens fouiller dans une caisse de livres aux Puces de Vanves.

J’ai vu Antoine Blondin ivre-mort au sortir d’un bistrot de Saint-Germain avec Albert Vidalie.

J’ai vu René Fallet taquiner le goujon en laissant flotter dans l’eau une bouteille de vin blanc.

J’ai vu Raymond Queneau consoler son ami Pierrot en lui offrant des fleurs bleues.

J’ai vu Aragon un soir de l’automne 1974 à La Coupole, maquillé et entouré de ses mignons.

J’ai vu Georges Pérec lire ses nouvelles à une assemblée de chats ronronnant de plaisir.

J’ai vu Cavanna engueuler Dieu et tendre un poing vengeur vers le ciel du Val-de-Marne.

J’ai vu Roland Topor saoul comme un Polonais, l’autre jour à La Palette.

J’ai vu Delfeil de Ton sortir ravi d’un concert de Free-jazz à la Huchette.

J’ai vu Sonny Rollins jeter son saxophone à la mer, depuis le pont de Brooklyn.

J’ai vu Gébé demander poliment à un flic si l’An 01 avait déjà commencé.

J’ai vu André Gorz relire Ivan Illich et relire Jacques Ellul et inventer un monde désirable.

J’ai vu José Artur interviewer simultanément Einstein, Freud et Marx au Fouquet’s.

J’ai vu Jack Kerouac maudire les hippies, arrivé saoul sur un plateau de télévision.

J’ai vu William Burroughs jouer à la roulette russe dans un bordel de Las Vegas.

J’ai vu Brian Wilson se prendre pour Jean-Sébastien Bach, dans les limbes du Pacifique.

J’ai vu Neil Young passer la frontière pas loin de Toronto, si seul qu’il en pleurait.

J’ai vu Philip K. Dick se battre avec un robot de la General Motors, au fin fond du couloir d’un hôpital psychiatrique.

J’ai vu Ken Kesey dans le même hôpital emmener nuitamment les malades dans un bus barriolé.

J’ai vu Yves Adrien réciter du Sade déguisé en marquis libertin en son château de Vernouillet.

J’ai vu Philippe Garnier descendre d’un Greyhound poussiéreux, quelque part dans le Colorado.

J’ai vu Raymond Kopa saluer les tribunes au stade Amédée Prouvost à Roubaix avant d’aller revoir son pays minier.

J’ai vu Jean-Luc Godard caméra sur l’épaule dans une rue sale de Babylone.

J’ai vu Laurent Terzieff jouer le Gardien de Harold Pinter dans une MJC de banlieue.

J’ai vu Barbara à l’Écluse et j’aurais tant souhaité qu’elle me voie derrière ses cils de soie.

J’ai vu Jean-Christophe Averty en miettes colorées, façon kaléidoscope, dans ma télévision.

J’ai vu Henri Laborit inventer pour moi son premier tranquillisant. Une pilule bleue ciel.

J’ai vu Ronnie Bird chanter Le Pivert couché dans le trèfle indien, entouré de jeunes filles en fleur.

J’ai vu Francis Blanche massacrer La Marseillaise, hilare, avec Rakham le rouge, Jean le bleu et Maurice Leblanc.

J’ai vu Jean Yanne pisser sur les roues d’un char, un 14 juillet, sur les Champs-Élysées.

J’ai vu Pierre Desproges lire du Vialatte, pensif, sur un banc des Buttes-Chaumont.

J’ai vu Pierre Dac accomplir son ultime métempsychose dans un ashra hindou, une casserole sur la tête.

J’ai vu Michel Audiard écrire des dialogues pour lui-même au cas où il sortirait de son silence.

J’ai vu Bernard Blier froncer le sourcil en voyant certains films de son fils et remettre des vieux Lautner sur son magnétoscope.

J’ai vu Jacques Anquetil battre le record de la demi-heure puis du quart d’heure, puis de la minute.

J’ai vu Claude Chabrol, invité par des notable, reprendre deux fois du gratin dauphinois et commander une deuxième Côte rotie.

J’ai vu Georges Simenon à New York écrire sur le dos nu d’une prostituée pour gagner du temps.

J’ai vu Marianne Faithfull avec guêpière et fouet danser sur le Venus In Furs du Velvet Underground.

J’ai vu la tête de Diego Maradona peinte sur tous les murs de Naples, plus célèbre que San Gennaro.

J’ai vu Johan Cruyff dribbler sur le pont d’une péniche remontant l’Amstel, au milieu des Provos.

J’ai vu George Best faire un petit pont à Lucifer après avoir pris un dernier verre au purgatoire, une fille à son bras.

J’ai vu Kim Novak et ses yeux verts terminer deuxième à un concours de beauté, derrière Marilyn Monroe.

J’ai vu Shirley Mc Laine sortir d’une cellule de dégrisement entre Jack Lemon et Walter Matthau, tous filmés par un Billy Wilder facétieux.

J’ai vu Marcel Gotlib dans un bal masqué déguiser en morbaque avec du poil aux pattes.

J’ai vu Jacques Sternberg chercher désespérément la sortie, au fond de l’espace.

J’ai vu Léo Ferré promener un singe sur son dos tout là-bas, en Toscane, en maudissant l’azur.

J’ai vu Bob Dylan réciter le Kaddish sur la tombe de Woody Guthrie où il est gravé « cette machine tue les fascistes ».

J’ai vu Lou Reed avaler une boîte de valium avec un fond de whisky dans une boîte de travestis.

J’ai vu Ray Davies regarder le monde depuis sa fenêtre, un matin d’automne à Muswell Hill.

J’ai vu John Lennon se comparer au Christ à Dallas (Texas) à l’été 1966 ; la comparaison tournant largement à son avantage.

J’ai vu Pete Townshend un matin pluvieux, parcourant les rues de White City à l’arrière d’un taxi.

J’ai vu Guy Debord finir d’annoter Le Capital après avoir exclu trois membres de l’Internationale Situationniste.

J’ai vu Claude Pélieu croquer du Yage à Lima et choisir le « Kill For Peace » des Fugs sur un juke-box mentholé.

J’ai vu Lester Bangs complètement défoncé dire adieu à ses parents à l’aéroport de San Diego.

J’ai vu Aretha Franklin juchée debout sur un tabouret, exiger le respect et l’obtenir en chantant.

J’ai vu Mohammed Ali se battre contre un mur de pierres ligué avec un rhinocéros. Et gagner par chaos.

J’ai vu Garrincha dribbler Saint-Pierre avant de mystifier Dieu et de shooter vers la lune. Goal !!!

J’ai vu Angie Dickinson ôter ses bas noirs dans le désert du Sonora et les cactus faire cercle autour d’elle.

J’ai vu Roberto Bolano rejoindre les troupes de Pancho Villa pour aller botter les fesses de Pinochet.

J’ai vu Claude Villers raconter des histoires sur la place d’Armes d’Arras, chef lieu du Pas de Calais.

J’ai vu Claude Nougaro chanter « Toulouse » devant l’église Saint-Sernin, accompagné par Carlos Gardel et Astor Piazzola.

J’ai vu Leonard Cohen chanter « The Partisan » devant quelques tombes au mur des Fédérés, au Père-Lachaise.

J’ai vu un Jacques Brel imprécateur vider un bock de bière dans un champ de tabac, à Poperinge.

J’ai vu Jean-Patrick Manchette partir sur les traces de Raymond Chandler, sur la côte ouest.

J’ai vu Jean Eustache haïr ses petites amoureuses et leur préférer les mauvaises fréquentations.

J’ai vu Christophe traverser le boulevard des Italiens à 5h du matin, dans une veste de soie rose.

J’ai vu Jean-Roger Caussimon chanter la mort sur le port d’Ostende, plus gris que vert.

J’ai vu Muddy Waters à Londres, au Victoria Theatre, terminer son set par « Hoochie Coochie Man ».

J’ai vu Donovan en robe safran sur le marché de Saint-Alban, avec des fleurs dans les cheveux.

J’ai vu Van Morrison pleurer les martyrs du Bloody sunday, effondré en l’église Saint-Dominique.

Je les ai toutes et tous vus avec les yeux de l’admiration, avec les yeux du cœur.

Je n’ai pas vu les autres, tous les autres, ou je n’ai pas fait attention. Il y en a tellement et je suis si myope.

26 avril 2022

J’avoue ne pas saisir toutes les allusions, mais celles que je comprends sont magnifiques.