FREE JAZZ / BLACK PANTHERS

Pas de rock pour cette fois. À l’occasion d’un livre en préparation, une relecture utile, le Free jazz / Black Power de Philippe Carles et Jean-Louis Comolli, récemment décédé. Un ouvrage très politique où le critique de Jazz Magazine et celui des Cahiers du Cinéma prennent des chorus tour à tour pour faire l’historique de la situation des Afro-américains et pour nous gratifier par là même d’une magistrale leçon de jazz, aussi importante que celles d’un André Hodeir ou d’un Lucien Malson naguère.

En matière de jazz, on compte en France quelques ouvrages de référence comme Les mondes du jazz, de André Hodeir (Birdland – Rouge profond 1970) ou Les maîtres du jazz, du sociologue et critique du Monde Lucien Malson (Buchet-Chastel, à l’origine un Que sais-je de 1952 souvent actualisé). On dispose également d’ouvrages moins didactiques et plus littéraires écrits par Alain Gerber ou Philippe Carles.

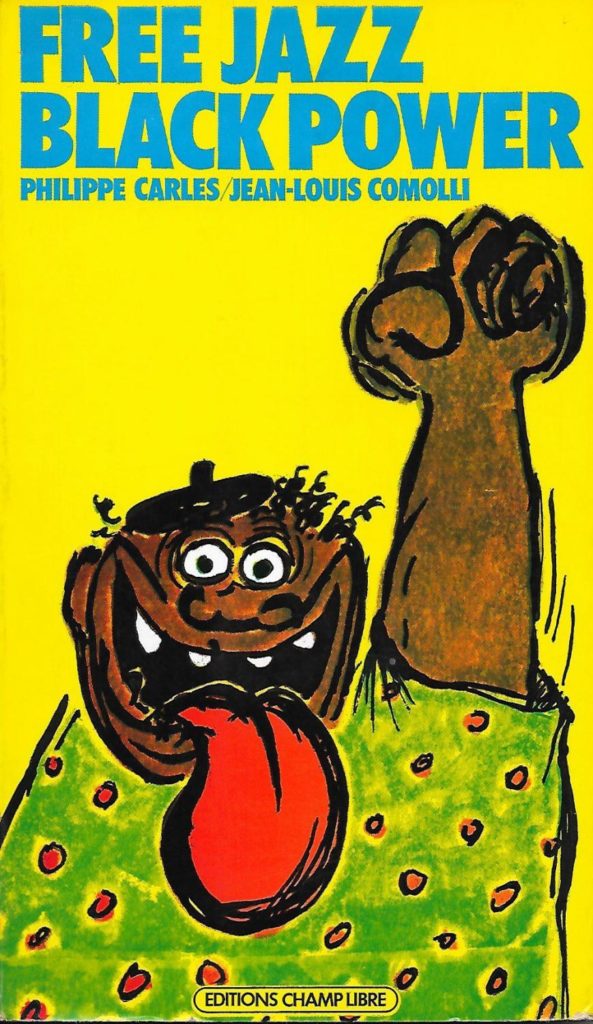

Philippe Carles justement, rédacteur en chef quatre décennies durant de Jazz Magazine, qui écrira l’ouvrage de référence sur le Free-jazz avec Jean-Louis Comolli, essayiste ancien critique des Cahiers du cinéma passé à la réalisation (fictions et documentaires). Leur maître livre, Free jazz / Black Power (1), a paru aux éditions situationnistes Champ Libre, en 1971 et il est régulièrement réédité avec de nouvelles préfaces. Du propre aveu des auteurs, ce livre doit beaucoup à Leroi Jones, alias Amiri Baraka, professeur d’université, écrivain, journaliste, poète, dramaturge et surtout connu au titre d’historien de la condition noire américaine. Il est le fondateur des Black Arts Movements, études sur l’esthétique noire et auteur notamment de Blues people : Negro music in black America (Le peuple du blues, chez Gallimard en 1968), un essai qui a beaucoup influencé les auteurs de Free jazz / Black power. Un personnage fascinant, artiste et critique à mettre sur le même plan, pour ce qui est de la culture révolutionnaire noire, d’un Frantz Fanon ou d’un Malcolm X. Mais voyons d’abord les principaux labels free jazz, les véhicules de ces agressions sonores.

Le label BYG (B comme Bizot, Y comme Yung et G comme Georgekarakos) est né en 1970 en même temps que le magazine libertaire « pour jeunes »Actuel dont Jean-François Bizot est aussi le fondateur. Même si les méthodes de BYG sont parfois contestables (enregistrements à la sauvette de concerts pour des émissions de jazz de France Inter, celles d’André Francis notamment), c’est le label majeur du Free jazz en France, qui sortira dans les années 1970 des albums de Sun Ra, de Sonny Murray, de Don Cherry, de Sonny Murray, de Sonny Sharrock, de l’Art Ensemble Of Chicago, de Steve Lacy, d’Anthony Braxton, du Frank Wright Quartet, d’Alan Silva, de Steve Potts ou de Bobby Few. Bref, à part Albert Ayler chez ESP, tout ce que le Free jazz compte d’artistes précieux qui, partis du Bop des Charlie Parker, Thelonious Monk, Dizzy Gillepsie et de Miles, ont inventé la New thing sur les bases des hard-boppers (Sonny Rollins ou Clifford Brown), des poètes révoltés comme Charlie Mingus ou Archie Shepp et des mystiques inspirés comme John Coltrane ou Eric Dolphy. L’autre grand label du free jazz est ESP Disk, label new-yorkais fondé en 1964 par l’avocat gauchiste et mélomane Bernard Stollman, et qui fera enregistrer Ornette Coleman, Albert Ayler et Pharoah Sanders notamment.

Cecil Taylor et ses deux premiers albums Jazz advance et surtout Lookin ahead, sera avec Ornette Coleman et son album Free jazz (a collective improvisation) en 1961 à l’origine d’un genre fait d’improvisations, de scansions, de dissonances et de dérapages sonores qui doivent autant aux musiques contemporaines (atonale, sérielle, dodécaphonique) qu’à l’agitation politique du milieu des années 1960 où, après l’assassinat de Malcolm X en 1965, des militants entendent s’inspirer de son exemple pour dépasser le combat pour les droits civiques et bâtir une nation où les citoyens afro-américains se seraient libérés de l’oppression des blancs en faisant vivre des valeurs de solidarité et d’égalité anticapitalistes. Si certains leaders envisagent, au moins au début, une cohabitation possible en regard des jeunes générations et de leur idéalisme, la plupart ne croit réaliste qu’un développement séparé entre deux communautés dont le divorce est consommé, jusqu’à prôner le retour sur le continent africain pour certains. Si le Free jazz est résolument tourné vers la modernité et les musiques contemporaines, il renoue aussi avec les racines gospel du jazz et son sens de la fête et de la célébration collective. On est loin, à écouter ses principaux interprètes, d’une musique froide, obscure, cacophonique et cérébrale qu’on a souvent voulu présenter, quand ce n’est pas caricaturer.

On peut dater précisément la naissance du Black Panther Party au 15 octobre 1966, à Oakland (Californie). À l’origine, le mouvement qui se veut marxiste-léniniste (soit maoïste pour l’époque) et ce n’est aucunement par hasard qu’il soit né cette année-là, celle du lancement de la révolution culturelle et de la publication du Petit livre rouge. Outre Mao, Marx et Lénine, les influences politiques des Panthers sont bien sûr Malcolm X, Frantz Fanon et Leroi Jones, et on peut citer parmi leurs références culturelles des gens comme Charlie Mingus, l’écrivain James Baldwyn ou encore Sartre et Jean Genet qui sera un temps leur père spirituel.

Huey P. Newton et Bobby Seale, lesquels animeront des sections des Black Panthers à Los Angeles pour l’un et à Detroit pour l’autre, inaugureront les «free breakfast for children », soit des petits-déjeuners pour les enfants noirs dont la plupart font à peine un repas par jour. Le contexte politique mêle le Vietnam et les droits civiques, mais les Panthers veulent plus que des droits qu’ils tiennent pour formels. Leur combat est mené contre la pauvreté et pour l’égalité et, même si Johnson a pu concéder quelques infléchissements avec sa « guerre contre la pauvreté », annoncée à sons de trompe lors de son discours sur l’état de l’union de janvier 1964, beaucoup de situations dans des quartiers noirs sont encore insupportables. Sur les droits civiques, la non-violence prônée par King pose question dans le ghetto et « la marche contre la peur », au printemps 1966, a vu apparaître des divergences de fond sur la politisation de la question raciale. Le SNCC (Student Nonviolent Coordinating Comitee) a défendu l’idée que la manifestation devait être protégée par un service d’ordre armé, pour éviter la répression subie à Selma, en Alabama. Les organisations traditionnelles du mouvement sont vent debout contre cette proposition, et ce n’est pas par hasard qu’elle est formulée par le leader du SNCC, Stokely Carmichael, futur Black panther qui prendra la tête du parti à San Francisco.

C’est un peu la structuration du parti qui pourrait se résumer à un homme, une ville. Le leader est chargé de faire respecter la ligne politique par ses troupes et de les organiser, enchaînant les œuvres de charité, les protestations et les attaques de redistribution. Il s’agit rien moins que de conquérir l’autonomie des populations noires par la conquête du pouvoir politique au plus haut niveau, au besoin par les armes. Les Black Panthers se veulent aussi intégrés dans le mouvement communiste international, proches des pays non-alignés et soutiens des pays du tiers-monde et de leurs libérateurs comme Lumumba au Congo, Amilcar Cabral en Guinée Bissau (et aux îles du Cap-Vert), Samora Machel au Mozambique ou Nelson Mandela en Union Sud-Africaine. Les brothers prendront toutefois des positions contestables, défendant becs et ongles les gouvernements issus de la révolution algérienne ou des régimes autoritaires comme la Corée du Nord, Cuba ou la Lybie.

Seale et Newton se sont rencontrés à Oakland lors de conférences organisées sur le campus de Berkeley par l’AAA (Afro American Association) et son président Donald Warden. Les deux hommes sont critiques à l’égard du NAACP (National Association For The Advancement Of Coloured People) et s’en sont distanciés, lui reprochant sa mollesse et ses compromissions institutionnelles. Ils rejoignent un temps le RAM (Revolutionary Action Movement), mais le quittent en n’y voyant que théorie et peu d’actions sociales concrètes. Newton est inscrit en droits à la San Francisco Law School et il a purgé une peine de prison en 1964, pour une agression à l’arme blanche. Seale travaille dans un centre social, le North Oakland Neighborhood Anti-Poverty Center, et les deux hommes font pression sur l’université pour l’obtention d’un cours sur l’histoire des afro-américains. La situation sociale empirant avec l’effort de guerre accentué au Vietnam et la baisse des budgets qui s’en suit, en plus des émeutes de Watts, en août 1965, les incitent à créer leur propre mouvement. Déjà, après Watts, des brigades de surveillance de la police sont créées sous le nom des Community Alert Patrols et ses membres laissent comme emblème le dessin d’une panthère noire. Des liens sont créés avec le SNCC de Carmichael et le MFDP (Mississippi Freedom Democratic Party) dans le Mississippi, qui conteste la légitimité du Parti démocrate dans leur prétention à appréhender la question raciale. Le SNCC crée l’une de ses bases (« grassroots ») à Berkeley et deux conférences sur le Black Power, en septembre 1966, font se rencontrer les différents mouvements. La première est destinée à lever des fonds pour le futur BPP alors que la seconde est organisée par le SDS (Students for Democratic Society), un mouvement d’étudiants radicaux très actif à Berkeley.

Le BPP est crée dans la foulée et un manifeste en 10 points circule, intitulé « ce que nous voulons maintenant, et ce que nous croyons ». La rupture avec les organisations du mouvement des droits civiques est consommée et King passe pour un notable archétype du bon noir, le brave oncle Tom. Le nom exact du parti est d’ailleurs BPP for self defense, ce qui implique que les membres sont prêts à résister au besoin par les armes et n’ont que faire des discours non-violents qui servent à se donner bonne conscience et n’ont aucune efficacité selon eux.

Le mouvement se constitue en chapitres, branches et sections, de l’État jusqu’au quartier. Il est aussi structuré au niveau national avec des ministères (de la défense, de la justice, de l’information…) qui visent à contester le monopole de la violence par l’État et à constituer une sorte de gouvernement fantôme qui sortira ponctuellement des communiqués. Le personnage de Elridge Cleaver va faire une entrée fracassante dans le Parti. Il a beaucoup lu Fanon et notamment Les damnés de la terre. Il est nommé ministre de l’information du Parti, soit le porte-parole officiel. Ancien taulard, il a été emprisonné à Folsom et San Quentin entre 1958 et 1966, le personnage est ambigu et la suite ne plaidera pas en sa faveur, devenant un affairiste véreux supporter de Reagan et des Républicains. Fanon sera psychiatre en Algérie et mourra prématurément en 1961 quand Cleaver dira tout ce qu’il lui doit dans un article publié par Les temps modernes, en 1970.

Les bases idéologiques des Panthers sont le marxisme-léninisme et la lutte des classes visant à dépasser le nationalisme noir. Elles n’excluent pas la violence qui est pour eux un moyen d’avancer vers leurs objectifs. Les Panthers sont anticapitalistes et anti impérialistes, soutenant les luttes de libération partout dans le monde et admirant les leaders révolutionnaires de Castro à Mao en passant par Ho Chi Minh et Guévara. Il y aura d’ailleurs des contacts pris avec la guérilla vietcong. Le slogan maoïste « servir le peuple » deviendra leur mantra, persuadés que « le pouvoir est au bout du fusil », pour citer une nouvelle fois le grand timonier.

Des divergences se font vite jour entre les plus politisés, qui prônent la lutte pour le renversement du capitalisme et celles et ceux qui sont plus orientés vers l’action quotidienne au service du peuple. Le nationalisme révolutionnaire de Newton et les actions de solidarité internationales s’opposent au pragmatisme de Cleaver qui souhaite un mouvement plus ancré dans l’aide aux membres de la communauté. Néanmoins, le BPP fera partie de coalitions à partir de 1969 comme le United Front Against Fascism ou la Rainbow Coalition (rassemblement de prolos blancs, de féministes radicales, d’écologistes, de chicanos, de mouvements mésoaméricains et de jeunes activistes révolutionnaires). Tous les courants du BPP s’entendent autour de la question des droits de l’homme et du combat contre les violences policières que subissent en premier lieu les Noirs. Le point 7 du programme qui aborde à la fois les questions du logement, d’emploi ou d’éducation, dispose que « nous voulons un arrêt immédiat des brutalités policières et des meurtres de Noirs ».

Fred Hampton prend la tête du chapitre de Chicago et, dans les années 1967 – 1968, les Panthers font feu de tout bois : création artistique avec leur presse et leurs affiches, patrouilles d’auto-défense, programmes sociaux et programmes de santé notamment contre les addictions, alcoolisme et toxicomanie. L’éducation et la santé seront les piliers de l’action du BPP et il y aura la création d’une quinzaine de « free clinics » pour les Noirs, considérant que la médecine aux États-Unis est une médecine de blancs. Les revendications féministes ne sont pas absentes, et plusieurs militantes comme Joan Tarika Lewis, Elaine Brown, Kathleen Cleaver (épouse de Eldridge) et, bien sûr Angela Davis, accéderont à des postes importants dans l’organisation . Hampton condamnera les comportements sexistes au sein des BPP et les femmes du Parti forgeront le concept de Womanism, soit un féminisme radical autant concerné par les inégalités de genre que politiques et sociales.

Les actions les plus notables des Panthers seront, en mai 1967, la marche sur le Capitole de l’État de Californie, avec lecture de manifestes devant le Sénat de l’État. Une action qui vaudra à certains militants d’être emprisonnés. Les actions pour la libération de camarades emprisonnés seront d’ailleurs les plus médiatisées, que ce soit pour Huey Newton, accusé du meurtre d’un policier, John Frey, à la suite d’un contrôle de véhicule qui a mal tourné, ou pour Hampton ou Cleaver. Cleaver qui avait rejoint les Panthers après avoir vu des membres du Parti se constituer en escorte pour protéger la veuve de Malcolm X, Betty Shabbaz, de l’aéroport de Los Angeles jusqu’aux locaux du Parti. Le BPP sera aussi actif lors des actions de contestation radicale en mage de la Convention Démocrate de Chicago, en août 1968. Plusieurs militants seront emprisonnés avant d’être relaxés dans le cadre du procès des Chicago 7 .

Pas sectaire, le BPP s’associera durant sa courte existence (1966 au début des années 1970) à la mouvance radicale de la gauche américaine, à des syndicats paysans dont celui de Cesar Chavez, à des mouvements de jeunesse radicales comme les White Panthers ou les Yuppies ainsi qu’à des mouvements féministes et homosexuels. Bobby Seale se présentera aux élections municipales à Oakland, en 1973. Ce sera la fin. Notons qu’il y avait déjà eu un fâcheux précédent avec la candidature aux présidentielles de Elridge Cleaver, en 1968.

Une dure répression va s’abattre sur le mouvement et le FBI voit dans le BPP « la menace la plus sérieuse à l’activité du pays ». Le programme de contre-insurrection Cointelpro sème la zizanie dans le Parti par des infiltrations de flics et des rumeurs relayées par des lettres anonymes. Les méthodes sont parfois plus radicales, et 27 militants seront tout simplement assassinés quand des centaines seront emprisonnés, parfois à vie. On s’en prend en premier lieu aux leaders sous des chefs d’inculpation les plus divers, à commencer par Newton, arrêté plusieurs fois entre 1967 et 1968, puis Fred Hampton et Elridge Cleaver qui trouvera refuge à Alger. Moins chanceux, Fred Hampton fut tué à son domicile le 4 décembre 1969 à la suite d’un assaut conjugué du FBI et de la police de Chicago. Le 8 décembre, une même opération fut déclenchée contre Elmer « Geronimo » Pratt, mais le groupe de Panthers présent se défend et la fusillade éloigne les forces de police. Une répression qui crée des solidarités ; les Weathermen, les White Panthers et l’American Indian Movement décident d’entre dans la clandestinité pour lutter aux côtés des militants du BPP.

Mais la répression policière, la drogue déversée sciemment dans les ghettos, les dissensions internes et les querelles d’ego et conflits de pouvoir auront raison des Panthers. Newton exclut la section internationale de Cleaver ainsi que les chapitres de New York et de Los Angeles. Cleaver pousse à l’affrontement avec la police jusqu’à l’assassinat accidentel de Bobby Hutton en 1968, par des Panthers blessées à la suite d’une embuscade, juste après la mort de King. Cleaver recrute des délinquants et des membres du lumpenprolétariat dont la conscience politique est élastique et ils sont surtout là pour la violence, la drogue et les vols. La contradiction entre action internationaliste et aide aux citoyens n’est pas dépassée et la candidature de Seale à Oakland n’est pas comprise. C’est dans la confusion que le mouvement va longtemps agoniser et les rats quitter le navire. Cleaver depuis 1969 à Alger, puis Newton qui fuit le pays pour éviter les charges pesant sur lui. Elaine Brown prend la tête du Parti mais Seale le quitte en 1974, reprochant à Newton de se comporter comme un autocrate paranoïaque. Newton revient en 1977, mais il est mêlé à des activités criminelles et a perdu toute crédibilité. Le mouvement va continuer d’agoniser jusqu’à la sortie du dernier numéro du journal, en 1980. Le Parti est devenu groupusculaire et, de 5000 militants en 1969, le BPP était passé à 500 dès 1972.

L’héritage des Panthers sera présent dans le monde militant. Solidarité internationale, aide alimentaire, actions santé et éducation, mobilisations contre les violences policières, jusqu’au récent Black Lives Matter… Sans parler des combats des minorités raciales, des luttes sociales unitaires et des convergences anticapitalistes.

Les Panthers, malgré leurs divisions, leurs problèmes d’ego et parfois leurs errements, auront en leur temps incarné le romantisme révolutionnaire, et leur influence sur les mouvements sociaux et politiques actuels se fait toujours sentir, près de 50 ans après.

L’album Free jazz, de Ornette Coleman (1961) peut donc être considéré comme le manifeste esthétique et politique de cette nouvelle musique, autrement appelée new thing ou black music. Esthétique, car il tourne le dos à toute la tradition jazz, récupérée par les blancs et le capitalisme ; politique, car il s’affirme comme consubstantiel aux luttes des afro-américains, solidaire de leurs souffrances et porteur de leurs espérances. Avec Coleman comme avec Cecil Taylor, la musique n’est plus un divertissement, elle est un espace de combat ; un ring, pour filer la métaphore pugilistique. Free jazz et Black power ne font qu’un, et la seconde expression aurait été inventée par Stokely Carmichael du temps du SNCC. Mais le « black is beautiful » ne suffit pas, et les éléments d’analyse marxiste des Black panthers vont tirer tout le mouvement vers l’anti impérialisme et la révolution prolétarienne. « Man » se dira de l’homme blanc, celui de qui il importe de se distancier, quand « nigger » signifiera le nègre blanchi, celui qui a passé sa vie à complaire à la société blanche, et « Jim Crow » désigne un raciste. Un langage codé. Le BPP a politisé les choses : il ne s’agit plus du simple retour en Afrique, mais de la libération ici et maintenant. Si le jazz, depuis déjà cinq décennies, était l’expression privilégiée des noirs américains, le Free jazz est appelé à devenir leur langage à la fois social et politique. Les musiciens de free jazz ne sont pas des esthètes romantiques retranchés dans leurs clubs et leurs studios, ce sont des musiciens qui jouent avec le peuple et pour le peuple, dans une sorte de célébration en miroir de la fierté d’être noir et libre, soit l’image inverse du noir blanchi et servile, de l’oncle Tom ou de l’oncle Ben.

La principale caractéristique du free jazz est d’être irrécupérable, et la critique ne s’y est pas trompée, qui parle de cacophonie et de bouillie sonore. Les musiciens s’organisent contre toute exploitation en créant leurs syndicats : l’AACM (Association for the Advancement of Creative Musiciens) ou le Jass Composer Guild qui deviendra le Jazz Composers Orchestra Association (JCOA) à la suite de dissensions internes.

Une question importante que soulève le Free jazz est aussi celle de la critique. La critique de jazz est essentiellement blanche, à de rares exceptions près (Leroi Jones, A.B Spelmann ou Harold Cruse), et elle s’est efforcée, tout au long de son histoire, de gommer la négritude et le caractère profondément africain de cette musique en la jaugeant selon les critères esthétiques blancs, jusqu’à la comparer à la musique classique occidentale. Après avoir distingué le « bon » jazz du mauvais (comprendre du sauvage), la critique en a fait un objet culturel, voire un art, ce qui est finalement une autre façon de renier ses origines. Dans l’hexagone, la critique jazz n’a jamais été des plus éclairées, avec des thuriféraires du Swing dont Hugues Panassié – et dans une moindre mesure Boris Vian ou Maurice Cullaz – qui ont raté la révolution Bop, portée aux nues par Hodeir ou Malson. Avec le Free jazz, une nouvelle génération de critiques verra le jour en France, avec notamment Philippe Carles, Delfeil De Ton, Paul Alessandrini, Patrice Blanc-Francard, Daniel Caux ou Pierre Lattès. Sans parler d’artistes comme Melvin Van Peebles, Siné, Comolli, Alain Gerber ou Jean-Patrick Manchette. Carles et Comolli, qui ne font pas mystère de leur lecture marxiste, de classe et de race, du jazz, en appellent à une histoire du jazz racontée par les Noirs eux-mêmes, reprochant essentiellement à la critique blanche d’avoir délibérément mésestimé les conditions sociales et politiques (l’esclavagisme, le colonialisme, le racisme, la ségrégation…) ayant déterminé historiquement cette musique. Mais qu’on ne s’y trompe pas, la plupart des critiques ont exprimé d’emblée une haine et un rejet du free jazz révélatrices de leur incompréhension et de leurs préjugés politiques. On parlera d’incompétence, de dégénérescence, de cacophonie et pire encore. Inconsciemment, les critiques en veulent au free jazz de bousculer les conceptions ancestrales du jazz et de le faire entrer dans le champ politique. On ne peut que faire le parallèle avec l’accueil réservé au Bop par Panassié et consorts. L’histoire se répète. C’est en fait l’approche millénaire de l’art, de l’esthétique, par la culture occidentale et le judéo-christianisme qui est remis en question. La beauté et l’harmonie sont contestées et, comme le disait déjà Baudelaire : « le laid peut être beau ». Plus prosaïquement, on ne pardonne pas au free jazz de s’inscrire, en tant que musique, dans les rapports de production et de reproduire les sonorités, les couleurs, les bruits de la vie dans ce qu’elle peut avoir de plus quotidien, de plus trivial. Il est en outre ridicule de ne considérer le Free jazz que comme forme musicale en lui déniant son essentielle dimension sociale et politique, sa critique féroce du capitalisme, pour le dire autrement.

Le Free jazz s’efforce de rassembler tous les éléments de la tradition jazzistique, tout en s’appropriant des codes musicaux au-delà du Jazz. Comme le disent les auteurs (opus cité) : « Par un mouvement double, à la fois centrifuge et centripète, le free entreprend une réappropriation des éléments nègres de la musique afro-américaine, en même temps qu’il s’ouvre complètement à toutes possibilités d’enrichissement, musical et extra-musical, que lui proposent les codes musicaux situés au-delà ou en-deça du champ d’action supposé du jazz ».

Mais qu’est-ce qui caractérise vraiment le Free jazz ? D’abord, le fait que le thème n’est plus central et qu’il est déconnecté de l’improvisation. Albert Ayler et Eric Dolphy notamment se jouent du thème qui n’a plus chez eux valeur structurante et l’Art Ensemble Of Chicago va jusqu’à le martyriser avec sadisme.

« Les sons deviennent plus importants que les notes », affirme Albert Ayler (opus cité). C’est aussi par rapport aux instruments que le Free jazz se démarque. « Ils ne savent pas jouer », entend-on souvent dire des musiciens de free jazz, comme les critiques sérieux jugeaient les groupes punks. En fait, l’instrument est utilisé pour émettre des sons, des cris ou des bruits, s’affranchissant de la mélodie ou des traditions musicales classiques. On peut noter que les grands musiciens de free jazz seront d’ailleurs très souvent des multi instrumentistes, car il ne s’agit plus de posséder un instrument, mais d’utiliser toute une gamme d’instruments où la technique n’est plus un élément déterminant. D’autre part, on introduira des instruments indiens, arabes, africains, quitte à en fabriquer artisanalement de nouveaux. C’est toute la conception instrumentale de l’occident qui s’effondre.

On l’a dit, l’improvisation est reine dans le Free jazz mais, là aussi, pas au sens où on l’entend généralement. Là où le soliste s’avance et improvise, avec l’orchestre qui l’accompagne, ce sont ici tous les musiciens qui improvisent en même temps, sans structures thématiques ou mélodiques, ce qui rend l’exercice parfois difficile et scabreux. Mais, pour se prémunir des risques de cacophonie, les groupes de free jazz répètent beaucoup et savent improviser collectivement dans une direction précise.

Mis à part Art Blakey, il était rare de voir un batteur figurer au premier plan d’un orchestre de jazz. Milford Graves ou Sonny Murray sont des batteurs et ils en sont les principaux éléments. Autant dire que la rythmique n’a plus la même fonction. Là où, avec la contrebasse, elle donne le tempo, elle devient dans le Free autonome et le batteur est aussi « artiste » que le saxophoniste ou le pianiste. Le Free se revendique de la polyrythmie et les rythmes africains et délaisse volontairement les rythmes puissants et scandés. L’Afrique mythique, l’Afrique fantasmée. Tous les musiciens de free jazz ont rêvé d’Afrique, pas comme la terre d’un possible retour aux origines, mais le continent de l’onirisme, de l’immensité, de nouveaux rapports humains possibles et d’une alternative au matérialisme. Presque tous les musiciens de free jazz étaient présents au festival panafricain d’Alger, en 1969, et ce fut pour beaucoup leur seul voyage là-bas. Il n’y aura pas que l’Afrique dans cette quête de sens et de sons : l’Asie, l’Inde et le monde arabe seront sollicités ; Sun Ra développant à loisir les thèmes de l’égyptologie en même temps que ceux de l’ufologie et on ne sait plus trop s’il y croit vraiment ou si tout cela fait partie d’un spectacle musical qui tient de la féerie et du fantastique.

Les influences occidentales ne sont pas absentes du free jazz. Chez les plus grands – Albert Ayler, Cecil Taylor ou Archie Shepp (bien qu’au-delà du free jazz) – on perçoit des références au classique à travers Fauré, Bartok, Stravinsky ou les symbolistes, mais aussi à la musique contemporaine, atonale ou sérielle, celle de Varese, de Stockhausen ou de Pendericki. L’atonal et le dissonant deviennent la norme dans ce qui est une glorification des sons et des voix. Ces voix qui, en résonance aux chœurs d’esclaves et au Gospel, constituent certainement la dimension la plus importante du free jazz. Mais les approches sont différentes et très diverses et, là où un Albert Ayler est nostalgique de musiciens comme Armstrong ou Bechet, l’Art Ensemble Of Chicago méprise ouvertement toutes ces références au bon vieux jazz et s’en moquent. La diversité des expériences musicales ne rend pas facile l’usage de l’étiquette « free jazz », et on chercherait en vain une unité entre tous ces groupes et musiciens qui n’ont que des dénominateurs communs dans la négritude, la révolution, l’Afrique et, surtout, le rapport au politique. Le Free jazz, ou l’anarchie faite musique.

(1) Free jazz / Black power – Philippe Carles et Jean-Louis Comolli – Champ libre – 1971.

8 septembre 2022

Merci pour cet excellent rappel sur deux mondes qui ne m’ont jamais vraiment attiré, mais dont les influences culturelles sont indéniables.