JERRY LEE LEWIS: LE TUEUR EST MORT

On avait pris l’habitude de faire de cette section rock autre chose que des rubriques nécrologiques. Mais le Killer – le dernier des pionniers du rock’n’roll – est mort et nécessité fait loi . On avait déjà parlé de lui dans une chronique de sa biographie par Nick Toshes (Hell fire). Toute expression sur Jerry Lee Lewis sera forcément plate et dérisoire en comparaison de ce livre intense et brûlant. Mais on essaie quand même, car il faut bien lui rendre un dernier hommage. De sa Louisiane natale à ses nombreux come backs en passant par Sun Records, le Star Club de Hambourg, la Country’n’western, Dieu, le diable et ses trop nombreuses frasques. Voici son histoire.

Après Pharoah Sanders la fois dernière, on s’en voudrait de vouloir jouer les petits Bossuet du rock et de ne parler des artistes que sur le mode obituaire. On parlera des Fugs la fois prochaine, un fort article qu’on se promettait de publier ici mais la mort du Killer est une priorité absolue.

Dans la biographie que lui consacre Nick Toshes (et qui pour beaucoup est la quintessence de ce que doit être une biographie de groupe ou chanteur de rock), on suit les ancêtres de Jerry Lee entre le Mississippi, le Texas et la Louisiane avant de s’y installer définitivement dans une ville qui s’appellera Lewis. C’est un peu comme la bible qui décrit les pérégrinations de tribus juives emmenées par leurs patriarches dans toute la Palestine. La comparaison n’a rien d’usurpée.

Soit Jerry Lee Lewis qui naquit le 29 septembre 1935 à Ferriday (Louisiane), sur le delta du Mississippi, et s’est éteint le 28 octobre 2022 dans le comté de Do Soto (Mississippi aussi). Un homme du sud et un enfant turbulent dont la mère se désespère de ses soudaines colères et de ses tendances à la cruauté. Un hyper-actif, comme on dirait aujourd’hui, comprendre super chiant.

Ses parents étant très croyants, plutôt en mode protestants évangéliques, il fait ses premières vocalises à l’église et impressionne par sa voix déjà bien timbrée, sa ferveur et sa fougue.

Avec un cousin, Jimmy Swagart qui deviendra l’un des télévangélistes les plus célèbres du pays, il écoute du rhythm’n’blues dans un bouge à la périphérie de la ville, le Haney’s Big House et c’est la révélation. Il s’exerce chez lui sur un vieux piano d’occasion et sa vocation est trouvée. Son père, impressionné par ses talents naissants, l’emmène à l’arrière de son camion et le fait se produire moyennant finances dans les bourgs avoisinants. Après le rhythm’n’blues, il est fasciné par les chanteurs de Country’n’western de l’époque, Jimmie Rodgers, Hank Williams et Gene Autry. Rhythm’n’blues + Country’n’western = Rock’n’roll, la musique du diable, selon lui.

Il reprend un classique de Sticks Mc Gee, « Drinking Wine Spo-Dee-O’Dee » et le fait tellement bien qu’il finit par se tailler une petite réputation dans le secteur. En 1950, il est envoyé dans une école baptiste fondamentaliste, à Waxahachie (Texas) où il est censé étudier la bible et la musique. Il s’en fera exclure pour avoir joué des gospels en Boogie-woogie. Jerry Lee passera sa vie tiraillé entre sa ferveur religieuse et sa fascination pour le mal. C’est la clé du personnage.

Il se produit à Nashville, épouse Dorothy Barton et deux ans plus tard Jane Mitcham qui lui donnera un fils. Il est bigame et ne s’en formalise pas. Dans la famille, il y aura aussi la sœur, Linda Gail, qui fera aussi carrière. Son père, qui croit en lui, l’emmène enregistrer une maquette à Shreveport puis à Memphis où il auditionne chez Meteor puis chez Sun, le label de Sam Philips qui vient de lancer Elvis Presley. Il accompagne Billy Lee Riley, Johnny Cash et Carl Perkins et le producteur Jack Clement enregistre une bande d’essai où il reprend « Crazy Arms ». On remarque déjà son style qui mêle gospel et Boogie-woogie avec des glissandos de piano et des éclats de voix. En décembre 1956, il tombe sur Presley, Johnny Cash et Carl Perkins pour un enregistrement qui vaudra de l’or, et il met en boîte pour son propre compte « It’ll Be Me » et ce qui deviendra un classique, « Whole Lotta Shakin’ Goin’ On ».

Sam Philips décide de mettre le paquet sur le disque et organise une tournée. Conscient qu’il n’a pas le physique de Presley et qu’il ne danse pas comme lui, Lewis improvise un jeu de scène avec son piano, montant dessus, l’agressant littéralement des deux poings et finissant parfois par y mettre le feu. C’est ce qu’il fera souvent et, de passage au Steve Allen Show, il se fait connaître du grand public qui reste fasciné par cet escogriffe aux cheveux longs qui chante comme un possédé.

« Great Balls Of Fire » sort en novembre 1957 et, si le précédent hit s’était classé 3°, celui-là décroche la deuxième place. Tout le monde le voit comme un rival d’Elvis, mais il gâche tout en épousant sa cousine Myra Gale âgée de 13 ans. Parti en tournée en Angleterre, une campagne de presse se déchaîne contre lui et on fustige le dépravé, le pervers. Malgré « Breathless » puis « High School Confidential », ses cachets s’effondrent et son ascension est compromise, déjà alcoolique et dépressif après la mort par noyade de son fils Steve Allen en 1962. En mai 1961, une reprise du « What’d I Say » de Ray Charles sera son dernier succès. Fin du premier acte.

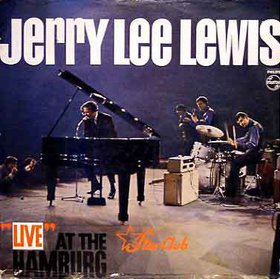

C’est en Europe qu’il va se refaire un peu la cerise. En Grande-Bretagne, le pays qui l’avait banni, à l’Olympia en juin 1963 et surtout au Star Club de Hambourg en 1964, accompagné par les Nashville Teens, ce qui donnera lieu à un album live indispensable (Live at the Star Club in Hamburg), sûrement son meilleur toutes catégories. Une dernière séance chez Sun avant un contrat chez Mercury qui sort ses plus grands succès réenregistrés, pour faire patienter car on ne doute pas que Jerry Lee va encore frapper.

Il cherche un nouveau style, oscillant entre la Country, la Soul et le Rock’n’roll avec 4 albums entre 1965 et 1967 (The return of rock, Country songs for city folks, Memphis beat et Soul my way). Puis il est choisi par Jack Good pour figurer Iago dans une version rock de Othello (Catch my soul).

Il entame ensuite sa période country avec l’excellent Another time, another place (1968) et quelques chansons fameuses comme « What Made Milwaukee Famous (has made a loser out of me) », « She Even Woke Me Up To Say Goodbye » ou encore « You Win Again ». Une reconversion due au producteur Eddie Kilroy. S’ensuivent deux volumes de reprises country en 1969 (Jerry Lee Lewis sings the country music-hall of fame vol 1 et 2) et, au début des années 1970, ses reprises réussies de « Me And Bobby Mc Gee » ou de « Chantilly Lace ».

C’est l’époque du rock’n’roll revival et du concert de Wembley en août 1972. Jerry Lee Lewis revient en grâce et sortira des albums live tout au long des années 1970, avec, sur Odd man in (1975), le fameux « Don’t Boogie Woogie (when you say your prayers tonight) » dont on connaît la reprise par Monsieur Eddy. The Session (1973) a été enregistré à Londres avec Rory Gallagher, Peter Frampton et Alvin Lee. Jerry’s back !

Après trois albums médiocres, il retrouve Cash et Perkins pour un convaincant Survivors en 1981 avant de retrouver les mêmes plus Roy Orbison, Ricky Nelson, John Fogerty et Dave Edmunds pour le grand Class of 55 avec «We Remember The King » ou « Big Train From Memphis », autant d’hommages à Elvis Presley. Puis c’est le film Hail ! Hail ! Rock’n’roll de Taylor Hackford en 1987 avec Chuck Berry et Fats Domino avant Great balls of fire, avec Denis Quaid, inspiré à Jim Mc Bride par le livre de Myra Gale qui le décrit comme un tueur (un vrai).

Il continue de se produire en public quand ses concerts ne sont pas annulés à la dernière minute, le plus souvent avec Kenny Lovelace et le guitariste James Burton. En 1992, il a ouvert un cabaret dans Beale Street, à Memphis et participé à la bande originale du film Dick Tracy, avec « Down The Road Apiece » et « The House Of Bluelights ». Deux titres qu’il affectionne particulièrement. Le bougre a toujours eu bon goût.

Après moult divorces et remariages, il a perdu un autre fils dans un accident de voiture en 1973. En 1976, il blesse par balle son bassiste Norman Owens, grièvement blessé à la poitrine. Il détruit sa Rolls dans un accident en état d’ivresse et tente de forcer la porte de Graceland, à coups de revolver. La légende noire peut s’écrire et le tueur s’exposer derechef au scandale et à l’opprobre. Après avoir perdu sa quatrième femme, noyée dans sa piscine juste avant son divorce, il épouse Shawn Stevens, âgée de 25 ans (il en a 50) qui disparaît à son tour dans des circonstances obscures, même si l’enquête conclut à une overdose de méthadone. Barbe bleue ? Il se remarie en 1987 et a un nouveau fils, Jerry Lee III, une dynastie…

Sur la fin, il doit 4 millions de dollars au fisc qui lui saisit tous ses biens. Donné souvent pour mort à cause de ses ulcères et de ses cures de désintoxication, il finit par mourir vraiment à 87 ans, lui qu’on aurait donné pour mort à la quarantaine. Comme quoi, le rock’n’roll (et le bourbon), ça conserve. Terminons en laissant la parole à Bruce Springsteen : « Jerry Lee Lewis ne faisait pas le rock’n’roll, il était le rock’n’roll !». Pas mieux.

30 octobre 2022

Merci Didier pour cet excellent rappel.