LOU REED : LE TRANSFORMER A 50 ANS

Sorti en décembre 1972, Transformer, produit par David Bowie, marque le retour en force de Lou Reed sur la scène rock’n’rollienne. Il avait sorti un album quelques mois auparavant, portant simplement son nom et que d’aucuns rebaptiseront Park Avenue. Le chanteur iconique du Velvet Underground devenait le chantre américain du rock décadent, phénomène avant tout anglais, mais il n’en signait pas moins l’un des plus grands disques, tous genres et toutes époques confondues, de la Rock music.

Il faut tout d’abord restituer le contexte. À l’été 1971, le Velvet Underground a sorti Loaded, son dernier album, en juin, et joue tous les soirs au Max’s Kansas City de New York devant des audiences clairsemées qui regardent distraitement le groupe, entre deux plats, puisque l’établissement est aussi un restaurant. Loaded n’est pas leur meilleur album, mais il contient des classiques comme « Rock & Roll », « Sweet Jane » et « New Age », plus cet hymne au nihilisme qu’est le long « Oh Sweet Nuthin’ ». De la formation originale, ne reste plus que Lou et le fidèle Sterling Morrison, les frères Yule, Doug et Bill, ont remplacé John Cale, parti en 1968 après le deuxième album (White light / white heat) auquel il avait grandement contribué, et la batteuse Maureen Tucker, enceinte cet été-là mais qui reviendra pour une dernière version du Velvet.

À l’issue de ces concerts frustrants, Lou Reed quitte le navire en pleine dépression et retourne chez ses parents. Il accepte la proposition de son père, gérant d’un cabinet d’avocats, de travailler comme secrétaire et aide-comptable. Le rocker chantre du sordide new-yorkais et des fleurs du mal qui poussent sur l’asphalte est devenu un employé de bureau docile. Le poète de la rue, inspiré par Hubert Selby Jr ou Delmore Schwartz et façonné par Andy Warhol n’en restera pas là, en Bartleby soumis au paternel, et l’ange de la mort va redéployer ses ailes momentanément brisées.

Son premier album solo, en juin 1972, a été enregistré à Londres avec les musiciens de Yes (Rick Wakeman et Steve Howe), Kaleb Quaye à la guitare et Clem Cattini, célèbre batteur de studio, aux percussions. Un très bon disque, mais plutôt un brouillon de tout ce qu’il va faire par la suite, avec une première ébauche de son « Berlin », une nouvelle version du « Lisa Says » du Velvet et des chutes de studio ou des démos de tous les albums du groupe. Mais on n’avait encore rien vu.

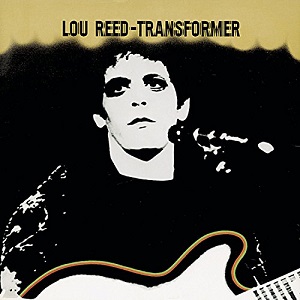

Transformer paraît donc le 8 décembre 1972, produit par Bowie et son guitariste Mick Ronson, chez RCA. Et c’est une grande claque. Parlons d’abord de la pochette, qui a fait couler beaucoup d’encre. Pas tant le verso, une photo surexposée de Mick Rock prise lors d’un concert de Lou qui va influencer le cinéaste Jim Sharman pour son Rocky horror picture show que le verso montrant un mannequin londonien des années 1960 et un rocker en jean et cuir dissimulant mal une érection. Le bruit a couru qu’il s’agissait d’une seule et même personne, voire…

L’entame est parfaite avec ce « Vicious » et son riff d’acier qui aurait pu figurer parmi les meilleurs titres de Loaded. La voix métallique et un peu nasillarde de Lou se promène dans un déluge d’électricité et les mots sont encore ceux d’un grand poète du rock : « vicious, you beat with a flower / you do it every hour / oh babe you’re so vicious ».

« Andy’s Chest », la poitrine d’Andy (Andy Warhol peut-on supposer) est plus en retrait. C ‘est une chanson rescapée du Velvet Underground avec un final qui fait penser aux perles d’un genre qu’on a appelé College Rock (Ricky Nelson, Fabian, Del Shannon…). Bang bang, swoop swoop, rock, rock… Un texte surréaliste qui débute par «si je pouvais être n’importe quoi, je serai une chauve-souris pour fondre sur toi ». Et des histoires cocasses comme celle d’une femme dont le nombril était la bouche et qui goûtait tout ce qu’elle disait. L’ange du bizarre.

« Perfect Day » est l’une des chansons les plus connues de l’album et elle est proche de la perfection avec des orchestrations et des arrangements sophistiqués habillant une mélodie simple, presque minimale dont Lou a le secret. Une mélodie raffinée et subtile et un texte qui chante l’amour ; l’amour comme addiction :«you just keep me hangin’ on », le thème pouvant aussi bien faire allusion à l’accoutumance provoquée par les drogues dures, dont Lou Reed s’est toujours dit familier, même s’il était plus accro aux amphé, à l’alcool et aux tranquillisants qu’à l’héroïne.

« Hangin’ Round » est une chanson enlevée où les mots se bousculent à propos de divers personnages occupant chacun un couplet, tous plus loufoques et extravagants les uns que les autres. Harry, Jeanny, Cathy, Hark… « Vous continuez à faire des choses que j’ai arrêtées de faire il y a des années et vous vous accrochez à moi. Je ne suis pas si content de vous avoir trouvés ». Les personnages envahissent l’auteur jusqu’à empiéter sur son moi et le faire douter de sa santé mentale.

« Walk On The Wild Side » est l’une des plus belles chansons de tout le répertoire rock, avec sa mélodie suave, l’écho des chorus girls, la contrebasse de Herbie Flowers et le solo de saxophone de Ronnie Ross. La chanson met en scène des personnages de la Factory Warhol dont Joe D’Alessandro (Little Joe) ou Candy Darling sur fond d’homosexualité, de travestissement, de sexe et de drogue. Bizarrement, le morceau a échappé à la censure, peut-être à cause de la distance avec laquelle tout cela est évoqué, comme souvent chez Lou Reed.

La seconde face débute avec « Make Up » (maquillage) et ses « you’re a slick little girl ». Le propos semble ironique et Lou se moque gentiment des longs préparatifs de maquillage et d’habillement des femmes avant de sortir. Des touches discrètes de cuivres donnent à la chanson un charme diffus.

« Satellite Of Love » est sorti en simple en février 1973, après « Vicious » / « Walk On The Wild Side ». « I use to watch things on TV », confie Lou en parlant de satellites qui vont sur Mars. Une chanson plus proche de l’univers d’un Bowie mais les glissandos de piano et les chœurs en font une petite merveille de mélodie. Un pur bonheur.

« Wagon Wheel », ou la roue de secours. « Won’t you be my wagon wheel » (smoke). On sent la frustration d’un amour fou non partagé et la chanson est encore une fois superbement construite et diablement efficace.

« New York Telephone Conversation » et cette sorte d’addiction au téléphone dans ce qu’il appelle la cité du spectacle (New York). Une chansonnette de comédie musicale, un peu en retrait pas rapport au reste.

Il n’en va pas de même pour « I’m So Free », encore un morceau vif et enlevé. « Yes, I am mother nature’s son / And I’m the only one ». Quelques minutes d’euphorie pure avec encore un texte riche et une poésie de la plus belle eau. L’euphorie avant une nouvelle déprime ?

Et un au revoir radieux avec « Goodnight Ladies » qu’il chante d’une voix de crooner. Le rideau tombe et la lumière s’éteint dans une bouffée mélancolique pour un samedi soir solitaire. Une petite cérémonie des adieux après nous avoir fait vivre des moments de grâce. Merci Lou.

De Transformer, c’est encore l’écrivain Nick Toshes, à l’époque journaliste à Rolling Stone (janvier 1973), qui en parlera le mieux : « Reed lui-même dit qu’il pense que l’album est génial. Je ne pense pas qu’il soit aussi bon que ce qu’il est capable de faire. Il semble avoir les capacités de proposer de la musique vraiment dangereuse et puissante, des trucs avec lesquels des gens comme Mick Jagger et David Bowie n’ont fait que se frotter les genoux ». Sévère, mais finalement plus qu’élogieux. Berlin, un an après, n’aura pas tout à fait les mêmes vertus mélodiques mais nous emmènera beaucoup plus loin dans la noirceur et le désespoir. Un album que le critique de Rock & Folk Yves Adrien qualifiera de « Sergent Pepper’s du sopor ».

Après un live prodigieux (Rock’n’roll Animal), Lou Reed nous servira un bien pâle Sally can’t dance avant ses expérimentations électro-acoustiques et ses interviews fleuves avec Lester Bangs reproduites dans Creem Magazine, en 1975. Lou Reed croyait avoir trouvé le saint Graal avec son inaudible Metal machine music et insultait tout ce qui n’était pas lui, dans le show-biz et ailleurs. La mégalomanie, cette forme vaniteuse de la paranoïa, et l’hubris s’étaient emparés de lui et, c’est bien connu, « les dieux rendent fous ceux qu’ils veulent perdre ».

Il se ressaisira avec Coney Island baby, en janvier 1976 avant une nouvelle série d’albums variant entre le moyen et le médiocre. Et avant la résurrection inespérée avec l’immense New York en février 1989, Songs for Drella (avec John Cale) en 1990 et le sépulcral Magic and loss en 1992.

Il mourra le 27 octobre 2013, un dimanche de pluie, du rejet d’une greffe du foi après une cirrhose, car il ne faisait pas que prendre des pilules multicolores. Mandrax et tequila ou whisky et Valium. Cocktails létaux. Goodnight Lou, où que tu sois, probablement en enfer entre Lennon et Bowie.

23 décembre 2022

Merci, Didier, pour ce rappel remarquable.