RONNIE BIRD : L’OISEAU ROCKER

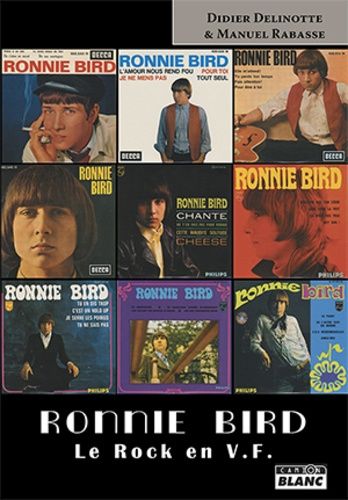

Ronald Méhu, alias Ronnie Bird, a débuté sa courte carrière en 1964. Pile 60 ans ! Il a été l’une des plus convaincantes incarnations du rock en France par le biais de 45 tours puissants adaptant pour la plupart des hits anglo-saxons. Le Rock en V.F, selon le titre d’un livre à lui consacré par Manuel Rabasse et votre serviteur, en 2017. Des premiers EP’s chez Decca, produits par Mickey Baker, jusqu’à sa demi-retraite new-yorkaise, l’histoire en accéléré d’une idole des sixties qui a eu le bon goût et l’élégance d’arrêter à temps en découvrant d’autres horizons. Faut pas t’en faire pour Ronnie ! (ça arrive à tout le monde).

C’était le temps du Surf rock, du Swinging London, des Rica Levi’s, des Pepsi Booms et des Yéyés. Déjà perçaient les Rolling Stones et les Beatles engrangeaient les hits avec une régularité de métronomes. On écoutait Dans le vent ou Salut les copains sur Europe 1 et on s’arrachait les pages du magazine éponyme. À la télévision sévissait un certain Albert Raisner, harmoniciste fou, dans Âge tendre et tête de bois, en direct du Moulin de la Galette et, du haut de mes 10 ans, j’achetais mes premiers super 45 tours de Claude François, Frank Alamo ou Richard Anthony.

Et de Ronnie Bird, un jeune Turc qui reprenait des hits des Stones ou des Pretty Things dans ma langue maternelle. On s’était intéressé à l’oiseau rare et une fiche de SLC racontait qu’il était né en avril 1946 à Boulogne-Billancourt, avait été viré en seconde du lycée Claude Bernard et nous revenait de Londres après avoir découvert les Beatles dont il avait adopté la coupe de cheveux. ‘Achement terrible ! Son nom de scène vient d’un aviateur téméraire, un fou volant qui se serait scratché sur le sol. I comme Icare…

Il enregistre son premier E.P dans les studios Decca, avec le guitariste Mickey Baker aux consoles. Ce sera « Adieu À Un Ami », un hommage à Buddy Holly, au printemps 1964. En décembre, sort son deuxième super 45 tours avec « L’Amour Nous Rend Fous », encore Buddy Holly dont il adapte le « Love Has Made A Fool Of You ». On peut voir Ronnie Bird dans les rares émissions pour jeunes à la télévision, et l’entendre à la radio. En interviews, Ronnie confesse sa passion pour les pionniers du rock’n’roll et pour les groupes pop anglais, Rolling Stones en tête.

Son premier E.P de 1965 est une splendeur : reprises des Stones (« Elle M’Attend » / « The Last Time » et « Pour Être À Toi » / « Down Home Girl »), des Pretty Things (« Tu Perds Ton Temps » / « Don’t Bring Me Down ») et des Nashville Teens (« Fais Attention » / « Gonna Find My Way Back Home »). Ronnie traduit les hits fulgurants des hit-parades des radios pirates et il le fait avec ferveur et talent. Il frappe encore plus fort avec « Où Va-T-Elle », sur une chanson des Hollies, et reprend aussi Ian Whitcomb, les Moody Blues et les Turtles.

1965 voit des milliers de jeunes se réunir sur la Place de la Nation pour un concert improvisé (une flash-mob dirait-on maintenant) de Johnny Hallyday lancé par Daniel Filipacchi sur SLC. Ronnie apparaît sur la photo du siècle de Jean-Marie Périer. La British invasion fait des ravages et Disco Revue lance son manifeste : Appelons-nous les rockers !, un fort éditorial de Jean-Claude Berthon aux accents prométhéens. Rockers de tous les pays unissez-vous !

L’année 1966 marque un tournant. Les Yéyés n’ont plus le vent en poupe et des petits nouveaux viennent bouleverser le bel agencement des hit-parades : Michel Polnareff, Christophe, Michel Delpech, Jacques Dutronc, Antoine, Stella, Nino Ferrer… Le vent de la contestation, venu d’outre-Atlantique, souffle sur la variété française qui tend à s’afficher anticonformiste et rebelle.

Ronnie, lui, a quitté Decca pour signer chez Philips, la marque reine du disque en France, celle de Johnny Hallyday, c’est dire. Il reprend un succès de Them qui sera repris par les Troggs, « Chante », qui brocarde Antoine et les pseudo-contestataires qui, en épigones de Dylan, font de la chanson un véhicule de leurs idées politiques. On peut juger le texte un peu réac, mais il préfigure la trajectoire de ces gauchistes qui iront « du col Mao au Rotary », selon Guy Hocquengheim. Avec ça, une reprise des Who dont le texte a été écrit par Hubert «Dans le vent » Wayaffe, « Ne T’En Fais Pas Pour Ronnie » / « A Legal Matter ») plus une reprise des Everly Brothers («So Sad ») et des Knickerbokers (« Cheese » / « Lies »), un groupe redécouvert par Lenny Kaye au bonheur de sa superbe compilation, Nuggets en 1972.

Deux E.P par an et un album, compilation Decca de ses chansons pour le label. On trouve encore des reprises des Stones (« Ce N’Est Pas Vrai » / « Blue Turns To Grey ») et des Small Faces (« Le Style Anglais » / « Hey Girl »), entre autres.

Puis Ronnie Bird s’acoquine avec deux musiciens anglais de Johnny Hallyday, Micky Jones et Tommy Brown, pour un virage Rhythm’n’blues. En mai 1967, on peut le voir à Bouton Rouge, l’émission de Pierre Lattès, chanter son «Tu En Dis Trop » (« You Don’t K now Like I Know » de Sam & Dave), accompagné de Zouzou la Twisteuse sur un court-métrage de Philippe Garrel.

Après la parenthèse Soul, c’est le psychédélisme qui s’invite au répertoire du chanteur passé du look Mod aux chemises à fleurs. Peut-être son meilleur EP avec des reprises des Bee Gees et de Tim Hardin plus deux chansons originales cette fois : « Les Filles En Sucre D’Orge » et « La Surprise », tendant à prouver que Ronnie Bird n’est pas qu’un adaptateur inspiré.

À l’été 1967, c’est le fameux « Le Pic-vert », interdit sur les ondes pour obscénité. Le texte sera reproduit plus tard par Hara-Kiri Hebdo pour dénoncer une censure qui confine à la stupidité. Ronnie Bird fait une première fugue aux États-Unis d’abord, puis au Canada où il conquiert un public qui l’adopte. Jusque-là, les concerts se cantonnaient au Golf-Drouot ou à des Dancings de la frontière belge, à part une tournée nationale avec Chuck Berry et Antoine, au printemps 1966. Lors d’une de ces tournées, un accident de voiture provoque l’infirmité d’un roadie qui tenait le volant et Ronnie est traîné devant le Tribunal des Affaires Sociales en tant que « donneur d’ordre ». C’est le commencement de la fin. Philips sort son second album – il n’y en aura pas d’autres, du moins dans sa première période – compilation là aussi des ses 45 tours.

Un dernier simple (« Sad Soul » / «Rain In The City ») en 1968, après une tournée calamiteuse interrompue par les événements. Ronnie doit jeter l’éponge après un dernier passage à la télévision dans Forum Musiques, émission de Philippe Koechlin. Dès lors, Ronnie va avoir mille vies.

Il joue dans Hair, importé à la Porte Saint-Martin, puis dans une version française de Jésus-Christ Superstar, mise en scène par Pierre Delanoë. Il part à Londres, dans le sillage du groupe Spooky Tooth, puis fait un tour du monde pour une association humanitaire. Il vivra quelques années dans une communauté en Écosse avant de rentrer à Paris pour une tentative avortée de come-back à l’heure du punk.

Ce sera ensuite New York et le bureau de New York d’Antenne 2 qui l’engage comme technicien puis comme grand reporter en Amérique du Sud notamment. Il y rencontre l’ex producteur Giorgio Gomelsky et l’ami Francis Dumaurier pour une seconde vie qui lui permet d’enregistrer One world, un C.D World music sorti en 1992. Bayon et Serge Loupien l’interviewent pour Libération et il fait quelques télés chez nous avant de repartir dans son New York d’adoption.

Il sera un temps le chauffeur de Ray Charles pour qui il écrira « Precious Thing », un hit international que Brother Ray enregistrera avec Dee Dee Bridgewater. Autant de royalties qui lui permettront une retraite dorée. Entre temps, il sera devenu le chanteur culte de toutes les nostalgies, faisant la une de Juke-Box Magazine qui sortira un faux live de lui ainsi que quelques raretés. Plus des compilations en pagaille qui le rappelleront au bon souvenir de ses vieux fans.

C’est son fan de toujours, Sébastien Himoun, qui sera son archiviste et son héraut, alimentant un site Internet tenu par Sonia Coplot à la gloire de Ronnie, chanteur oublié qui coule des jours tranquilles à New York. Pour la petite histoire, Manuel Rabasse et moi-même avions sorti une biographie de Ronnie Bird, diversement appréciée et descendue par Juke-Box Magazine, en gardiens du temple estimant illégitimes et apocryphes des écrits sur leur idole n’émanant pas d’eux, de leur coterie.

Mais Ronnie Bird, le chanteur, est à tout le monde, figure totémique de nos adolescences qui nous aura fait connaître les merveilles de la Pop music et nous aura fait passer de l’autre côté du miroir, titre de l’une de ses chansons. Peut-être lira-t-il cet hommage, par l’intermédiaire de l’ami américain, Francis Dumaurier. En espérant qu’il l’appréciera. Bird-Doggin’, comme chantait Gene Vincent. Et bye bye bird !

Le rock en V.F – Didier Delinotte et Manuel Rabasse – Camion Blanc – 2017.

27 janvier 2024

Merci Didier. Je me suis fait un plaisir de lui faire suivre aujourd’hui.