NOTES DE LECTURE (44)

MAURICE MAETERLINCK – LA VIE DES FOURMIS – Fasquelle / Le livre de poche

On connaît par ailleurs Maeterlinck comme l’un des chefs de file de l’école des poètes symbolistes belges, ceux qui, disciples de Mallarmé et de Paul Valéry, ont proposé une poésie obscure et hermétique, fascinée par l’antiquité et ses mythologies. On veut parler de poètes comme Verhaeren ou Rodenbach.

Rien de tout cela ici. Maeterlinck, en poète plus qu’en scientifique, avait aussi écrit des traités sur les abeilles, les termites et les fourmis. Ce sont ces-dernières qui nous occupent ici.

On a connu des gens comme Bernard Werber, ancien journaliste scientifique au Nouvel Observateur, qui ont consacré des sagas romanesques au monde fascinant (en tout cas pour eux) des fourmis. On pourrait citer aussi Vian. Rien de tel ici, ce livre se veut un traité scientifique traitant de ce monde. Un travail de myrmécologie, branche de l’entomologie consacrée à ces insectes.

Maeterlinck ne néglige aucun aspect de leur vie sociale : la fourmilière, la cité, les nids, les guerres, communication et orientation, pastorales, champignonnistes, fourmis agricoles et parasites ; autant de têtes de chapitre pour un livre merveilleusement écrit, plus proche de la poésie on le répète que de l’austère traité scientifique. Car Maeterlinck aime ces petites bêtes industrieuses et il s’appuie sur divers écrits d’entomologistes pour en parler, sans s’être livré lui-même aux mille expériences relatées. C’est parfois difficile à lire, mais fascinant.

En poète donc, mais aussi en métaphysicien, car ce qui intéresse Maeterlinck se trouve aussi dans l’anthropomorphisme, trouver des concordances avec le règne humain. Pour lui, la fourmi a réalisé l’idéal d’un monde communiste, où chacun travaille pour l’autre et où le collectif guide l’individu qui n’a pas de valeur intrinsèque. Il y voit aussi, en chrétien, une main invisible qui meut tout ce petit monde dans le sens de l’intérêt général. Il en veut pour preuve cet estomac collectif où chacun peut plonger pour se nourrir et aussi sustenter les autres. Il en veut aussi pour preuve cette aptitude à domestiquer d’autres espèces, comme les pucerons qu’ils traient comme nous trayons les vaches.

Certes, il n’omet rien des espèces inamicales, guerrières, agressives et dévastatrices, mais c’est pour lui l’exception qui vient confirmer cette belle règle d’un monde parfait où chacun trouve sa place.

Il nous parle avec émotion de l’héroïsme de ces insectes, de leur sens de l’abnégation et de leur courage face à toutes les situations. On croirait qu’il les aime vraiment et voit en elles des remplaçantes idéales pour une humanité qui a failli.

Bref, des intelligences en marche à qui il ne manque que le langage, pas la communication. Maeterlinck se moque de La Fontaine avec sa fourmi pas prêteuse et pingre. C’est tout le contraire nous explique-t-il, insecte généreux, social et collectiviste. On ne les voit plus de la même façon après avoir lu ce livre, et on prendra garde à ne pas les écraser. Ce sont peut-être nos futurs maîtres. Mais qu’est-ce qu’il a contre les cigales ?

SOMERSET MAUGHAM – IL SUFFIT D’UNE NUIT – La Palatine.

Les romans pour dames de Somerset Maugham, chantait Souchon. Il n’est pas interdit aux hommes d’y fourrer le nez. Maugham peut paraître démodé aujourd’hui, avec ses codes mondains et ses valeurs vieille Angleterre, mais il reste un grand prosateur doublé d’un fin connaisseur de l’âme humaine, et pas seulement féminine. On pourrait citer à l’appui de cette assertion Le sortilège malais, Le fil du rasoir ou encore Servitude humaine et on s’arrêtera là pour ne pas se voir accusé de faire du remplissage.

Nul besoin d’ailleurs, tant on a à dire sur ce petit livre.

L’action se passe à Florence, là où l’héroïne Mary est en villégiature. Elle est d’une beauté rare et n’a pas vraiment de problèmes d’argent. C’est Maugham quand même, pas le champion du roman social. Mary est courtisée par un lord, Edgar, qui doit jouer un rôle important aux Indes, mais aussi par Rawley, un dandy désinvolte qui s’éprend d’elle, même si lui pense plus à une coucherie qu’à un mariage.

Lord Edgar est rappelé à Londres et, les rues n’étant pas sûres, il confie son revolver à Mary qui, une nuit, accepte de coucher avec un violoniste autrichien persécuté et malheureux. Le violoniste est fou amoureux (comment lui résister), et il n’accepte pas de se voir congédié au petit matin. Il a entrevu le paradis et on le renvoie à son enfer. À la suite d’une dispute, le revolver de Mary lui arrive entre les mains et il se suicide. Le coup d’un soir (Maugham bien sûr n’appelle pas cela ainsi) a mal tourné.

S’ensuit une intrigue policière où Rawley le dandy l’aide à cacher le corps et à enterrer, si on peut dire, l’affaire. Une affaire qui affecte Mary jusqu’à bouleverser son destin. On devine la suite, mais on ne la dévoilera pas ici, au cas où vous tomberiez un jour sur ce roman.

Roman pour dames, il l’est vraiment et on a déjà lu des choses plus intéressantes de Maugham mais, tel qu’il est, il se lit bien et décrit une certaine classe aristocratique anglaise avec ironie et causticité. Le bougre sait aussi bricoler des intrigues et raconter des histoires, avec malice, coups de théâtre, rebondissements et qui proquos.

Le conteur amusé d’une société morte ou en voix d’extinction. Un chroniqueur mondain qui aurait du talent, et de la sensibilité. N’oublions pas Somerset Maugham (à prononcer Môme avec une moue fatiguée).

EDWARD ALBEE – QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF – Robert Laffont / Livre de poche

Je connaissais vaguement le film de Mike Nichols avec les époux terribles Liz Taylor et Richard Burton. La plus belle scène de ménage jamais mise en scène, si on veut bien excepter La mégère apprivoisée de Shakespeare. C’est en tout cas ainsi que Jean Cau, en préfacier, présente le texte. Oui, Jean Cau, l’ancien secrétaire de Sartre rédacteur des Temps modernes devenu chroniqueur réac et atrabilaire à Paris Match. Cavanna en inférait qu’il avait dû avoir les oreillons entre temps, pas soignés. On en meure où on en reste idiot, comme disait Bedos.

Rien à voir, dans le titre, avec l’illustre écrivaine, mais plutôt avec la comptine « qui craint le grand méchant loup ? », que le couple infernal chantonne dans les périodes de calme. Des périodes qui sont rares, tant Martha et George n’arrêtent pas de se déchirer. Comme témoins de la dispute, un couple de jeunes américains : Honey, une étudiante un peu niaise et en tout cas naïve, et Nick, un jeune professeur de biologie beau gosse, sportif et plutôt sain. Bref, la jeune Amérique pleine d’avenir contre la vieille, celle des névroses et des vieux démons.

Le couple épatant passe son temps à se déchirer donc, à se maudire, à se meurtrir, avec un raffinement masochiste. Ils ont franchi, l’alcool aidant, les limites de la décence et ce sont deux fauves qui s’entre dévorent sur fond d’orgueil blessé et de haines recuites.

Elle lui reproche d’être un universitaire sans ambition, qui a déçu les espoirs de son père doyen de l’université et qui y fait à ce titre la pluie et le beau temps. Elle lui reproche un roman non publié qui parle du meurtre de ses parents. Elle lui reproche de n’avoir jamais pu avoir d’enfants, et la fiction est entretenue d’un fils mort. On ne sait pas très bien et il y a des zones d’ombre, ce qui rend l’intrigue encore plus fascinante. Lui en a autant à son service : c’est une garce (d’ailleurs, elle couche avec Nick à un moment de la pièce), une alcoolique, une névrosée, une ambitieuse et elle n’a jamais pu lui donner d’enfants. Elle soutient son père, que George compare à une souris blanche aux yeux rouges, et n’en finit pas de souligner la médiocrité de son mari. Trois rounds et une victoire par K.O de George, qui a choisi le point faible de Martha, son rapport à la procréation et à l’enfantement. Mais on peut parler d’un match nul où les deux combattants ivres jettent l’éponge sous le regard consterné de leurs deux spectateurs, personnages assez falots qui n’ont plus qu’à maudire le fait d’avoir accepté cette invitation tardive, ce « dernier verre ».

Une pièce violente, un moment de pure démence, une tuerie. Albee avait déjà monté Zoo circus (joué en France avec Laurent Terzieff dans le rôle principal) ou La mort de Bessie Smith. On le raccroche au théâtre de l’absurde des Beckett, Ionesco ou Adamov, alors qu’il appartient à ce théâtre « off Broadway » des Arthur Miller, Tennessee Williams ou Eugene O’Neill. Soit un théâtre de la cruauté (pas au sens où Artaud l’entendait), jamais éloigné des réalités américaines, du désespoir des êtres, de leur solitude et de leur irrésistible désir de se faire mal, de se détruire, avec ou sans témoins.

« Il n’y a pas de deuxième acte dans la vie d’un Américain », disait Scott Fitzgerald. Ici, il y a beau en avoir trois, on est de plain-pied dans la tragédie américaine, quelque chose comme Shakespeare à New York et au XX° siècle. Aussi admirable que douloureux.

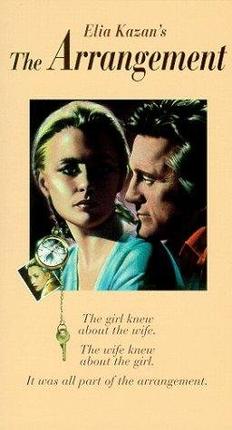

ELIA KAZAN – L’ARRANGEMENT – Stock

Là aussi un film qu’on a vu et qu’on a beaucoup aimé, avec le grand Kirk Douglas et Kazan qui nous montrait ses blessures, ses cicatrices intérieures. On a ici le roman, paru en 1967 soit un peu avant le film. Pour le contexte, Kazan a dénoncé des amis devant les tribunaux de l’inquisition du maccarthysme, et il ne s’en est jamais remis. Tout ce qui penche un peu à gauche à Hollywood lui tourne le dos et il n’a plus qu’à lécher ses blessures, en vieux lion qui a eu la faiblesse de se laisser à demi dévorer par les hyènes. Son film America, America sera encore plus explicite à cet égard.

L’Arrangement ressemble fort à un roman autobiographique. C’est l’histoire d’un drop out (quelqu’un qui largue tout pour débuter une nouvelle vie), celui de Eddy Evans, fils d’immigré gréco-turc qui a réussi dans la vie avec une femme aimante, une fille adoptive promise à un brillant avenir, une villa à Berverly Hills, deux jobs généreusement rémunérés, des maîtresses et tout le confort qui va avec.

Que veut exactement Evans ? Il n’en sait rien lui-même, si ce n’est que sa propre vie – et par extension ce qu’on a pu appeler l’American way of life, ne lui convient plus et qu’il entend rompre radicalement avec elle, jusqu’à l’auto-destruction et la folie.

Le roman commence innocemment par une aventure avec Gwen, une femme séduisante qui a un lourd passé. Evans travaille dans une agence de publicité et pige pour un journal à scandale. Il veut quitter sa femme pour refaire sa vie avec sa maîtresse du moment et, surtout, quitter ces deux emplois qu’il ne font qu’exploiter la bêtise et la cupidité de gens. « Pourquoi ça devait être comme ça , » est la question récurrente du livre. Il sait ce qu’il veut, tout quitter, mais il ne sait pas trop comment faire. Il ne sait surtout pas s’il existe une façon de le faire.

Après une série d’événements qu’il serait fastidieux de raconter mais où Evans aggrave son cas, son épouse délaissée le met sous tutelle, sa maîtresse lui claque dans les doigts, son rival lui tire dessus, ses ex-employeurs finissent pas l’envoyer paître et son père se meurt à l’hôpital. L’avocat de la famille et le psychiatre de sa femme le déclarent irresponsable et Evans, traqué, finit par être interné en établissement psychiatrique. Loin de s’en formaliser, c’est pour lui le lieu d’une « retraite bouddhiste ». Un homme qui se débat au milieu des conventions et de la morale, en quête d’une liberté absolue et d’une épiphanie individuelle. En attente d’une renaissance, d’une résurrection, puisqu’il croit avoir tué l’ancien Evans, son ancien moi.

Un roman passionnant, même s’il y a parfois des longueurs dans ces 500 pages. On pense à des écrivains new-yorkais chantres du désespoir et de la folie, comme Hubert Selby ou Norman Mailer. C’est dire au niveau où ça se place et Kazan n’était pas qu’un cinéaste consommé, c’était aussi un écrivain. C’est le roman de la rédemption et les symboles religieux sont nombreux (on croirait suivre les étapes d’une Passion), même si Evans rejette l’idée de dieu et ne compte que sur lui-même pour découvrir son vrai moi. C’est aussi un roman freudien, qui confronte le principe de réalité, sa vie d’avant, et le principe de plaisir, celle qu’il voudrait mener même si ça ne l’a amené qu’à déchoir jusqu’à échouer en psychiatrie. Le roman de la liberté de l’homme et une question, on le voit, très philosophique, pas très loin d’un Camus ou d’un Sartre. Pas un hasard si le livre date de 1967, âge d’or de l’ère hippie, de la remise en cause de la société de consommation et du conformisme. « Turn on, tune in, drop out », comme disait Timothy Leary.

La fin est presque un happy end. Evans est partagé entre les envies suicidaires de son auto-destruction et son euphorie chronique, mais il finit par se stabiliser et mène une vie tranquille en compagnie de son ex-maîtresse et d’un gamin qu’il suppose être leur fils. Le calme est revenu, après la tempête, qui vient conclure cette évocation sans apprêt de la condition humaine. Trop humaine, comme disait Nietzsche auquel ce livre renvoie aussi.

Viva Kazan !

17 mars 2023

Merci Didier pour ces introductions à des ouvrages que je ne connaissais pas.