NOTES DE LECTURE (6)

GAUCHE : LES QUESTIONS QUI FÂCHENT (et quelques raisons d’espérer). Denis SIEFFERT – Les Petits Matins

On commence par un essai pour une fois. Pas n’importe lequel, celui de Denis Sieffert, ex directeur de la rédaction de l’hebdomadaire Politis dont il est toujours l’éditorialiste. Sieffert a toujours été l’une de mes boussoles en politique ; ses connaissances historiques, son érudition, ses capacités d’analyse et ses lumières géopolitiques (il est incollable sur la Syrie ou la Palestine) en font un commentateur précieux dans un journal, hélas, pas assez lu.

Son propos est ici d’interroger les gauches actuelles à la lumière de l’histoire, et il est vrai que beaucoup de concepts (laïcité, république, internationalisme, écologie, révolution, Europe…) s’éclairent ainsi de façon lumineuse. Il dessine deux pôles, celui du réformisme révolutionnaire avec L.F.I et le PCF, et celui social-démocrate de ce qu’il reste du PS et des écologistes de tout poil.

J’ai bien quelques désaccords, mais rien de rédhibitoire et je pense que ce livre doit être une base de discussion sérieuse entre les protagonistes et, plus largement, les militant-e-s.

Sur l’Amérique latine par exemple, Politis a toujours été sévère avec les régimes nouveaux (Équateur, Venezuela, Bolivie…). Peut-on exiger une démocratie parfaite de pays qui sortent de décennies de dictatures compradores appuyées par les officines américaines, en ayant quand même sorti leurs peuples de la misère ?

Sur Mélenchon, who else ? J’ai autant de préventions que lui contre le bonhomme, son autoritarisme caractériel, le déficit de démocratie à la F.I et ses affinités contestables à l’international… Mais, à moins d’une candidature fédératrice genre Clémentine Autain (je ne vois qu’elle, mais elle aurait vite fait d’être taxée d’islamo-gauchisme par les médias et l’opinion), vers qui se tourner à part lui ? Sans parler des candidatures qui ne manqueront pas de déferler (Montebourg, Taubira, Hidalgo et d’autres) ; tout le monde se dit qu’il a sa chance puisque le niveau a sérieusement baissé et que les quelques présidents passés et actuels ont tout fait pour dégrader la fonction.

Quant au pôle néo social-démocrate où il inclut les socialistes, les écologistes et quelques satellites (Générations), n’y voit-il pas le risque de discréditer une nouvelle fois la social-démocratie par des politiques réalistes et pragmatiques à la Hollande ? Pour renverser la table, on a envie de le renvoyer à des philosophes comme Frédéric Lordon ou à des économistes comme Bernard Friot pour la définition de ce que pourrait être un vrai pouvoir de gauche dont les premières missions seraient de s’attaquer aux institutions et à la condition salariale.

Enfin, sur le vote au second tour, je n’ai pas voté Macron, quasiment assuré qu’il l’emporterait haut la main. C’est peut-être lâche, mais j’ai la satisfaction de pouvoir militer dans le mouvement social et à côté des gilets jaunes en me disant que je n’ai pas « les mains sales ». Voir maintenant ce que je ferais si les deux étaient au coude à coude, mais en être arrivés à cette situation est une vraie calamité. Il a raison de dire qu’il faut penser aux plus vulnérables et à ce que donnerait un gouvernement Le Pen fille pour les migrants, les sans-papiers, les précaires, les salarié-e-s. Mais quand va-t-on devoir voter pour elle afin d’éviter un candidat de Génération identitaire ou Maréchal-Le Pen ? La politique du moins pire a aussi ses limites.

En tout cas, ce livre stimulant a le mérite de mettre les idées au clair et de brosser lucidement un panorama, plutôt sombre, de la situation. Sa lecture devrait être obligatoire pour tous candidat-e-s se réclamant de la gauche et pour leurs supporters respectifs. Ça fait du monde.

CALIFORNIA GIRLS – Simon LIBERATI – Grasset

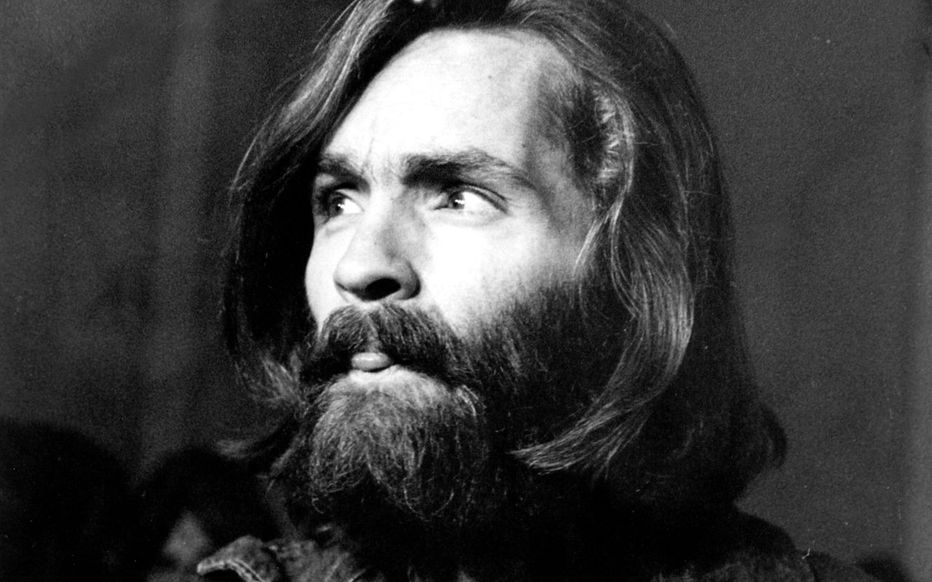

J’ai toujours eu des réticences à lire Libérati. Un ami de Begbeider rédacteur dans la presse mondaine et people genre Grazia. De quoi se méfier.Il a déjà écrit un livre sur Jayne Mansfield et il s’attaque ici à du lourd, la Manson Family et l’assassinat de Sharon Tate, épouse Polanski et de cinq autres personnes présentes dans la villa de Celio Drive, un faubourg cossu de Los Angeles. Un fait divers qui marque la fin du mouvement hippie, où le rêve a tourné au cauchemar.

Rappel des faits : Manson est un paranoïaque qui recrute des hippies paumés et les initie au crime.Il prépare l’Armageddon, ce dernier combat biblique, mais les noirs ont remplacé les démons dans son délire. Avec l’opération Helter Skelter (un titre du double blanc des Beatles que, dans sa mégalomanie il croit être le seul destinataire), il entend perpétrer des massacres dans la bourgeoisie blanche qu’il pourra imputer aux Black Panthers pour aboutir à une guerre raciale ultime dont il sera le héros. Un mélange de Nietzsche mal digéré, de nazisme bien compris et de scientologie.

Libérati décrit par le menu les 36 heures de massacre en nous faisant partager le quotidien de la famille dans Spahn Ranch, un décor de western perdu dans le désert où ont été tournés des épisodes de Bonanza. Entre les cow-boys typiques utiles à la visite du ranch par les touristes, les Hell’s Angels des grandes métropoles californiennes et les hippies qui font les poubelles, baisent et absorbent quantité d’hallucinogènes, la cohabitation est difficile. D’autant que les flics (les pigs) s’invitent souvent dans la communauté pour surveiller du coin de l’œil Manson, ex proxénète, cambrioleur et dealer en conditionnelle qui doit rendre des comptes à son officier de probation, ce qui n’est pas loin d’en faire un parfait indicateur de police.

L’histoire peut passionner, mais Libérati s’attarde sur les détails, nous faisant vivre les meurtres comme si on y était. C’est parfois à vomir. On ne sait d’où il a tiré sa documentation tant chaque minute est racontée avec précision. Ça se lit bien, encore que le style ne soit pas flamboyant, mais ce qui choque le plus est l’absence de point de vue, à ne pas confondre avec un jugement moral. La simple chronologie des faits sans commentaires et sans éléments de compréhension (mais, on va dire, qu’y avait-il à comprendre ?) diffuse le malaise et la confusion. À moins que le but soit justement d’essentialiser le mal, dans sa dimension métaphysique, ce qui ne rassure pas plus.

Bref, le genre d’histoire sordide que seul le style aurait pu transcender. C’est raté.

WHITE TRASH – John KING – Au Diable Vauvert

« John King est l’auteur des meilleurs livres sur la culture anglaise depuis la guerre », a écrit Irvine Welsh, auteur écossais de Trainspotting et supporter des Hibernians d’Édimbourg. King est connu comme l’écrivain du football et de la classe ouvrière avec des romans sur le hooliganisme (Football Factory) ou sur un mouvement de jeunesse violent et raciste du début des années 70 (Skinheads). Deux sujets assez proches finalement pour un monde populaire qu’il connaît parfaitement.

White Trash désigne ici tout ce que la société libérale sécuritaire essaie d’évacuer : les marginaux, les rebelles, les drogués, les alcooliques, les chômeurs, les immigrés et les minorités sexuelles. Tout ce qui échappe au conformisme et à une normalité rendue obligatoire à grand renfort de nouvelles technologies et de surveillance. Dans White Trash, deux mondes sont décrits à travers deux personnages. À ma gauche, Ruby James, une aide-soignante aimant son métier, aimant la vie et tournée vers les gens. Elle raconte son quotidien au travail et dans l’intimité avec ses copines délurées, sa mère atteinte d’Alzheimer, ses souvenirs d’enfance touchants et son flirt avec un disc-jockey dont le rêve est de se payer une Cadillac rose. À ma droite, Jonathan Jeffreys, le directeur de l’hôpital où travaille « l’infirmière James », comme il l’appelle. Jeffreys est plutôt tourné vers la mort : solitaire, hygiéniste, maniaque, anti-pauvre, anti-peuple et ayant toujours le souci de la rationalité économique, jusqu’à l’eugénisme. Jeffreys est un monstre froid pétri de ce que des décennies de libéralisme ont pu faire d’un être humain. Entre les chapitres consacrés tour à tour à Ruby et à Jeffreys, des monologues intérieurs de malades de l’hôpital racontant leur vie – leurs vies minuscules et néanmoins importantes pour leur communauté – et on voit que leur maladie est autant sociale que physique ou mentale.

Il ne faut pas trop s’attarder sur le style. C’est presque du langage parlé avec beaucoup d’expressions populaires et argotiques. King écrit comme il doit parler, mais l’essentiel n’est pas là. Il est dans cette opposition de classe entre un représentant de la bourgeoisie privilégiée mais quasiment autiste et une jeune employée pleine de vie, de confiance en elle, d’empathie et de générosité. Il ne faut pas non plus trop attacher d’importance à l’intrigue : ce n’est qu’à la page 300 (sur 375), que les deux principaux protagonistes entrent en conflit et se livrent à un combat mortel.

C’est surtout un roman qui parle bien du travail, de la classe ouvrière, du syndicalisme, des premiers de corvée et d’une jeunesse résiliente, malgré le « no future » d’une société sclérosée qui se barricade derrière ses préjugés et ses interdits. Tout le contraire de la plupart des auteurs français nombrilistes ou se réfugiant derrière des tonnes de documentation avant d’écrire la moindre ligne. Alors, on ne fait pas la fine bouche et on couronne un « roi » de la littérature populaire british.

10 février 2021