KEN LOACH : UN VIEUX CHÊNE QU’ON N’ABAT PAS

Les critiques de son dernier film, The Old Oak, ont été mitigées. Si certains ont salué un nouvel opus humaniste et généreux, d’autres ont déploré une certaine routine dans le cinéma de Ken Loach, abordant toujours les mêmes thèmes en tournant en rond avec une bonne conscience « de gauche » un rien lassante. Ces dernières critiques sont, hélas, un signe des temps d’une société qui ne supporte plus qu’on parle de solidarité ouvrière et de luttes sociales. Tous les adeptes du « c’est plus compliqué que ça », les subtils, les complexes et les non-manichéens pour qui il vaut mieux s’adapter à ce qu’on ne peut changer. Contre tous ceux-là, Loach persiste et signe !

Ça fait très longtemps que je mets un point d’honneur à voir les films de Ken Loach, moi qui ne vais pourtant plus souvent au cinéma. Depuis ses premiers films comme Kes, Poor cow ou l’excellent Family life sur le triptyque travail – famille – psychiatrie. J’ai rarement été déçu, à part Carla ‘s Song ou Land of freedom, bref, les films où il nous embarque « à l’international » avec des fictions qui tiennent parfois du plaidoyer politique. Exceptions notables, The hidden agenda ou Le vent se lève sur l’Irlande du Nord, mais c’est encore la Grande-Bretagne, là où Loach est dans son élément, au plus près des résistants, des classes populaires et des laissés pour compte de la mondialisation.

Loach a d’abord été réalisateur pour la BBC de la grande époque, celle des années 1960, avec des téléfilms et des documentaires déjà engagés dans la lignée du Free cinema et des dernières années fastes du cinéma anglais avec, entre autres, les Richard Lester, Lindsay Anderson, Karel Reisz, Tony Richardson et autres Jack Clayton.

C’est donc au début des années 1970 que Ken Loach est devenu le père du cinéma social anglais, en même temps que Mike Leigh et avant une nouvelle génération (Mark Herman ou Peter Cattaneo). Loach a donc promené sa caméra sur les rails (Navigators) sur les docks (Les dockers de Liverpool), dans les mines (les documentaires pour Channel 4 Which side are you on ?, End of the battle… Not the end of the war et The Arthur legend, Arthur désignant Arthur Scargill, le lion, à la tête des syndicats de mineurs). Plus ce que je considère comme son meilleur film, Riff Raff, sur l’entraide entre ouvriers du bâtiment, anglais et immigrés confondus (1990).

C’est encore de l’entraide et des solidarités ouvrières dont nous parle Loach, ou plutôt de ce qu’elles sont devenues telles que dévastées par le néo-libéralisme ou, pour le dire autrement, le capitalisme. Un bus de réfugiés syriens vient s’échouer dans un village anglais à côté de Durham. La première scène montre un supporter de l’équipe locale des Magpies de Newcastle (maillot rayé noir et blanc) s’emparer de la caméra de Yara, femme lumineuse qui passe son temps à filmer ses compagnes et compagnons d’infortune tout au long de leur périple. Il piétine la caméra et prend la fuite en braillant quelques injures racistes que semblent apprécier les habitants dont un dénommé Charlie qui s’indigne de voir les maisons de son quartier rachetées par des fonds de pensions chypriotes sans que personne n’ait jamais eu l’idée de les visiter. De la pure spéculation.

Une Angleterre en crise matérielle et morale où, on l’a dit, les solidarités ouvrières se sont délitées, et le focus est mis sur T.J Ballantyne qui maintient encore un semblant de lien social grâce à son pub, The old oak, encore fréquenté par une poignée de poivrots forts en gueule. C’est là que Yara fait la connaissance de T.J alors qu’elle se renseigne sur l’auteur du saccage de sa caméra, qu’elle soupçonne d’être un pilier du bar. Ballantyne dit qu’il ne le connaît pas mais propose de lui prêter une caméra qu’il va chercher dans son arrière-boutique, un capharnaüm tapissé de photographies de mineurs en grève dans les années 1984 – 1985 ; des ouvriers du village qui se sont battus contre les flics, les médias, les conseillers et les ministres de Margaret Thatcher. Ces photographies fascinent Yara qui comprend immédiatement ce qu’elles représentent pour le vieil homme, un passé révolu où les pauvres se serraient les coudes et n’hésitaient pas à se battre contre l’ennemi de classe. Elle fait le rapport avec sa situation de femme forte qui conduit sa tribu en terre hostile, fuyant la guerre et la barbarie de Bachar Al Assad et de ses sbires après une révolution détournée de ses buts par les Islamistes salafistes d’Al -Nostra et en l’absence de tout soutien international excepté celui de Poutine trop heureux de s’imposer en faiseur de paix pour s’accaparer les richesses d’un pays en ruines. Ou d’Erdogan pour liquider définitivement les Kurdes.

La caméra est réparée et Ballantyne et Yara sympathisent, au grand dam des clients fidèles qui voient d’un mauvais œil ces « bougnoules » envahir leur peu riante cité. La tension est palpable et les premières escarmouches se produisent lorsque Ballantyne, après avoir refusé son arrière-salle sous prétexte de vétusté à ses clients désireux de tenir une réunion visant à préparer la riposte contre les envahisseurs, consent à l’ouvrir aux réfugiés à qui il offre des repas gratuits.

La solidarité en acte avec d’autres clients, plus sympathiques eux, qui ont mouillé la chemise pour retaper l’arrière-salle et la mettre si peu que ce soit aux normes. Un moment de fraternité qu’apprécient modérément les habitués qui, s’estimant trahis, vont tout faire pour saboter l’initiative, et c’est Charlie qui sera à la manœuvre, même s’il s’en repentira à la fin.

On ne va pas tout raconter, « spoiler » comme on dit, mais, après des épisodes mettant aux prises les deux communautés, la certitude de la mort du père de Yara, après avoir été torturé dans les geôles de Bachar, provoque un élan de solidarité qui – et c’est un peu la seule faiblesse du film – n’est pas très compréhensible. Loach a voulu faire un happy-end venant clôturer des séquences de haine, d’hostilité et de racisme, avec la bannière des mineurs de Durham restaurée à l’occasion d’une marche pour l’enterrement du père mort en prison. Les gens du village arrivent un à un, avec quelques fleurs en main, et il y a même Charlie qui s’est trompé de colère. Les réfugiés syriens et les prolos anglais peuvent enfin fraterniser dans une sorte d’internationale de la fraternité. C’est beau, en tout cas.

Voilà l’histoire, le pitch, résumée à gros traits. Mais le scénario, comme d’habitude dû à Paul Laverty, est assez classique et pourrait se reproduire dans tous les pays du monde occidental, sans parler des pays de l’est où c’est peut-être pire.

On est convaincus par des acteurs et actrices qu’on ne connaissait pas. Dave Turner qui joue Ballantyne, incarnant un personnage de gérant de pub, bougon au grand cœur, ou Ebla Mari (Yara), combattante infatigable de l’espoir qui irradie littéralement ce triste village abandonné de tous.

Il y a dans ce film des scènes admirables, comme cette visite de la cathédrale de Durham que Yara compare au Palmyre détruit par les djihadistes, ou comme celle du chien de Ballantyne, petite bête qui l’a quasiment sauvé du suicide et va se faire massacrer par des pitbulls mal contrôlés par de jeunes abrutis racistes.

Comme souvent avec Ken Loach, on frissonne et on a la gorge serrée devant ces images d’humanité où, comme un rayon de soleil après la pluie, il peut naître une émotion, une grâce au milieu des ténèbres de l’individualisme, de la haine et de la médiocrité comme unique horizons pour des gens qu’on a cassés, qu’on a détruits.

Loach ne veut retenir que le reste d’humanité contenu dans ces destins fracassés, dans ses vies minuscules, dans ces personnages d’ouvriers déclassés prêts à basculer du mauvais côté d’un nationalisme chauvin où on peut humilier des plus pauvres, des plus miséreux que soi. Il y a une réplique du film qui dit tout cela en peu de mots, Ballantyne qui dit à Charlie qu’il est évidemment plus facile de s’attaquer à des immigrés, « de regarder en bas », plutôt que d’avoir le courage d’affronter ceux d’en haut, ceux qui organisent la paupérisation des masses, attisent les haines et profitent d’un système qui sanctifie la réussite individuelle, le « talent » et la concurrence de tous contre tous.

Ken Loach a déclaré urbi et orbi que ce film serait le dernier, mais il l’avait déjà dit pour son avant-dernier, Sorry we missed you, sur la précarisation et les boulots de merde qui date déjà de 2019.

Bourreau, encore une minute ! Allez, Lavery et Loach, encore un petit film, un dernier, pour la route. On a besoin de vous et de vos lumineux témoignages d’humanité, dans un monde de plus en plus sinistre. We need you, gentlemen ! We surely do !

KEN LOACH – THE OLD OAK – 2023

20 novembre 2023

Merci, Didier pour cette introduction. Je ne connaissais pas.

Ken Loach est comme Woody Allen. Ces deux-là ne renoncent jamais. Dans un genre totalement différent, évidemment. Est-ce que « Kiss » est le seul film optimiste de Loach ?

Kes, tu veux dire, c’est sur un gamin qui apprivoise un faucon. Il y a le film Riff Raff, sur des travailleurs immigrés à Londres recrutés au noir. C’est drôle, même si Loach n’a jamais vraiment fait dans l’humour. Quant à Woody Allen, rien à voir, il y a très longtemps que ce grand bourgeois de la Jet set ne me fait plus rire du tout. C’est pour moi l’anti Ken Loach. Amitiés.

Je parlais de « Just a kiss » de Ken Loach, une histoire d’amour entre un jeune homme d’origine pakistanaise et une anglaise pure souche. Amours contrariées, bien sûr. Mais tout est bien qui finit bien ce qui s’avère rare dans le cinéma de Loach.

Je suis donc de ceux qui considèrent le cinéma de Ken Loach comme « manichéen ».

Mais, à vrai dire, je n’ai vu que deux ou trois films de lui, dont Raining Stones et « la part des anges ».

Sur l’insistance d’une de mes filles, j’ai vu récemment à la télévision « Sorry, I missed you » (titre approximatif).. Je n’ai pas vraiment été passionné par cette histoire de livreur consciencieux contraint de bâcler son travail, mais cette fiction a néanmoins un grand intérêt, une grande utilité sociale::

Jamais, au grand jamais, Ken Loach (ou un autre cinéaste) n’aurait pu tourner un documentaire sur ce sujet.. Aucune porte ne lui aurait été ouverte et les livreurs filmés auraient été promptement virés sur le champ par le s boîtes qui leur confiaient des paquets à distribuer..

D’où, je me répète, la grand utilité de ce film.

Pour Didier et pour la petite histoire::

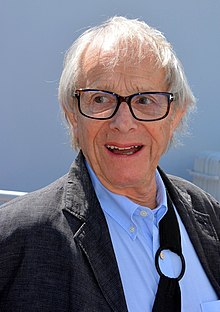

Hanh est une vraie fan de Ken Loach. Elle est toute contente de montrer une photo d’elle à côté de Ken Loach. Photo prise à Cannes en mai 2023, pendant le festival….